どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

今回は「飲食店の経営から集客まで戦略を計画していくフレームワーク13選」というものを紹介していきたいと思います。

これらのフレームワークは学校でも教えてくれませんし、ましてや現場にかかわっているとフレームワークに触れる機会も少ないと思います。

僕に限らずですが飲食店で働いていると、どんな行動を起こすにしても「見切り発車」でうまくいくことは少ないと思います。

後から修正をし何度もやり直して結局「もういいや!」ってことになりかねません。

そんなことって飲食店で働いていると多くあると思うんですよね。

僕の経験から言わせてもらうと、そのような場合は結果的に飲食店の経営活動において計画がすべて不十分なため

不本意な結果を生み出してしまうことがあります。

「見切り発車」は良い時と悪い時があります。

それはタイミングが良かったり足りないピースが埋まってしまい結果的にうまくいく場合もありますが、

多くは失敗に終わってしまうことのほうが多いかと思うんですよね。

つまり「思いつき」でやってしまうとあまり良い結果は得られないということです。

それに従い、スタッフを振り回してしまうことにつながってしまいます。

なのである程度の行動基準を作っていかないと、どの方向に向かっていけばいいのかわかりません。

また誰に何に対し、従っていけばいいのかわかりませんし。

どんな要素においても戦略を練っていくことで目標に近づいていくことができます。

目標ができればそれに準じて計画を作成することができます。

またそれに応じた行動を起こせるようになっていきます。

その目安となっていくフレームワークを紹介していくので、もしも「飲食店で経営計画を立案しよう」と考えているなら役立つ発見があるかもしれません。

ぜひ読まれてみてください。

目次

戦略の方向性を考えるフレームワーク

戦略とは「目的を達成するためのシナリオ」と定義しても差支えがないと思います。

目的の中にはそれぞれ要素があるかと思います。

大局的に見てみると飲食店の場合だと経営に当てはまります。

局所的に考えていくと集客であったり、人手不足による求人だったり、人材教育だったり

作業効率を高めていくための設備面であったりします。

どの要素でも目的を達成するためのシナリオというものがないと、戦略を立案し行動に移していくことはできません。

これから紹介していくフレームワークでは主に「大局的な側面から見た戦略」を作っていくために役立つものを紹介していきます。

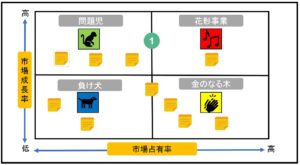

プロダクトポートフィリオマネジメント(PPM)

プロダクトポートフィリオマネジメント(PPM)は「市場成長率」と「相対的マーケットシェア」の2つのマトリクスを軸とし

自社のビジネスの分析と戦略設計を行っていくフレームワークです。

この2つのマトリクスをもとに『花形事業』『問題児』『金のなる木』『負け犬』といった4つの要素に分けて自社で保有している

ビジネスの規模の大きさを円で表していくものです。

飲食店の場合だとサービスや商品のニーズによる成長率を推し量り、そこから相対的マーケットシェアを導き出すことができます。

また業態によるビジネス規模の大きさを量ることもできます。

そのことから「今後、どの部分に資源を優先的に集中させていくのか」という方向性が見えていきます。

⇒あなたのビジネスは問題児?それとも金のなる木?「プロダクトポートフィリオマネジメント(PPM)」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「プロダクトポートフィリオマネジメント(PPM)」の使い方

アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスは「市場」と「製品」の2つのマトリクスを軸にして『既存』と『新規』の要素に分け

方向性を大きく4つに分類することで事業拡大の戦略を探っていくフレームワークです。

アンゾフの成長マトリクスがわかってくると、それぞれの方向性による魅力とリスクが把握できるようになっていきます。

このことから戦略が立てやすくなってくるのではないでしょうか

⇒「アンゾフの成長マトリクス」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「アンゾフの成長マトリクス」の使い方

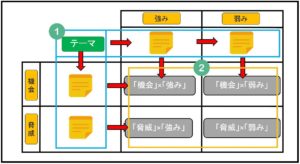

クロスSWOT

「クロスSWOT」はSWOT分析を活用して自社の強みを生かす戦略を考えていくことができるフレームワークです。

飲食店で使っていく場合は

- 顧客(市場)に与える影響・・・『機会』『脅威』この2つを軸に考えていきます。

- そして自社の・・・・『強み』『弱み』を分析したものを軸に考えていきます。

それぞれの軸をクロスさせて『機会』による『強み』『弱み』を分析したり、

『脅威』による『強み』『弱み』を分析することができるようになります。

その結果から出た要因の中からさまざまな角度で戦略を考えることができるので、

これまで「見えてこなかった可能性」も生まれてくるのではないでしょうか。

⇒「クロスSWOT」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「クロスSWOT」の使い方

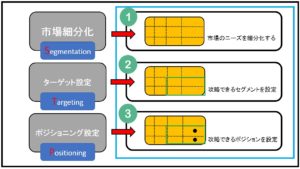

STP

STPとは

- 「市場細分化(Segmentation)」⇒『S』

- 「ターゲット設定(Targeting)」⇒『T』

- 「ポジショニング設定(Positioning)」⇒『P』

この3つの頭文字をとったものです。

このフレームワークでわかることは市場を細分化し標的市場を決定し、ターゲット層を抽出することで自社の立ち位置を明確化し競争優位性を設定するために活用できます。

飲食店で活用する場合は、自分の店の商圏範囲から業態を見て市場を細分化していきます。

そしてその中から「どのようなターゲットに設定し、自社のポジションを確立していくのか」という場合に活用することができます。

⇒「STP」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「STP」の使い方

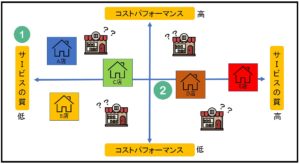

ポジショニングマップ

飲食店は数多くあり、競合他社も多く存在しています。

そんな現代社会において、自社のサービス、商品を顧客に認知してもらうには「競合との違いを認識してもらう」必要があります。

これは競合他社との違いを明らかにして「自社のポジションはどこにあるのか」ということを検討していくために活用できるフレームワークです。

飲食店の場合だと「自社のサービスと商品は競合と比べ、どの要素が狙い目なのか」ということを2つの軸をベースに考えていくことで

自社が「どのポジションで競争優位性を発揮できるのか」検討していくときに活用することができます。

⇒「ポジショニングマップ」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ポジショニングマップ」の使い方

どのようにして実現するのか考えるフレームワーク

目的を達成するための大局的な考えを「戦略」とした場合、その戦略を実行するための局所的な考え方が「戦術」といえます。

「局所的な部分」、それらをどのようにして達成するのかはアクションを起こさなくては目的は達成されません。

そこでアクションを起こしていくために必要なフレームワークを紹介していきます。

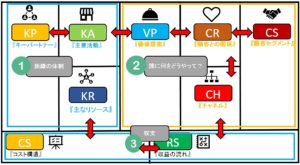

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスは、考えて出てきたアイデアをビジネスモデルへと発展させるフレームワークです。

顧客に対して継続的に価値を提供していくための仕組みを「ビジネスモデル」というのなら飲食店の場合、

ランチ営業やディナーの営業など一般的な営業形態がそれにあたるでしょう。

このフレームワークはそんな営業形態の仕組みを理解していくためのフレームワークといえます。

このフレームワークは9つの要素に分解していくのでこれまでに気がつかなかった観点から自社におけるプランを見直すことに役立つでしょう。

また9つの要素はそれぞれ独立しているわけではありません。

それぞれの要素はすべて相互に影響し合って存在しています。

なのでプランが逸脱することなく考えていくことができるようになります。

⇒スタッフ同士で意識共有できる「ビジネスモデルキャンバス」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ビジネスモデルキャンバス」の使い方

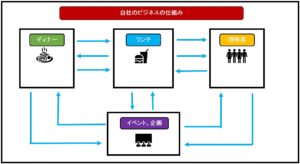

スキーム図

スキームとは何なのか?ここで触れておくと計画や仕組みなど構造の事を指します。

スキーム図は自社における主要な「ヒト・モノ・カネ」といったリソースを「見える化」することで

第三者でもわかりやすく理解できるようにしたものです。

自分の思いや計画など、頭の中を第三者に説明するのは、自分の感性では他者にうまく伝わらないことがあります。

その場合、このスキーム図を使うと図で説明できることから「自分の思いや計画」などうまく伝えることができるようになります。

何か企画をする場合のプレゼンにも活用できます。

⇒スタッフ同士で意識共有できる「スキーム図」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「スキーム図」の使い方

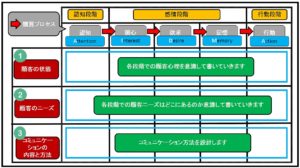

AIDMA

AIDMAは顧客の心理段階を意識してコミュニケーションの方法を考えていくフレームワークです。

自社における商品やサービスの認知から購買にいたるまでのプロセスを

- 『Attention(認知)』

- 『Interest(関心)』

- 『Desire(欲求)』

- 『Memory(記憶)』

- 『Action(購買)』

この5段階に分けて考えます。

AIDMAは顧客目線に立って施策を設計できるので、マーケティングや営業、広報など幅広い分野で活用することができます。

また、コピーライティングの技術を磨くこともできます。

自社における戦略設計や改善策を考えるときにも使えます。

飲食店で使っていく場合はどのように使うのか、ざっくりですが、

自社のサービスや商品を顧客に「認知」させ、「関心」を引き寄せるにはどうすればいいのか考えることができます。

その中で顧客の「欲求」(満足)に対してどのように応えていくのか考えることができます。

欲求が満たせるようになると顧客の心に「記憶」されるのでまた「あのサービスを受けてみたい」と思うようになる。

購買意欲に掻き立てられる。。。

こんな感じですが、顧客目線で考えることで様々なプロセスが生まれてきます。

いろいろと活用できるフレームワークではないかと思います。

⇒「AIDMA」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「AIDMA」の使い方

ガントチャート

ガントチャートは計画やタスク管理などで使うフレームワークです。

飲食店で使う場合の一例としては「役割分担表」みたいな感じで使うことができ、その中で

「誰が何をいつまでに実施していくのか」などの作業計画の進捗状況を確認することができます。

⇒スタッフ同士で意識共有できる「ガントチャート」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ガントチャート」の使い方

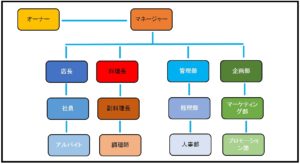

組織図

組織図は企業全体としてどのような部署があり、どのような機能をしているのか把握するのに役立ちます。

また組織図を作成することで「将来的に組織構造をどのように強化していくのか」考えることができるようになります。

個人飲食店ではあまり必要性は感じませんが、店舗展開している会社やホテルなどの大きな事業をしている会社だと

事業計画を実施していくうえで「どこの部署が何をやっていくのか」という業務において

重要な判断基準につながるようになるし、部署ごとの協力による連携で「より効果的な仕事」ができるようになるのではないでしょうか。

⇒「組織図」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「組織図」の使い方

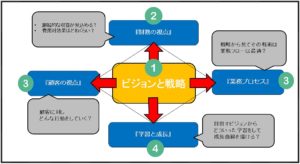

BSC(バランススコアカード)

バランススコアカードは4つの視点から方向性・戦略・戦術を考えていくためのフレームワークです。

4つの視点とは

- 『財務の視点』

- 『顧客の視点』

- 『業務プロセス』

- 『学習と成長』

この4つのことで

- 財務状況はどのようになっていないといけないのか?

- 財務状況を達成するには顧客視点からみてどのようなアプローチが必要なのか?

- その中でどのような業務プロセスが必要なのか、それをどのようにして達成できるのか?

- 業務プロセスが達成するためにはどのような学習を行い成長をしていくのか?

ということを考える際に役立つフレームワークです。

飲食店ビジネスは経営という「大局的側面」から考え掘り下げていくと、

「目的を達成するためにはどのようにしていくのか」考えることができます。

このフレームワークはそんな方向性・戦略・戦術を考える際に活用できます。

⇒「BSC(バランススコアカード)」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「BSC(バランススコアカード)」の使い方

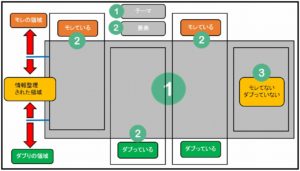

MECE

問題や改善策を整理するには情報に抜けや漏れ、ダブりがないかブラッシュアップすることで精度の高いもにすることができます。

「MECE」はそのような場面で活用できるフレームワークです。

かりに情報に漏れがある場合、問題に対する情報が不足したまま意思決定を行うとミスが起きてしまう可能性も高まりますし、

何よりその問題に費やした時間が無駄になってしまうことも少なくありません。

このフレームワークは「漏れなくダブりなく」を意識して情報を整理できるため、時間を無駄に使わなくてすみますし

ダブルチェックする時に活用することができます。

⇒「MECE」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「MECE」の使い方

目標を設定するフレームワーク

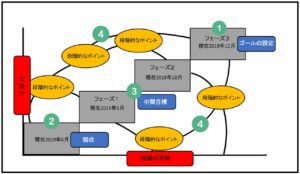

ロードマップ

ロードマップは「設定した目標に向かうための道しるべ」を考えていくために活用するフレームワークです。

このロードマップは目標を設定し、現状を書き出すことで目標に向かう中間目標を書き出し、

それに必要なリソースを考えることができるので段階的に目標達成までの

道のりを「見える化」することができるようになります。

⇒「ロードマップ」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ロードマップ」の使い方

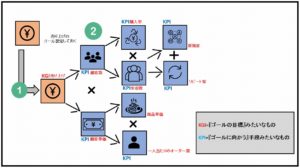

KPIツリー

KPIツリーはビジネスを成功させるため指標を分解して計測するフレームワークです。

- 『KGI:Key Goal Indicator(キー ゴール インジケーター)』の略で、「目標達成指標」といいます。

- 『KPI:key performance indicator (キーパフォーマンスインジケーター)』の略で「重要業績評価指標」といいます。

ざっくりいうと目標となるゴールを設定し、それに向かうための要素を計測することで

細かく指標設定と計測を行うことができます。

その中で具体的な施策の設計もできるし現状の問題点の改善に役立ちます。

少し難しいかもしれませんね。

どういうことかというと「森全体を見ながら林を見てその林の中でどの木に問題があるのか」ということがわかります

そして「どの木が森を美しくしていくために必要な要素なのか」「目標達成するために必要なピースなのか」

ということがわかるようになります。

「どこの要素を伸ばしていけばいいのかわかるようになる」ことから「目標達成」していくための道しるべになります。

⇒「KPIツリー」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「KPIツリー」の使い方

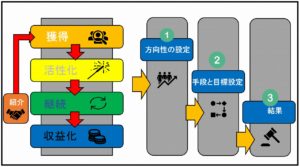

AARRR

AARRRとは

- 『Acquisition(獲得)』

- 『Activation(活性化)』

- 『Retention(継続)』

- 『Referral(紹介)』

- 『Revenue(収益化)』

という5つの頭文字をとったフレームワークです。

このフレームワークは顧客獲得から収益化までの5段階に分けて目標値を設定し仮説検証を行っていくフレームワークです。

飲食店でもこのフレームワークを当てはめて考えることができます。

顧客獲得から活性化をしていく戦略を設計し、それを継続する仕組みを考えていきます。

その中から既存顧客から紹介されるような制度を作り、より大きな収益へと結び付けていくような戦略を作っていくことができます。

このフレームワークを考えていく際に気がつくことは、

「離反客になっていく原因をつかむことができるでしょうし、その改善していくための戦略を練ることができる」

ということがわかってくるようなることです。

そのことから自社における方針や戦略などの目的が明確になることではないでしょうか。

⇒「AARRR」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「AARRR」の使い方

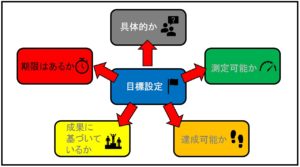

SMART

SMARTは目標設定の質を高めていくために活用していくフレームワークです。

- 『Specific(具体的か)』

- 『Measurabje(測定可能か』

- 『Achievable(達成可能か』

- 『Result-based(成果にもとづいているか』

- 『Time-bound(期限はあるか』

などの5つの要素の問いに対して目標をチェックすることで、目標設定の質を高めていくことができます。

戦略を元に目標を設定しても、それが実現しない場合の「問いかけ」に活用することができます。

⇒「SMART」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「SMART」の使い方

まとめ

今回は「飲食店の経営から集客まで戦略を計画していくフレームワーク13選」というものを

お話してきました。

何事も段階的に行っていくことでより深く考えることができるようになります。

考えていく羅針盤があれば思考の整理ができるのではないかと思い、この記事を書いてみました。

戦略を考えるフレームワークからどのようにしてその戦略を使って実現していくのかを考えなくてはいけませんし、

それに対する目標設定も行っていかなくては舵を切ることもできません。

また、それに従っていくスタッフも前に進むことはできません。

これらフレームワークは考え方によってはあなたの武器になってくるでしょうし、いろいろと応用ができます。

すべて試していく必要はありませんが、それぞれのフレームワークを使い自分の店に当てはめて考えてみることで

ひとつの目安になり、基準というものもできてくるのではないかと思います。

この記事で紹介したフレームワーク

- プロダクトポートフィリオマネジメント(PPM)

- アンゾフの成長マトリクス

- クロスSWOT

- STP

- ポジショニングマップ

- ビジネスモデルキャンバス

- スキーム図

- AIDMA

- ガントチャート

- 組織図

- BSC(バランススコアカード)

- MECE

- ロードマップ

- KPIツリー

- AARRR

- SMART

今回はこんな感じです。

なおリンク先は機会があれば順次、更新していく予定です!

では!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます