こんにちは

当ブログ管理人イウラ(@allezcchi)です

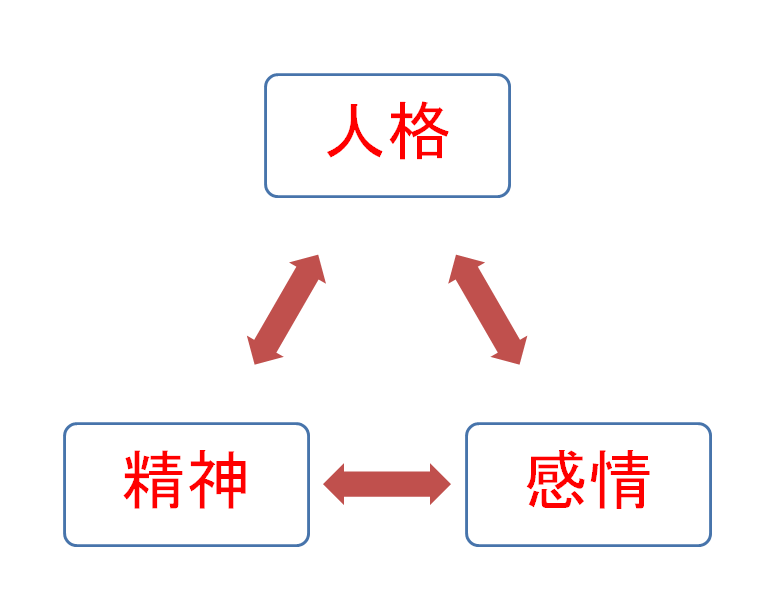

料理には精神と人格と感情に影響される!!という少し哲学的なお話です。

料理というより人全般のお話ですが。。。

このお話は少しうまく説明できないかもしれません。

いずれまた手直しをしようと思います笑

飲食店で働いているといろいろあります。

調子いい時や悪い時だってあります。

それはなぜなのか考えてみた内容です。

料理って作り手の年齢によって表現の仕方も違うし

もちろん人によって人格も違ってくるまたその時の感情によって、

出来栄えも変わってくるというお話ですが、僕も数々の料理を仕事で作ってきました。

料理を仕事としてきてから今日まで至るわけですが、料理に出来栄えのべースとなるものは、

その時の精神とこれまで受けてきた影響や環境、感情によって今ある料理が出来上がってくるというものです。

そこで私は思いました。

これはどういうことかというと

目次

作り手が影響を受ける三大要素

この3大要素による料理が作られるまでの因果関係をこれからお話をしていきます。

- 料理における感情

- 料理における精神

- 料理における人格

それぞれが複雑に絡まってあなたの料理は作られていきます。

料理における感情

出来上がった料理で自分の中でいい時と悪い時に気がつくときがあります。

あなたもそんなこと考えたことあるでしょう。

「今日は調子が悪いからこれくらいでいいや」

とか

「今日は気合がすごく入ってるしがんばろうとか」

その日その日で感情の起伏があるかと思います。

これは出来上がった料理を見ればわかります。

その時の感情が料理に出てくるんですよね。

当たり前と思うかもしれませんがこれは事実ですよね。

あなたもそんな経験があるのではないでしょうか?

気持ちが料理に出てくるとはよく言いますよね。

料理人とて人間です。

プロの料理人でさえ、いい時と悪いときがあるのは当たり前です。

しかし、料理の出来栄えでいい時と悪い時がはっきりしてしまってはプロとして失格です。

お金を払って料理を食べるのはお客様ですから。

そのふり幅を少なくしていくのがプロとしてのひとつの仕事だと思っています。

プロとして当たり前の話ですよね。

プロの料理人なら自分の基準値というものは持っているかと思います。

しかし時と場合によってはあなたの決める基準値にそぐわない場合だってある。

料理の出来のふり幅を左右するのはいったい何なのか?

それはその時の感情です。

感情の起伏が激しければ激しいほど、意識がそこに行ってしまい、結果が料理に出てきます。

感情の起伏が出てくる要因といえば、仕事がうまくいかない時とか、金銭的理由で不安になるとか、恋人とケンカしたとか

家庭でうまくいっていない事があるとか、気分がネガティブな時がそうです。

人として生きていると、何かしらこのような不安はあるものです。

しかし、そんなことはお客様にとってどうでもいいことですよね。

お客様に満足してもらうための仕事ですから、そんな感情の起伏があると安定して、おいしい料理なんて作れるはずもありません。

できればそんな感情は抑えて平常心で仕事に望みたいところです。

なので安定した料理を作るには感情のコントロールが必要です。

料理はその時の感情によっていくらでも変化していきます。

料理を作っているとそんな経験はありませんか?

私はたくさんありました。

特に若い時ほど、その影響を受けてきました。

感情は仕事に影響が出てきますが、これをしっかりとコントロールしていくことが大切です。

料理における人格形成

これまであなたの受けてきた料理の影響や職場環境はどうだったでしょうか?

これは人格形成において仕事でも同じことが言えます。

例えば、ホテルで仕事をしてきた人なら規律正しく組織人として仕事に励んでいたはずです。

(これは僕がホテルで働いていた職場の場合です)

逆に町場で働く人ならホテルと違いどのようにして料理提供を行い、お客様を取り込むか、いろいろ試行錯誤していたはずです。

(ホテルと街場では組織というところから違いますから違いが出て当然だと思います。)

このように業態によって受けた影響は少なからずあるはずです。

これは仕事における影響がありまた、環境によって仕事にやり方も現れていきます

これはこれまで受けた影響によって仕事における人格の形成がされていくのです。

人格はこれまで受けてきた環境や影響で決まる

それは人格によって大きく影響されます。

人格とは人間性を基盤とし、対人において自分と他人の両方が意識するものですから

これまで生きてきた影響や環境習慣で人の人格って形成されます。

人格形成=環境+影響+習慣

あなたの育った環境はどうだっただろうか?

今ある環境はどうだろうか?

あなたに影響を与えたものは何だったのだろうか?

あなたの取り巻く習慣はどうだったのだろうか?

それによってどういう人格が形成されていったのかで料理の出来は変わってくる

こんなことが考えられます。

「あの時こうしてれば良かった」とか

「これはこうすれば次はもっと上手に作れるのではないか」

また学んだ料理の時代背景や周りの人たちの受けた影響も人格に反映されます。

そして仕事の習慣もあなたに影響を与えています。

この影響が仕事における今あるあなたの人格です。

作る料理はこれまで受けてきた環境や影響で決まる

料理には作る人のそれぞれの個性があります。

同じレシピでも、プロの料理人同士でさえ結果は変わっていきます。

調理の過程や盛り付けに仕方など人によって違いますよね。

そこには作り手の考え方や意思、信念が存在するからです。

それを形成されるのは受けた影響や環境による人格です

人それぞれ人格も違うので出来上がった料理に反映されるのは当然といえるでしょう。

それが料理にも結果として現れていくのではないかと思います。

料理における精神

これはその時の精神状態によって料理に出来栄えが変わってくるというものです。

精神が安定、つまり心が安定してるとよい仕事ができるのは当たり前です。

しかし、その逆だと料理に影響が出てきます。

料理を作る仕事はハードです。精神と体はつながっています。

料理を作るときはリラックスすることが大切です。

しかし、仕事に追われるとリラックスして料理なんて作れるはずもないです。

心と体のバランスが崩れたとき

体が疲れてくると精神も疲れていきます。

精神が疲れてくると感情の起伏も激しくなっていきます。

自分を守ろうとする本能がそうさせるのではないかと思います。

感情=自分の中からわきあがてくるもの(喜怒哀楽)

精神(せいしん)は、心、意識、気構え、気力、理念といった意味を持つ言葉です

つまり精神と感情は綱引きをしているということになります。

精神を形成するものは感情です。

このことから料理に影響されるということになります。

精神状態がよいと料理もおいしく作れますし、食べてもらう人にも喜んでもらえるようになります。

一方で精神状態が悪いとこのように感情に起伏が激しくなり自分のことで精いっぱいになり、つい手を抜いてしまいがちになります。

また仕事において注意力が散漫になり、結果としてよい料理は作れなくなってしまいます。

料理を作ることにおいてこのように精神状態によって出来上がる料理は多少の変化も出てくるのではないでしょうか。

このように、出来上がった料理は精神状態に左右されるということがわかります。

これまで受けてきた影響や、環境などの人格、感情によって一人ひとり違います。

また逆に精神状態がよい時ほど感情も出てきます。

そこであなたの人格が試されるのです。

それは感情のコントロールにほかなりません。

その時に感じる感情は常に一つ

感情っていうのは常に1つしか感じられないのです。

落ち込んでいるときにうれしい気分と同居することはまずないです。

悲しいときに楽しむことなんてできません。

それが料理にも結果として現れていくのではないかと思います。

精神状態の変化によって人格が大きく料理に影響されていきます。

感情は人格をコントロールできる

ではこの人格をコントロールしていくにはどうすればいいのでしょうか?

それは感情のコントロールにほかなりません。

人には喜怒哀楽という感情が備わっています。

料理を作るときにおいてそれをコントロールしていくのは自分の感情です。

精神には感情だけでなく理性や意志も含まれている

感情が揺らぐと精神に影響する

このことから感情から精神は作られえる

精神が強いと感情のコントロールができる

まるで強固に重なってできた石垣のように感情が精神を支えている

人格が精神を作る

ということなんです。

マインド(精神)と、エモーション(感情)は区別しましょう

具体的には、こうしたらいいとわかっているけど、できなくて「つらい、悲しい、苦しい」・・・これは「感情的な問題」です。

基本的に「喜怒哀楽」が感情です。

しかし精神からくるものはこれまで積み重なった精神的な疲労、肉体的疲労からくることがほとんどです。

よって料理の出来は精神と人格と感情に影響されるということになる。

つまり最終的に決断していくのはその時の自分の感情によって決まってくるということなんですね。

ということはどんな精神状態でも感情がそれを凌駕するということなんです。

人は感情で動く。

これは事実ですよ。

なので結論としては料理には作り手の精神と人格と感情に影響されるということになりえるんですね。

感情をうまくコントロールして美味しい料理を作っていくようにしていきましょう。

なぜこんなことを書いたかというと以前働いていた店で、こんな人がいました。

彼は、途中で僕と一緒に働くようになった人間なんですが、当然やってきたことや歩んできた道も違います。

なので僕の料理とスタイルが違います。

普段は料理のパフォーマンスが一定だったので、安心してみていたんですが、ある日突然、これまでやってきたことをすべて台無しにしてしまうくらいの

クオリティの料理を出すようになったんです。

そのことについて深く考えてみると人は精神と感情で動くんだな~。

としみじみ思ったことがありました。

まとめ

こんなことから人はみな同じではなくて、人それぞれ歩んできた環境も違うし、学んできたことも違う、

だけどそのクオリティは精神と感情によって料理の出来が変わってくるというお話でした。

飲食店で働いていると調子が悪い時だってありますしいい時だってあります。

この記事はそれについて考えてみた内容です。

まぁ何も飲食業に限った話ではないですが、何となく書いてみました。

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます