メニューから見てロスのない飲食店の経営をしていくにはABC分析を使おう!というお話です。

このABC分析は良く知られた分析方法です。

これが何かというと

ABC分析とは、商品を売上高などの重要度によって分類する方法で、重点分析などと呼ばれることもあります。

対象を重要度別にA・B・Cの三段階に分類して考える方法です。

つまり商品を売り上げ別に計算し、その貢献度を分析するやり方です。

ABC分析法を使うことで見えてくるものがあります。

結論から言うとこんなことが、わかるようになっています

↓

AAなら良く出ていて、売り上げもよく、粗利も良い商品

A評価の商品=売り上げ◎+粗利◎

これから見えてくることは

↓

- 人気メニューを更に良いものにしていくと、さらなる好評価を得られる

- 人気メニューの調理は従業員も慣れてくるため、提供時間が早くなる

- 効率よく提供時間を短縮する事が出来る

- たくさん作ることで品質も上がってくる

では反対の場合はどうなるのかというと。。。

このようなことが考えられます。

このまま放置していると。。。。

CCならあまり出ないばかりか、粗利も良くない商品。

C評価の商品=売り上げ×+粗利×

このことからわかることは

↓

- 人気が低いメニュー又は完成度が低いメニューによりお客様の評価が下がる可能性がある

- 使用頻度の低い食材を使用する場合、ムダな在庫や廃棄ロスが生じてしまう

- 作る頻度が少ないので調理に時間がかかり、従業員の作業効率が下がる

- 品質に影響してしまう

- 利益が出ないものを一生懸命作ることになる

- 時間と労力のの無駄になる

こんな感じです。

このように分析することでこんな見方もできるようになります。

何が売れて何が利益を取れているかが、見えてくるようになります。

そして見えてくる事も出てくるというわけです。

これってどの飲食店でもあることですよね?

しかし、なんとなくでやっていると、利益の取れない料理をを一生懸命作ったり、その反対に売れるメニューや

粗利の取れているメニューの販促を積極的に行わず、大きな損失を起こしてしまうことにもなります。

やみくもにやっても良い結果は生まれません。

客観的に観れるデータがあって、正しい選択を行えます。

どれに力を入れ、どれを消していくのか?それによって効果的でロスのない経営ができるようになっていきます。

では、これを分析する方法とどのようにして改善していくのか書いていこうかと思います。

ABC分析を活用して、儲かる飲食店を目指しましょう。

目次

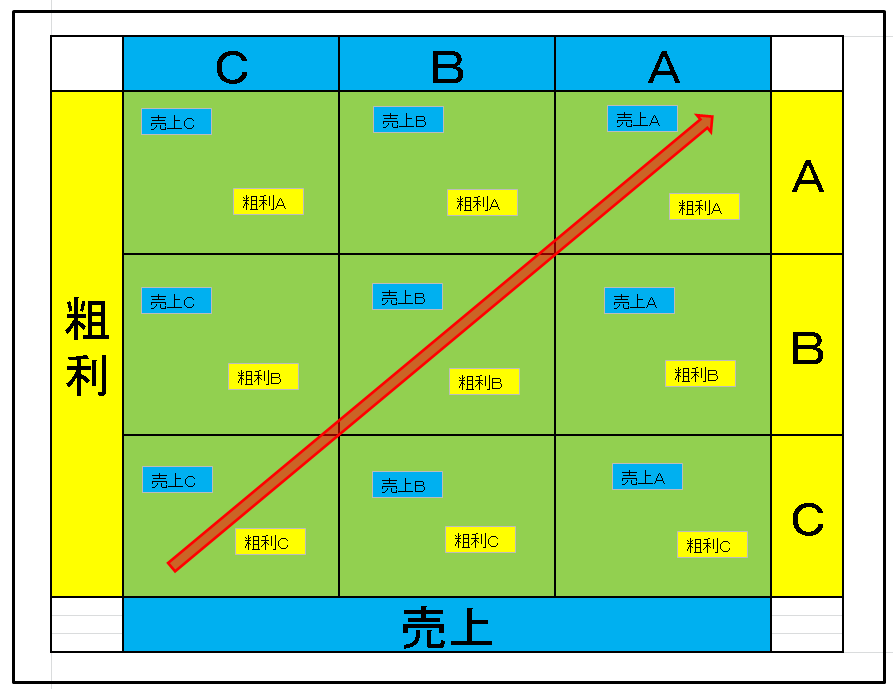

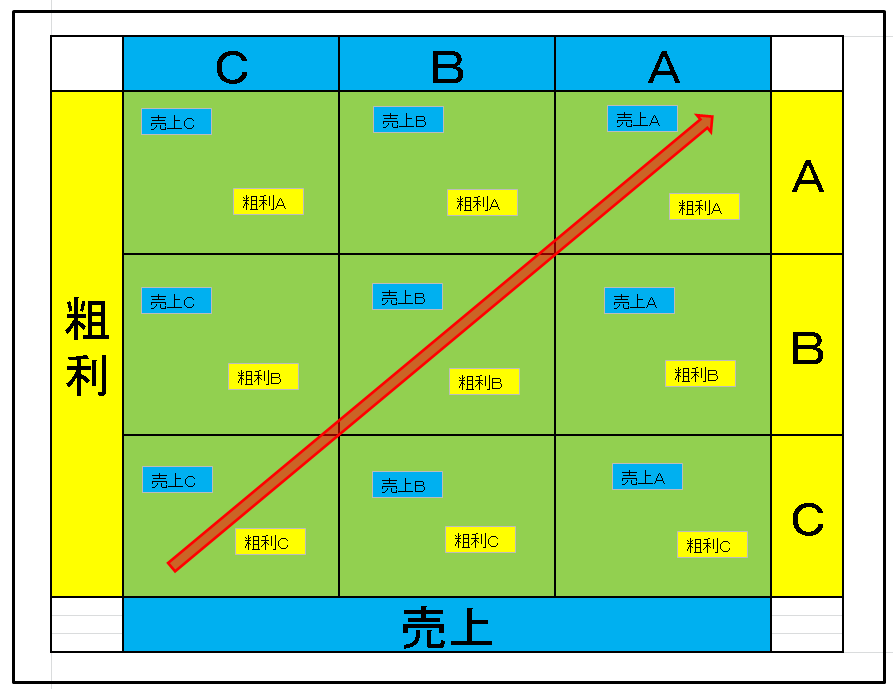

まずは図で説明するよ

(画像をクリックすると見えやすくなります)

このように見ていくと何が貢献度の高い商品で何が低いのかがわかるようになっていきます。

それは「売り上げ」から見ていく側面、「粗利」から見ていく側面があります。

- 売上から見ていく側面を売上ABC分析法

- 粗利から見ていく側面を粗利益ABC分析法

上の画像のように重ねたものがクロスABC分析法といいます。

飲食店においてABC分析法とはこのように2つありそれを重ねて分析することで効果が発揮されるものです。

これを重ねてみていくと改善していくところが見えていきます。

このままではわからないと思うので少し説明が必要ですよね。

では

それぞれ説明をしていきます。

では一つ目

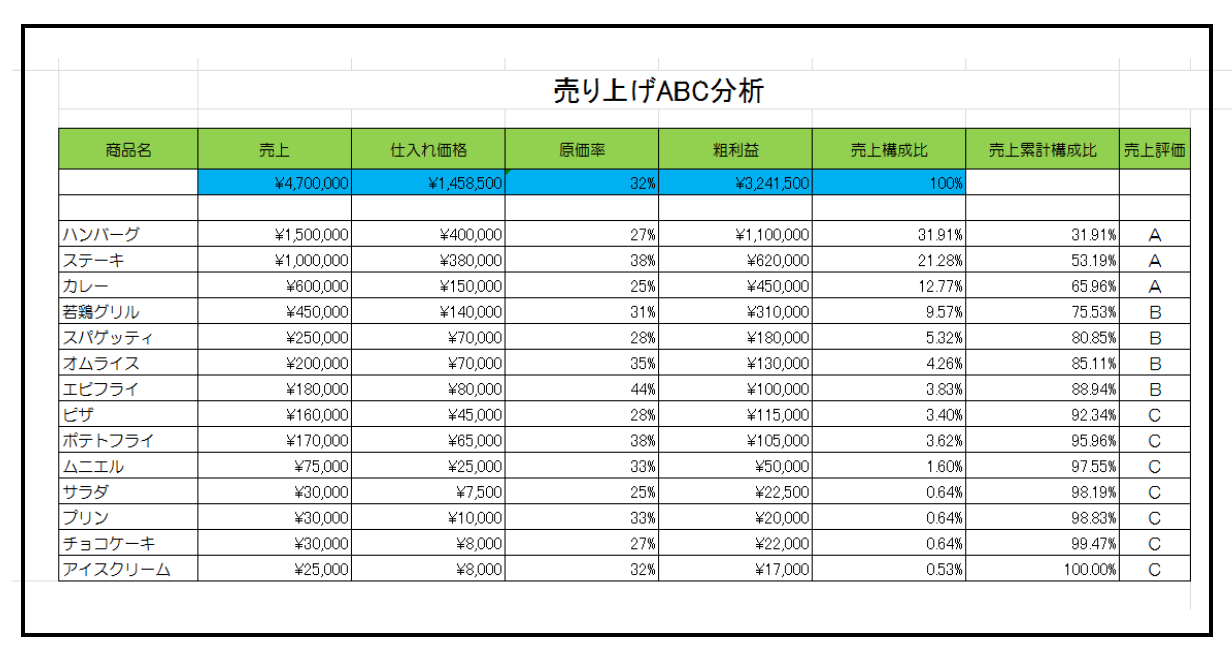

売り上げABC分析とは?

店によってはよく出る人気メニューやあまり出ないメニューなどがあるかと思います。

それを3つに分けて分類していく考え方です。

- A=良く出る商品

- B=ぼちぼち出る商品

- C=あまり出ない商品

A,B,Cと、それぞれに分別したものです。

商品から店に対する「売り上げの貢献度」を示したものを分析するやり方、これを

といいます。

ではどのようにして分析していきましょうか?

売り上げABC分析のやり方

ここでは具体的なやり方の手順を見ていきましょう。

ちょっと目を背けたくなる内容だけどちゃんと説明をするので安心してください。。。汗

売り上げABC分析をするための手順

- データの収集

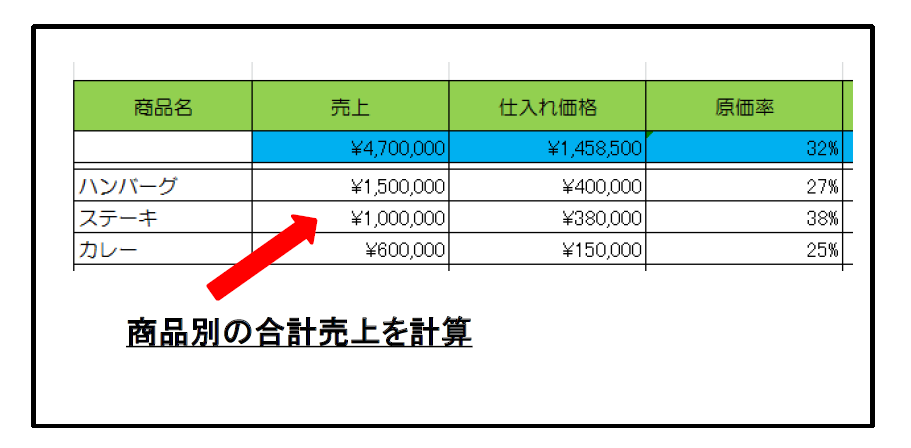

- 商品別の合計売上を計算

- 各商品の構成比を計算

- 構成比率が高い順に並べる

- A、B、Cと分類

このような順番で分析ができるようになります。

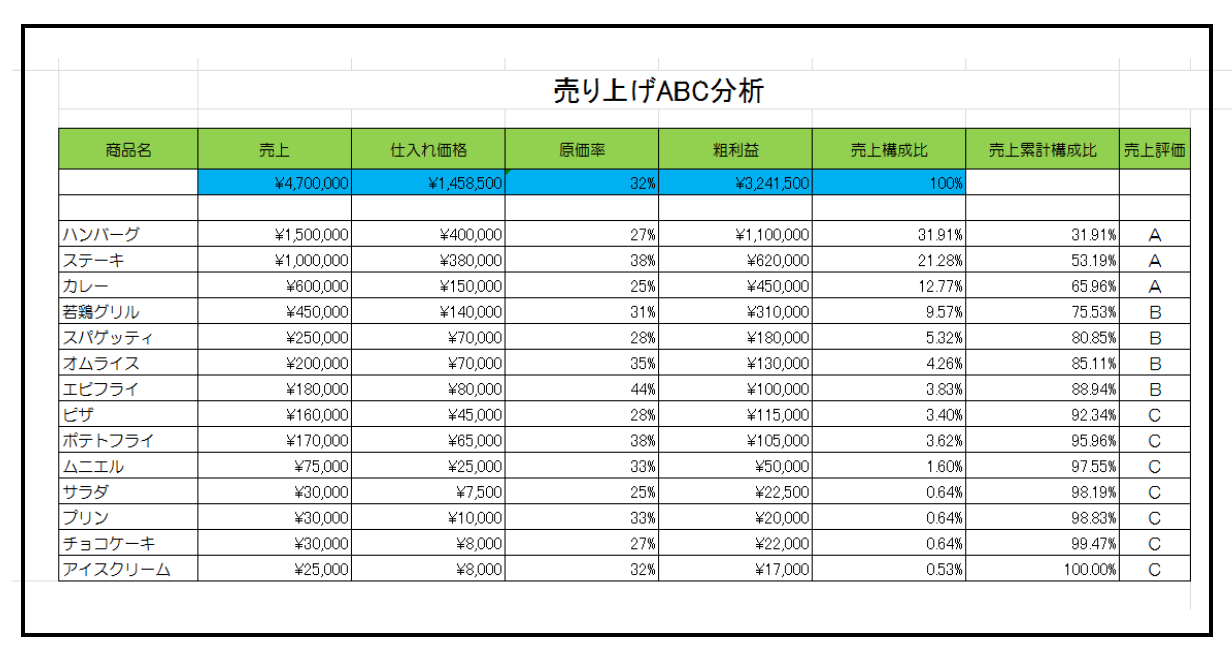

これはエクセルで作ることができます。

↓

エクセルで作成したものを元に説明をしていくので、ついてきてくださいね!

まず、商品全体の売上金額、粗利額、販売個数などの売上データをまとめます。

正確なデータがとりたい場合は最低でも3カ月分のデータは持っておいたほうがいいでしょう。

次に3か月分(又は一年分)の商品別の合計を割り出しましょう。

こんな感じに。。。

↓

それぞれ3か月分の合計を足したものを用意しましょう。

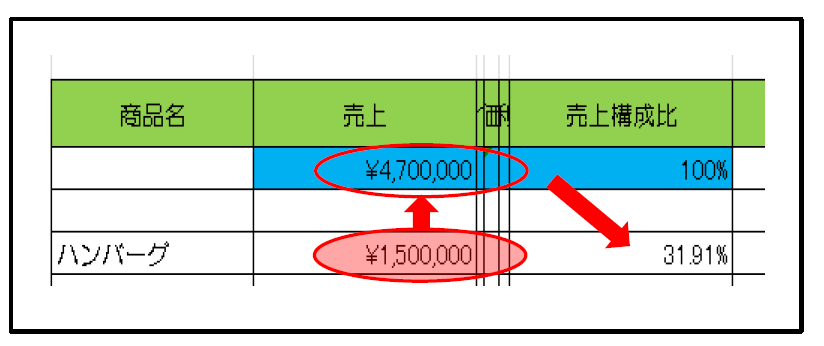

次に、各商品の構成比を計算します。

構成比とは、その商品の売上が全体の売上に占める割合のことで、

それぞれの合計売上が全体の合計売上の何%を占めるか計算します。

計算方法はこんな感じ

↓

これで構成比が出てきます。

例)ハンバーグの場合

↓

150万円÷470万円=0.3191。。。31.91%

これでハンバーグは売り上げの何%の構成比なのか求めることができます。

ハンバーグは全体の31.91%の構成比で占められていることがわかりますね。

このように構成比を求めることができます。

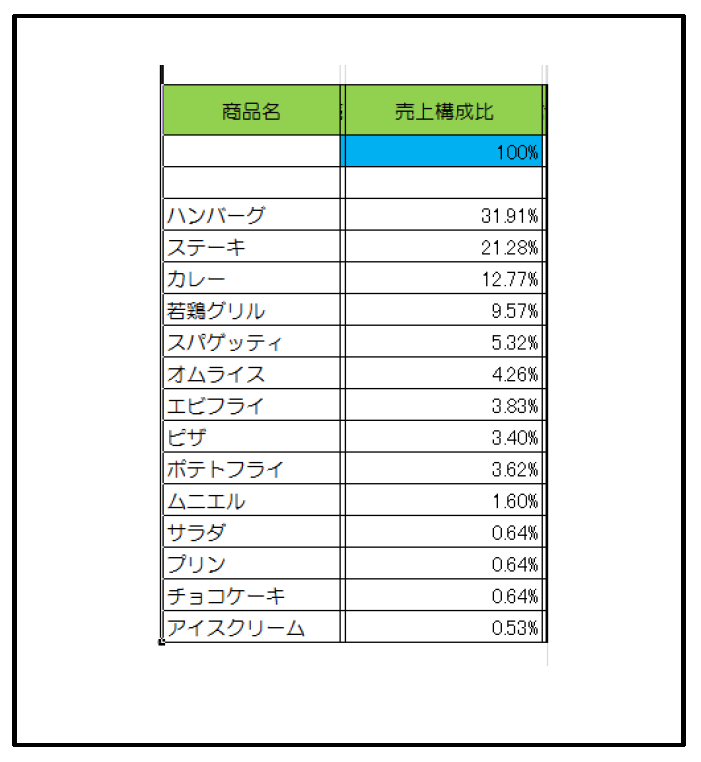

それぞれ計算するとこんな感じ。。。

↓

このようにそれぞれの構成比を出していきます。

すべて構成比を出さないと貢献度が量れません。。

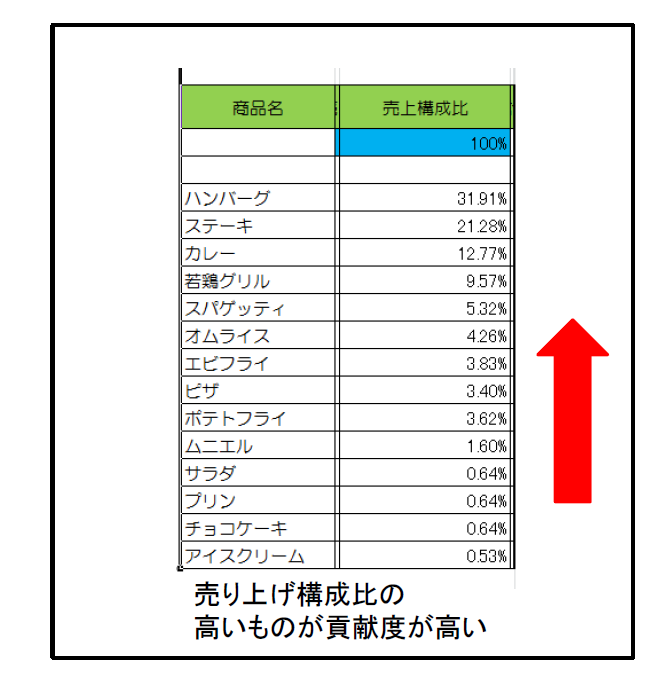

すべての商品の売上構成比率が出たら、構成比率が高い順に並べます。

上から30%、20%、10%、5%、2.5%とといった感じに並べていきます。

↓

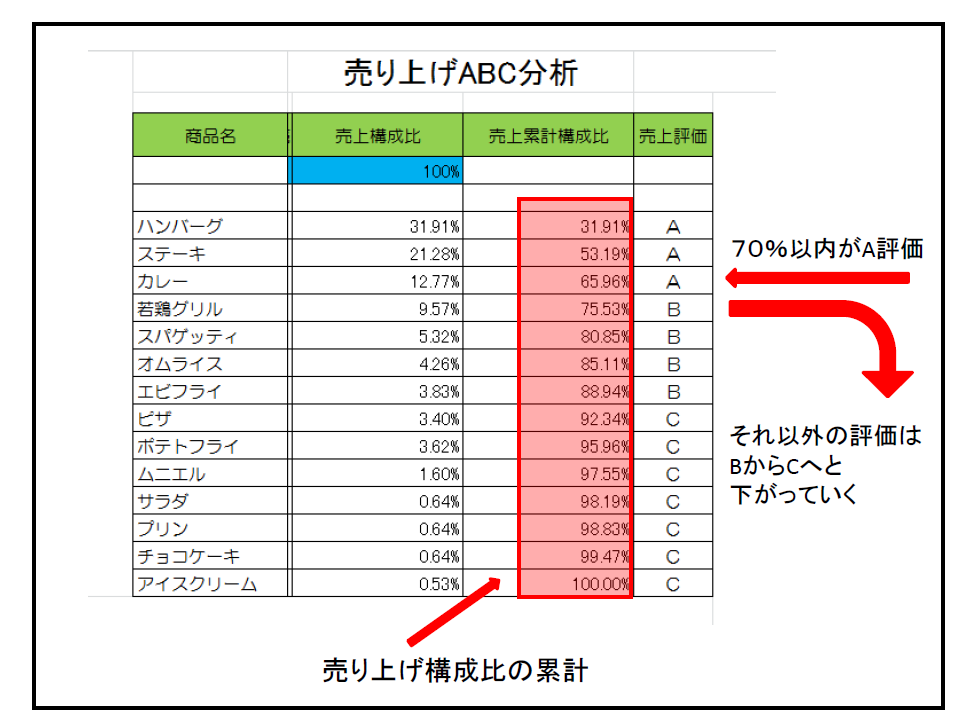

A、B、Cと分類していきます。

ここで基準を作ってきます。

この分類のやり方は構成比の累計で上から足していったもので70%までをAランク、

70%を超えてくる商品からBランク、90%を超えてくる商品からCランクになっていきます。

なぜそうなるのかというと。。

これは「パレートの法則」に基づく考え方と言えます。

こんな感じです。

画像の説明

ハンバーグ31.91%で売り上げの構成比としては一番高いですね

次に高いのがステーキです。

ステーキは21.28%です。

ハンバーグ31.91%+ステーキ21.28%

累計は53.19%です。

まだ70%以内に収まっているのでこの2つの商品はA商品に分類されます。

それ以下の商品を見ていくと。。。

ハンバーグ31.9%+ステーキ21.28%+カレー12.77%

ここまでがA評価となりますね。

それ以降は累計構成比が70%を超えてしまうのでBからCへと評価が下がっていきます。

補足説明

構成比の累積を見ていくと、ある法則が見えてきます。

上位の複数の商品だけで、売上金額の70%程をカバーしているのがわかりますか?

↓

この考え方は「パレートの法則」に基づく考え方と言えます。

パレートの法則とは「売上高の8割は、全商品の2割が生み出す」というものです。

このように売上高の8割は貢献度が高い商品として分類されるんですね

なので70%までをAランク、70%を超えてくる商品からBランク、90%を超えてくる商品からCランクになっていくのです。

上のように分類して商品にランク付けすることで、A評価に分類されたものが、売上への貢献度が高い商品です。

メニューから見てロスのない飲食店の経営をしていくためには一番重視すべき商品ということになります。

- A評価:累積売上割合7割までの商品

- B評価:7割~9割の商品

- C評価:9割~10割の商品

A商品は売上の貢献が大きく、C商品は売上の貢献が小さい

と分かりますよね。

ではもう一つ目

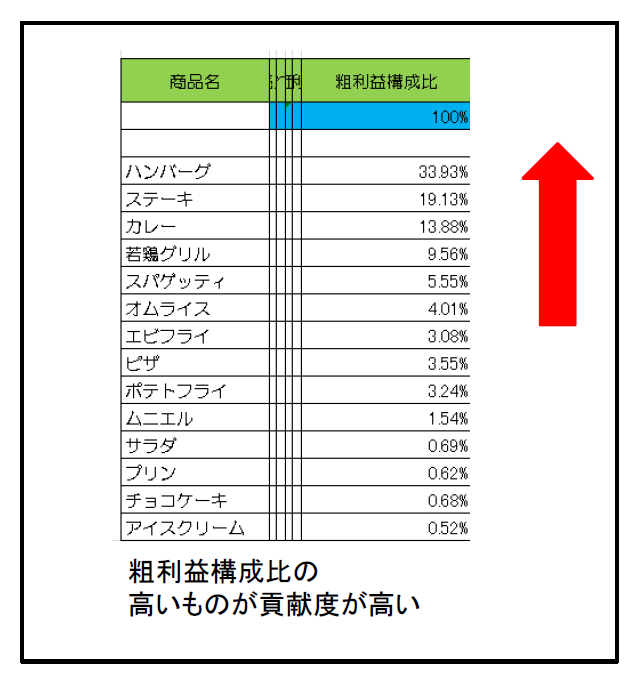

粗利益ABC分析法とは?

店によっては粗利の良いメニューやそうでないメニューもありますよね

それを3つに分けて分類していく考え方です。

- A=粗利が良い商品

- B=粗利がぼちぼちな商品

- C=粗利が良くない商品

商品から店に対する粗利の貢献度を示したものを分析するやり方

これを粗利益ABC分析法といいます。

粗利益ABC分析法のやり方

次は、粗利益ABC分析法について説明していきます。

先ほどは売上で分析しましたが、今回は粗利益で分析していきます。

粗利益ABC分析法をするための手順

やり方は、売上ABC分析法とほぼ同じです。

- データの収集

- 商品別の合計粗利を計算

- 各商品の構成比を計算

- 構成比率が高い順に並べる

- A、B、Cと分類

ここでも同じように正確なデータがとりたい場合は最低でも

3カ月分のデータは持っておいたほうがいいでしょう。

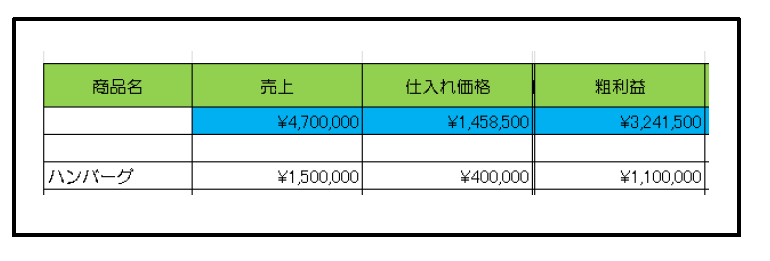

商品別の合計粗利益を計算します。

例)ハンバーグの売上 − ハンバーグの原価=ハンバーグの粗利

これでハンバーグの粗利が割り出せます。

こんな感じに。。。

↓

この場合は粗利が110万円ということがわかりますね。

粗利益構成比の計算方法は商品の粗利から全体の粗利を割ったもので構成比が出てきます。

110万円÷324万円=0.3393。。。33.93%

こんな感じに。。。

↓

ハンバーグの粗利から全体の粗利を割ると構成比が出てきます。

それぞれのメニューの構成比率が出たら高い順に並べていきます

↓

上からハンバーグ、ステーキカレーと粗利構成比の高いもの順に並べ替えました。

上から構成比率を足していき、A(0〜70%)、B(70〜90)、C(90〜100)と分類していきます。

↓

このように粗利構成比の評価も割り出すことができました。

その結果A商品は粗利益への貢献が大きく、C商品は粗利益への貢献が小さいと分かります。

これは売り上げABC分析のやり方とほぼ同じなので大丈夫ですよね。

クロスABC分析で儲かる商品を見つける方法

売上ABC分析法粗利益ABC分析法を組み合わせて使うことでよりその商品の貢献度がわかってくる。。。

ではこの2つを組み合わせた画像を見ていきましょう

これは話のはじめに見てもらった画像です。

↓

画像を見ればわかりますが

A商品は売上の貢献が大きく

C商品は売上の貢献が小さい

そして

Aの商品は粗利は良くて利益の貢献が大きい

Cの商品は粗利が低くて利益の貢献をしていない

このようなことがわかると思います。

これまで説明をしてきましたが、なんとなく理解できました?

では具体的に分析結果と対応策を書いていこうかと思います。

※商品例題は私の体験から抜粋していますので、これを読んでいる人には当てはまらないかもしれませんが

メニューを自分に置き換えてやってみると良いでしょう

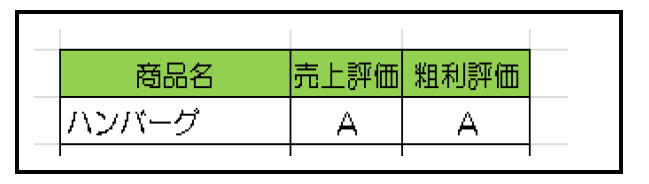

AA商品の例題商品

分析結果と対応策

売上Aランク・粗利益Aランクの商品は、何もしなくていいでしょう。

成功した商品はそのままやり続けるのがベストです。

また時期や季節によって変化していくかもしれないので、それに合わせた戦略をもって対応していきましょう。

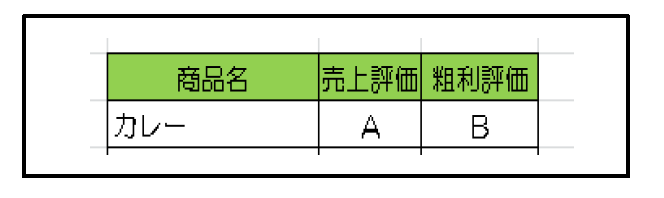

AB商品の例題商品

分析結果と対応策

売上Aランク・粗利益Bランクの商品は、よく出ているが原価管理すればAAに変わる可能性があります。

別の安い食材など探してコストを下げるなどして対応していきましょう

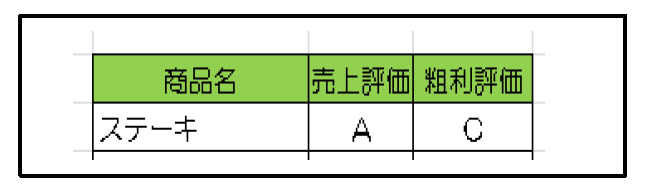

AC商品の例題商品

分析結果

売上Aランク・粗利益Cランクの商品は、『よく売れているが利益が出ていない』という商品です。

このような商品は、残す意味がなければ削除しましょう。

しかし

- 集客の目的になっている

- 売りになっている

など役割があるなら残します。

売りになっている場合は限定するなどして赤字にならないように一定の水準を設けましょう

対応策

値上げなどで改善できる場合は改善してもいいでしょう。

その時には、ポーションを変えたり、何か付加価値作ったりして『高くなったが、コストパフォーマンスは良い』と感じてもらえる工夫をしましょう。

BA商品の例題商品

分析結果と対応策

これは売上評価がBなのでAの売り上げになるように販促に力を入れていくと「A,A」に化けます。

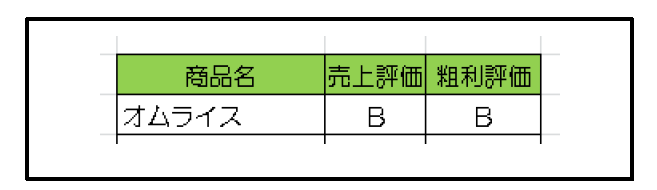

BB商品の例題商品

分析結果と対応策

売上も粗利も中間評価です。告知回数を増やしたりして販売を頑張れば「AB評価」に行く可能性はあります。

売れると粗利益は取れるので、どのようにして販売数を伸ばしていくか考えていきましょう。

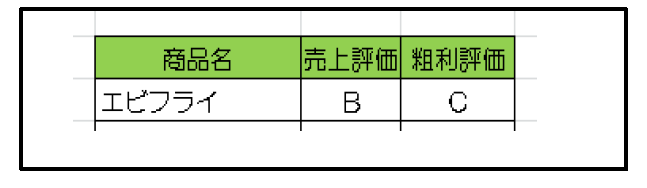

BC商品の例題商品

分析結果と対応策

売り上げB商品で粗利はCというこの商品です。

原価を考えて食材をもっと安く仕入れるなど検討していきましょう。

CA商品の例題商品

分析結果と対応策

売り上げの貢献度は低いですが出れば儲かるという商品です。

もっと魅力を伝えていきましょう。

それを伝えるには説明文などを付け足すなど工夫を凝らしてB評価に持っていけるようにしていきましょう。

説明文についてはこちらに書いていますのでよろしかったら参考にしてください

↓

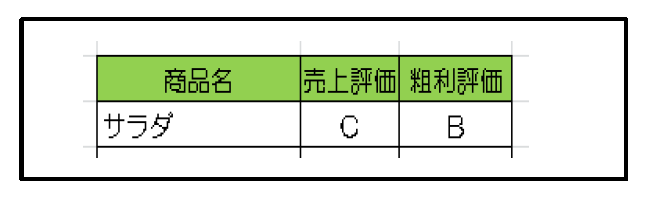

CB商品の例題商品

分析結果と対応策

一番中途半端なこのメニューですが、売り上げ評価をBに持っていけるようにするのか粗利評価をAに持っていくのか工夫を凝らす必要がありますよね

またロスになりやすい商品なので、この商品はなるべく保存がきく料理に変更していくのも手段の一つかもしれません。

- やって良いメニュー:保存がきくもの

- やってはいけないメニュー:生もの

CC商品の例題商品

分析結果と対応策

売れないし粗利も低い商品です。撤退を考えてもいいでしょう。

クロスABC分析をすることで、何が売れて何が利益を取れているかが一発で判定できます。

「あの商品だろう」と感覚でやっていると、利益の取れない商品を一生懸命販売したり、

その反対に売れる商品や粗利の取れている商品へ積極的に販促を行わず、大きな機会損失を起こしてしまうことにもなります。

このようにクロスABC分析を使うとデータから見えるようになっていきます。

また考えることができますよね。

どれだけ改善してもCC商品は生まれる

CC商品は何度分析しても生まれるものです。

なぜならABC分析は相対的なものであるため、何度やっても必ずCC商品があるのです。

もしもCC商品でほかの食材と被らないものがあれば消しましょう。

残していく意味がありません。

なるべくAAに近づけていく努力をしよう

人気があるのに粗利が低い料理はコストから見直す。

また粗利がよいのに人気が出ないのは「なぜなのか?」考えることができます

このように分析することでどこを見直していくのは考えることができるので

飲食店の利益を伸ばすために必要な判断材料がそろうことになります。

判断材料がそろったら改善に務めよう。

改善していく手段は仕入れの食材を業者間で競わせるやり方があります。

同じ食材でも業者によって仕入れ価格が変わってくるので見直してみるよい機会かもしれません。

また冷凍庫の中を整理することで原価を下げることもできるようになります。

まとめ

なんとなくわかった?

これを自分に置き換えて分析することでロスのないメニュー作りをして飲食店の経営に励みましょう。

シェアしてくださると励みになります^^

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます