こんにちは^^

イウラ(@allezcchi)です。

世の中何が正しくて何が正解かわかりませんし、時の流れも早いので何が流行っていて何が廃れていくのかもさえわからない時代となってきました。

その中で飲食店の経営をスムーズにしていき、生き残るためにどういった施策をしていき、どうすれば勝ち続けることのできる店にしていくのか考えなければいけないので大変な時代です。

それを考えていくにはトレンドも意識しておいたほうが時代の波に取り残されずに生きていくことも必要です

一番いいのはトレンドを自ら発信できたらいいのかもしれませんが、大半の人は大手が仕掛けるトレンドに従いそれに沿って仕事をしていくのがほとんどです。

3年前に流行したトレンドはもう過去のものとされるくらい時代の流れが早いのでそれにこだわっていては取り残されていきます。

時代の流れに沿って仕事をしていくのもある程度仕方のないことかもしれませんよね。

「うちの店の商品は流行り廃りなんて関係ないよ」という人もいますが、本当にそうでしょうか?

トレンドとは流行ではなくお客様の求めるものと考えればどうでしょうか?

お客様が求めているものを提供できない店はやがて廃れていきます。

仮に何十年も同じ商品、メニュー、サービスで商売をしている店でも時代の流れには逆らえません。同じ商品でも歳を取ります。

また街の様子も十年たてば変わるし、住んでいる人も年月とともに変わります。

同じくお客様も歳を取っていくのです。

このように時代は変化が早いですからトレンドを知り、流れを掴んでいくようにしましょう。

トレンドって大切です。

目次

ここで飲食業界のトレンドをたどってみましょう

世の中にはその業界にしかわからないトレンドってあると思います。

ここでざっくりと飲食業界におけるトレンドをたどってみましょう。

洋食の場合

以前は分子ガストロミーが流行っていて料理を分解、再構築する調理法が流行りました。

これはスペインのエルブジの料理長「フェラン・アドリア」がこれまでの調理法をひっくり返すくらい衝撃的な調理法を生み出し全世界に強烈なインパクトを残しました。

これがきっかけなのではないかと個人的に感じてます。

1996年~2002年くらいのことです。

(僕もエルブジの本たくさん読みました)

またそれ以前にさかのぼってみると真空調理が80年代に生まれ調理の効率化と最適化ができるようになります。

70年代は料理人たちがこぞってヨーロッパに料理修行にいった時代と聞かされています

60年代は高度経済成長で誰もが中流意識というものを感じていた時代です。

ちょっと話がずれてきちゃいましたね。笑

時代をさかのぼっていけば過去からの歴史をたどりその時代に反映されたトレンドってあるものです。

このように自分の知らない間にも時代の流れとともにトレンドって生み出されるものです。

飲食店のトレンドのつかみ方

飲食店がトレンドを掴んでいくにはどうしていけばいいのでしょうか?

それはいくつかの方法があります。

その1書店の本

調理技術も過去5年前に購入した本と最近の本とではそのトレンドを比べてみることができます。

今では料理研究家も多くの料理本を出していますからその数は過去に比べ増えています。

その中から調理におけるアイデアはどんどん生み出されていますよね。

プロの僕でさえ勉強になる本もあるくらいです。

またプロが読む専門書もそのトレンドの変化を見ることができます。

昔に購入した「専門料理」を読んでみると当時読んでいた本は確かに最先端だったかもしれません。しかし、今読むと懐かしく感じます笑

同じような内容でも盛り付け方や調理における変化を改めて知ることができるようになるのです。

また、同じレシピでもその人の考え方で違う料理ができると思います。そんな感じで飲食業界が超熟成に向かっている証拠だと思います。

主婦が作るキャラ弁にしてもそうですし、料理研究家が出すおかずの本とか時代は変われどそれぞれ独自の発展を遂げています。

このように書店に並ぶ本では過去の振り返りからたくさんのトレンドを知ることができますし、その中からトレンドを掴むことを意識していくこともできます。

その2食にかかわるトレンドサイトを見る

インターネットを使いトレンドを知ることもできます。

特に食にかかわるサイトを覗いてみると多くのトレンドを掴むことができます。

macaroni

食のトレンドサイトで僕がよく見るサイトではmacaroniというサイトです。

公式サイト:macaroni

このサイトでは食にかかわるトレンドニュースをブログで知らせてくれます。

どちらかというと女性向けのサイトです。

眺めるだけでも楽しいですよ^^

メシコレ

もうひとつ。

ぐるなびが運営する厳選グルメキュレーションマガジン「メシコレ」です。

公式サイト:「メシコレ」

各ジャンルに精通したキュレーターが独自で厳選したグルメ情報をまとめて提供しています。

みんなのごはん

さらにもうひとつ。「みんなのごはん」

公式サイト:みんなのごはん

こちらもぐるなびが運営するグルメ情報サイトです。

漫画家、ブロガー、料理研究家といった多種多様な業界人がおすすめするグルメ情報サイトです。

ぐるナビが提供する情報マガジンはとても信頼があります。

全国の飲食店と契約しているし情報のデータからするとほかの運営会社では比較にならないくらいだと思います。

食にかかわるトレンドサイトを眺めるだけでも何かをつかめるのではないでしょうか。

その3影響力のあるインスタグラマー

影響力のあるインスタグラマーからトレンドを知ることができます。

洋食におけるトレンドの多くは海外からの発信が多いような気がします。

そしておしゃれです。

そこからトレンドを知ることもできます。

フォローすべき海外料理人のインスタグラマーたち

ジャン‐ジョルジュ・ヴォンゲリスティン

8年連続でミシュラン三ツ星を獲得し、世界中にレストランを展開するトップシェフ。

最後の一口までエキサイティングに、が流儀です。

instagram @chefjgv

クリスティーン・フリン

顔がわからない謎のシェフは、トロントを拠点に活躍する女性シェフみたいです。アートのように注意深くデコレーションされた一皿は芸術品です。

instagram @chefjacqueslamerde

レネ・レゼピ

世界一のレストランに輝いたデンマーク「ノーマ」のシェフでスペインの「エルブジ」で修行したシェフです。

カラフルでグラフィカルな、まるでアートさながらの料理を魅せてくれます。

こう考えてみると改めてエルブジのすごさがわかります。

instagram @reneredzepinoma

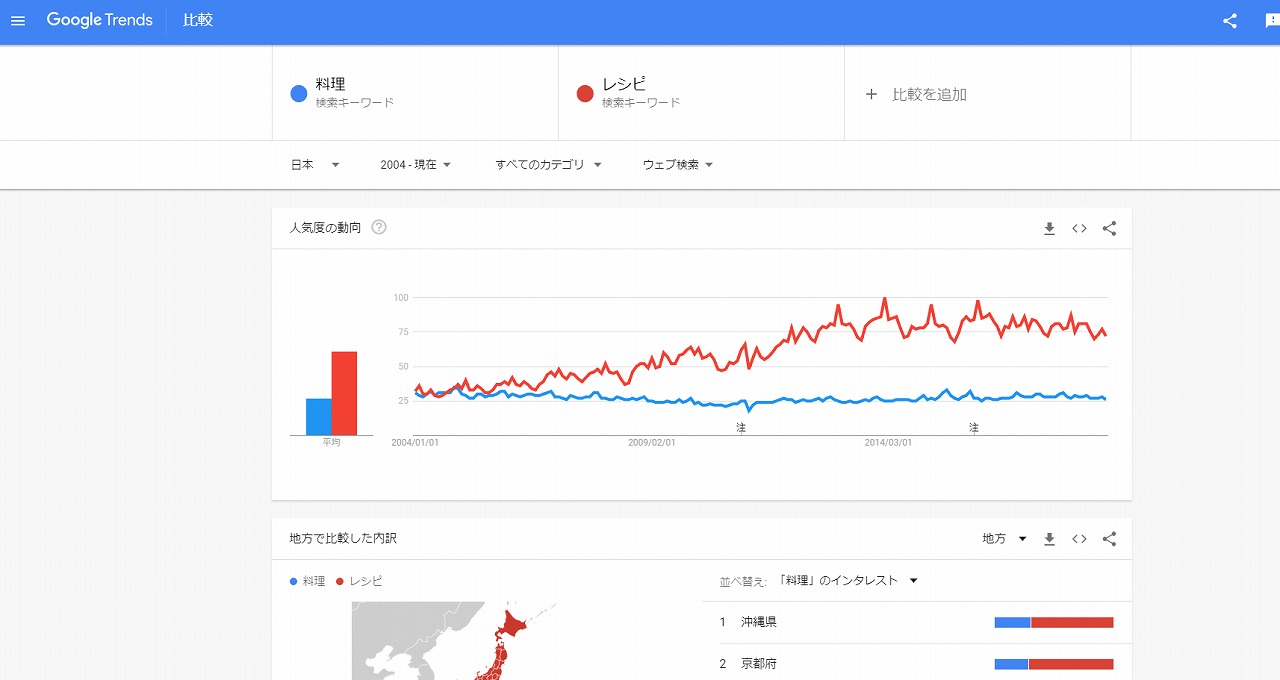

その4Google トレンドで調べる

少し趣向が変わりますがキーワードからトレンドを知ることもできます。

公式サイト:Googleトレンド

Google トレンドは、ある単語がGoogleでどれだけ検索されているかというトレンドをグラフで見ることができるツールです。

調べたいと思うキーワードでどれくらい検索されているのかわかるようになるのでそこからトレンドを調べることができます。

その5業界の動向を知る

業界のトレンドを知ることで動向を調べることができるので

さまざまな問題にも対応できるようになります。

公式サイト:飲食店.com

飲食店.comでは業界のことやニュース・トレンドを抑えた情報は発信してくれています。

お客様は2種類います

今、来てくれるお客様と一度も来たことのないお客様です。

常連のお客様の求めているものを知らなければお客様は逃げていきます。

また、店に来たことのないお客様が求めているものを知らなければお客様を呼ぶことはできません。

どちらも生き残り繁盛していく店には欠かせないものです。

どちらのお客様も欠かせない

常連客⇒生き残るために⇒逃がさない

まだ来ていないお客様⇒これから繁盛するために⇒呼んでくる

このような感じでお客様が何を求めているのか察知していかなくてはならないのです。

常連客を知る

お店に来ているお客様はいったいどんなお客さんがいるでしょうか?

その常連のお客様は何を求めて店にやってくるのでしょうか?

常連客のことを知り、それに合わせた商売をしていくのが一番確実な方法なのです。

そのためにはトレンドのアンテナを張っておきたいところですよね。

将来の常連客を作る

常連客なら目の前にいるのですから、しっかりと観察し、求めているものや趣向などある程度知ることができますが、

まだ来たことのないお客様、将来、お客様になってくれるかもしれないお客さんを知るにはどうすればいいでしょうか?

答えはお客様は待っていてもやってこないということです。

自ら足を運ばなければダメだということです。

例えば自分お店で扱っている商品やメニューが若い人向けなら若者でにぎわう街に出かけてみるとか、

その街のデパートでいったいどんな商品が売られていてどんな商品が売れすじなのか自分の目で確かめることができます。

そしてお客様を観察し自分の店とどこが違うのか、なぜそんなに人気があるのか考えます。

ほかにも自分の店の客層が好みそうな雑誌に目を向けてみるのもいい方法かもしれません。

何に関心があり、いったいどんなことに目を向けているのか雑誌を見ることで知ることができますよね。

テレビで流れるCMも誰に向けて発信しているのかもよく見ればわかっていきます。

このようにお客様の求めているものは多種多様化しています。

すべて取り込めというわけではありませんが、自分の店に置き換えて考えてみるといいでしょう。

なにが自分の店に合うトレンドなのか、それを常に探し続けることで自分の店の方向性も固まっていきますし、いずれは

自社ブランドになりファンも多くついてくるようになります。

まとめ

常に情報のアンテナを張り続けることで店として成長ができるのではないかと思います。

別にそれを常に追い求めていかないといけないというわけではありません。

自分の店のカラーと融合させていくことで飲食店の経営をスムーズにできるようにしていくのがベストではないかと思います。

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます