どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

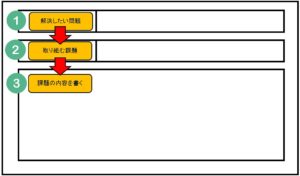

今回は問題を解決するためにやるべきことを整理する「課題設定シート」というフレームワークについて使い方と書き方をお話をしていきます。

課題設定シートとは問題から課題を見つけ、見つけた課題を整理することで問題解決を行っていくフレームワークです。

問題は必ず仕事をしていると生まれてくるものです。

僕も仕事をしてきて数多くの問題と向き合い解決してきました。

特に管理者になると問題にどうやって向き合い解決していくのか、時と場合によっては瞬時に判断を下さなくてはならない時もあります。

中には「すぐできるもの」や「時間のかかるもの」がありましたが、思考の整理をすることで

問題を解決するスピードと展開は速くなっていきます。

そこで課題設定シートを使うことで具体的に何をすべきかわかるようになっていきます。

ということで、今回はこれまでのステップであぶりだしてきた問題を整理し、取り組むべき課題を設定するための

課題設定シートの使い方と書き方をお話していきます。

課題設定シートはこんな人に向いている!

おすすめレベルは星マークで表してみました。

★★★★★

経営レベルの管理者

★★★★☆

経営レベルの管理者といっても具体的にどんな人なのか?というと、組織を動かしているような影響力のある人のことですね

自己成長をしていきたい人

★★★★★

なにも「課題設定シート」はビジネスや組織だけで活用できるとは限りません。個人の目標設定にも活用することができます。

問題解決をしていきたい人

★★★★☆

ビジネスをしていると必ず問題は付きまとうものです。危機管理能力があり、問題に対し向き合っていける人が活用することができます。

教育者

★★★★★

教育の場面でも「課題設定シート」は使うことができます。

この記事を読むとわかること

- 当然ですが課題設定シートの使い方がわかります

- 課題設定シートの書き方も具体的に書いています

- 活用するときの要点も7つにまとめています

もしも、あなたが「問題はわかっているけど、どうやって課題を見つけ、行動していけばいいのかわからない」といった場合、

あなた自身に置き換えて考えてみると、この記事は少し役に立つかもしれません。

課題設定シートの使い方

課題設定シートの作成手順は以下のようになります。

- 問題を設定する

- 取り組む課題を設定する

- 課題を整理し問題に取り組む

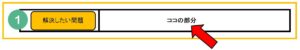

①問題を設定する

まずは、解決すべき問題を書き出してみましょう。

問題の原因につきましては「なぜなぜ分析」や「6W2H」「ロジックツリー」などを用いて、分析・整理していきましょう。

もしも複数の問題について取り組む場合は別のシートを準備し記入をしていきます。

問題をひとつに絞る理由としては問題が混同しないようにするためです。

問題を混同させてしまうと頭の混乱につながってしまうからなんですね。

もしも問題がひとつに絞ることができない場合はロジックツリーを使い「問題の概念を整理する」ところからはじめてみましょう。

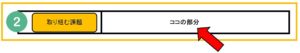

②取り組む課題を設定する

設定した問題を解決するために取り組む課題を書き出します。

できれば1つの問題に対し複数の課題を準備できることが望ましいですね。

なぜかというと出した課題の中には「できること」と「できないこと」が存在するからです。

とにかく書いてみることで「できること」や「できないこと」の整理ができますから思いつくまま書いてみます。

書いた内容に対し深堀りすることで具体的に取り組むべき課題が明確になっていきます。

③課題を整理し問題に取り組む

設定した課題に関する前提や条件など必要な情報を書いていきます。

必要な情報は自社の経営リソースや6W2Hを使い当てはめていきます。

では具体的な書き方を見ていきましょう。

課題設定シートの書き方の具体例

①問題を設定する

ここでは解決すべき問題を書いていきます。

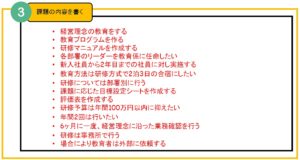

②取り組む課題を設定する

問題を解決するための何をすればいいのかという課題を書いていきます。

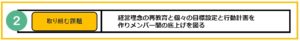

③課題を整理し問題に取り組む

ここで課題に対し「何をすべきか?」書いていきます。

まずは思いつくままでいいので書いていきましょう。

後ほど整理すれば問題ありません。

課題の整理する方法は?

「経営リソース」や「6W2H」を使うとスムーズに情報整理ができるようになります。

これについては後述しますのでこのまま読み進めてください。

- 経営理念の教育をする

- 教育プログラムを作る

- 研修マニュアルを作成する

- 各部署のリーダーを教育係に任命したい

- 新入社員から2年目までの社員に対し実施する

- 教育方法は研修方式で2泊3日の合宿にしたい

- 研修については部署別に行う

- 課題に応じた目標設定シートを作成する

- 評価表を作成する

- 研修予算は年間100万円以内に抑えたい

- 年間2回は行いたい

- 6ヶ月に一度、経営理念に沿った業務確認を行う

- 研修は事務所で行う

- 場合により教育者は外部に依頼する

(たくさん出てきました笑)

ここまで書くことができたら経営リソースや6W2Hに当てはめることで整理して考えることができます。

整理する理由は、出した課題が多すぎると「何から手をつけていいのか?」わからなくなる場合があるから。

「できるもの」「できないもの」を区別し、やるべき事を明確にしていくためです。

ということで経営リソースや6W2Hを使うことで情報を整理することができ、具体的な解決手段が見つかっていきます。

課題を整理する方法その1!

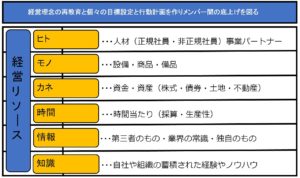

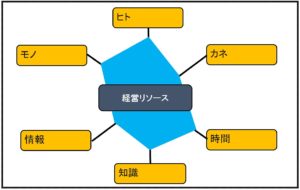

経営リソースに当てはめてみると取り組む課題に対し何をすべきか明確になります。

経営リソースの中には「ヒト・モノ・カネ・知識・情報・時間」などがあります。

取り組む課題に対し経営リソースから考えていきます。

- ヒト・・・人材(正規社員・非正規社員)・事業パートナー

- モノ・・・設備・商品・備品

- カネ・・・資金・資産(株式・債券・土地・不動産)

- 時間・・・時間当たり(採算・生産性)

- 情報・・・第三者のもの・業界の常識・独自のもの

- 知識・・・自社や組織に蓄積された経験やノウハウ(無形財産)

この中から具体的に課題を遂行できるのかどうか検討しながら書いていきます。

以下の画像から情報を整理するとわかりやすくなると思います。

画像1

画像2

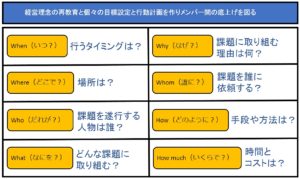

課題を整理する方法その2!

課題に対し6W2Hに当てはめてみると驚くほど何をすべきかわかるようになります。

- When(いつ?)⇒行うタイミングは?

- Where(どこで?)⇒場所は?

- Who(だれが?)⇒課題を遂行する人物は誰?

- What(なにを?)⇒どんな課題に取り組む?

- Why(なぜ?)⇒課題に取り組む理由は何?

- Whom(誰に?)⇒課題を誰に依頼する?

- How(どのように?)⇒手段や方法は?

- How much(いくらで?)⇒時間やコストは?

このように課題に対し6W2hを使って問いかけてみると、何をすべきかわかるようになります。

課題設定シートを活用するための7つのポイント!

その1!期限を設定しましょう

課題を出すところまで来たのでせっかくですから期限を決めて行いたいところです。

夏休みの宿題も提出期限があるように仕事も期限がありますよね。

出勤時間の厳守なんて誰もやっていますよね?一般的な社会人なら。

なので課題の取り組みも期限があってもいいと思いません?

ということで、前に進めていくためにも少しばかり心苦しいかもしれませんが、期限を決めて行動していくようにすると見えてくるものもあります。

ですが、期限を決めてしまうと、かえってあせってしまい課題に取り組むことができないようになるかもしれません。

そんなときは多少にゆとりを持って課題に取り組めるようなスケジュールを組み行動していきましょう。

その2!ゴールから逆算して考えよう

課題のゴールはどこなのか設定することで何をすべきか逆算して考えることができます。

ゴールに向かうためには「どうすればいい?」「そのためには?」「何が必要?」といったことを繰り返し

自問自答することで具体的に何をすべきか逆算して考えることができます。

その3!具体的な内容を書くようにしよう

地に足についていない内容ではやるべき課題やテーマが大きくなってしまう可能性が出てきます。

結局何をすればいいのかわからなくなる場合があります。

それを防ぐためには経営リソースから判断し何ができるのか加味しながら検討することで

具体的に何をしたらいいのかわかるようになるし行動に結びつきます。

そのためには、アクションの設定をすることが課題解決につながっていきます。

アクションは常に課題と関連ついているからです。

アクション設定の条件は、

- 期限を決める。

- できるだけわかりやすくする。

- 数値化できるのならする。

など具体的に出した内容に沿って決めていきます。

この条件を決めていくことで、やるべきことが明確になっていきます。

その4!課題を取り組むための障害を取り除こう

これは意外と重要な要素かもしれません。

課題に取り組むためには環境を整備してから行うようにしたいところです。

環境を整備しなまま取り組んでしまうと、無駄な時間や仕事が増えてしまうばかりか、課題に取り組む意欲さえなくしてしまう可能性が出てきます。

そうならないためにも障害を取り除いておいたほうがいいですね。

僕も課題に取り組んだときは誰にも邪魔されない時間を使ってやっていました

営業時間外ですけどね。

そりゃもう!徹夜でしたけども!笑

でも誰にも邪魔されない空間を作るとゆっくりコーヒーを飲みながら取り組むことができます。

また、日にちをおいて考えるとまた違った側面から考えることができるようになるんですね。

こうやって課題に取り組む障害を取り払うことで問題を解決していくんですね。

その5!無理な目標設定は禁物!

「問題を解決してやる!」って躍起になっても問題を解決できるとは限りません。

課題に対しリソース以上のことを設定してしまってはどこかで負担がかかるようになります。

自己成長のためにやるのなら構いませんが、それでも高すぎる目標を設定してしまっては前に進どころではありません。

たとえば

- 1ヵ月後に10Kgのダイエットをする

- 1ヵ月後に2Kgやせる

どちらが実現可能な目標でしょうか?

大切なのは少しずつでもいいから前に進むことです。

1ヶ月でできる仕事、3ヶ月かけてやる仕事ってあるものです。

1ヶ月でだめなら3ヶ月かけてやりきってもいいと思うんです。

「そこであきらめたら試合終了です。」と某有名バスケ漫画の監督はいっていました。

なのであきらめずに少しずつ前に進んでいくという意思と目標を立てるようにしましょうね。

その先にきっと光は見えてくるはずですから^^

その6!課題に取り組むスケジュールを立てる

何事も予定を立て行動をしなくては行動に対する答えを出すことはできません。

そのためにも予定を立てて課題に取り組むようにしましょう。

会社だと必ず年間計画があり、それに伴う予算計画や行動計画というものがあるはずです。

それと同じことで課題に対しても予定を立て問題に取り組むようにすれば前に進むことができます。

スケジュールに沿って行動することで自分を律することもできるし、仮に予定に進む過程の中でダメだったとしても

そこから修正することもできます。

予定を立てるということは、そういったことも検討しながら前に進めることができるようになるし、その過程もチェックすることができることから

独自のノウハウが作れるようになっていきます。

なのでスケジュール表を作ることでいろんなメリットがあると思うんです。

その7!有言実行し進捗状況の報告をする

これは課題に取り組み結果を出すために手っ取り早い手段の一つかもしれません。

組織やチームで課題を共有し取り組みに対し「今はこの段階です」「このような取り組みを行っています」といった

進捗状況を回りに伝えることで課題を進めることができるようになります。

自分で退路を断つようになりますが、自己成長にはよい方法だと思います。

決めて断つ=決断です。

またそれを行うことで誰かのアドバイスがあったり手助けをしてくれたりする場合もあります。

僕の場合は、自分に近い役職者に進捗状況を伝え、巻き添えにしてしまうという方法をとっていました。

だって一人では限界がありますし、課題に対する思いを伝えたら意外と何とかなるのものなんです。

助けてくれる人は絶対にいます。

問題に対する課題の取り組みは組織内で共有してましたし解決しなくては組織にとっても痛手を伴うものでしたから。

なので有言実行し進捗状況を伝えるようにしていくといいですね。

まとめ

これまで課題設定シートについて書いてきましたが、なんとなくわかった?

僕もホテルで働いていたときは会社から課題設定シートが配られ書いたことがあります。

(若いころね!)

その当時はチャランポランだったんです。笑

「こんなことしなくてもまじめに仕事をやってるからいいじゃん!」

「これを書くことで何の意味があるの?」と心の中ではそう思っていました。

しかし、僕が料理長をしていたときは問題に向き合うことが多かったし、経験していくにつれて問題の発生源はわかるようなりました。

「どうすれば解決でき、どうすればもっと良い職場環境を作ることができるのか」ということを考えるようになりました。

課題を見つけやっていくにつれて改善方法は見つかっていきました。

その際、課題設定シートを活用することで前に進むことができるようになったんです!

何事も問題を見つけ課題を行うことで解決策は見つかってくるものだと思います。

そう思って書いてみました。

僕も出来たのであなたも出来るハズ!

使いはじめはうまくいかないかもしれませんが、何事もやり続けることに意味はあります。

自分の将来のためにも「課題設定シート」を使い問題を克服して明るい将来に向かってがんばっていきましょう。

ということで今回はこれまで!

次回は「緊急度/重要度マトリクス」というフレームワークについてお話をしますので

興味があれば覗いてやってくださいッ!

では!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます