どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

今回は全体像をつかみながら関連する問題を特定する「ロジックツリー」というフレームワークについて使い方とポイントを解説をしていきます。

ロジックツリーはどんなものかというと問題となるテーマに対して「全体」と「部分」に分けて情報を階層化し、整理することで問題の全体像をつかむことができます。

問題に対し「何が必要なのか」ということがわかるようになります。

問題の全体像をつかむことができれば関連する情報を見つめることができるようになるし、関連する情報から全体像を見ることができます。

また、そこから「何をすればいいのか」ということがわかるようになります。

慣用句でたとえるならロジックツリーは「森を見ながら木を見ることもできますし、木を見ながら森を見ることができる」

といったところでしょうか。

ん?よくわからない??

たぶんそうですよね笑

目次

ロジックツリーとは何だ?

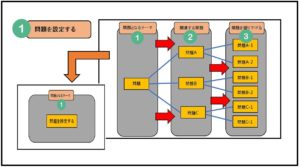

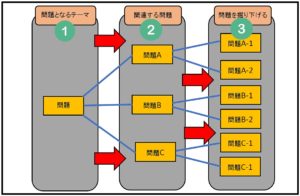

ロジックツリーってこんな感じのものです!!

画像を見ていただくとわかると思いますが、左から右に行くにつれ抽象的なものから具体的な内容にし、

問題に対し深く掘り下げて考えることで問題の本質を理解し

解決する手段を特定することができる思考方法なんです。

問題は必ずしも原因はひとつとは限りません。

そこで、ロジックツリーを作成し、問題の原因となる要素を網羅的に洗い出し、特に影響が強いものは「何か?」

ということがわかるようになるし、本質的な原因を突き詰めることができるようになります。

画像は少しチカチカして見えてしまうかもしれません。。。

(すみません。。)

この記事を読めばわかること

- ロジックツリーの使い方がわかる

- 活用方法がわかる

- 考える切り口の説明も書いてある

- いろんな場面で活用することができる

このように倫理的に物事を整理することで問題を解決していくフレームワークなので

もしも問題に対し、「どのようすれば問題を特定できるのか?」「どうにすれば解決できる方法を見つけることができるのか?」を

考えるときに役立つのではないかと思います。

ロジックツリーの使い方

ではロジックツリーの使い方を見ていきましょう。

手順としてはこんな流れです。

- 問題(テーマ)を設定する

- 問題の原因を書く

- 問題を細分化する

- 細分化したものを整理する

このような流れでロジックツリーは作っていきます。

ではひとつずつ解説をしていきます。

①問題(テーマ)を設定する

ロジックツリーを使うには問題を見つけなくては使うことはできません。

ここで問題を見つけるフレームワークを紹介いたします。

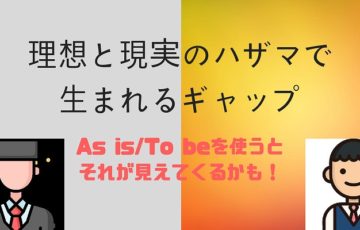

問題を見つけ設定するには「As is / To be」というフレームワークがあります。

「As is/To be」は自分たちの現状について正確な状況を理解し、何が問題であるのか把握することからはじめていきます

その中からギャップを埋めることであるべき姿に向かっていくことができるフレームワークです。

ちなみに例では問題をこのように設定しました。

問題のテーマ

「売り上げが下がっている」

(ありきたりなテーマですみません。。。)

問題は網羅的に書き出すことが重要です。

問題を書き出すポイントは抜けや漏れ、ダブりなく書き出すことや問題の本質的な部分まで深堀りして考えることが大切です。

問題を書き出すときの注意点として、よくあることは表面的な部分しか見ていないと

解決策は目先にとらわれてしまうことになってしまいます。

このようなことがないように問題に対し「なぜ?」と繰り返し行うことで深く問題と向き合うことができるし、

問題となっている回りの要素も見つけることができるようになります。

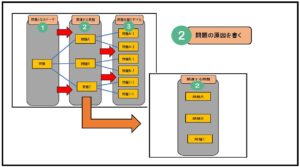

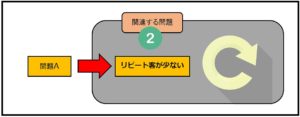

②問題の原因を書く

設定した問題に対し何が原因になっているのか関連するものを書いていきます。

2番目の段階では細かく考えすぎないようにすることがポイントです。

大きく考えて問題はどんな種類があるのか書いていきましょう。

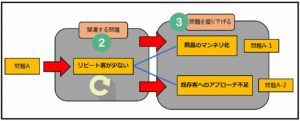

例)問題Aの部分

例⇒「リピート客が少ない」

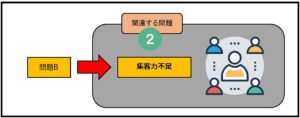

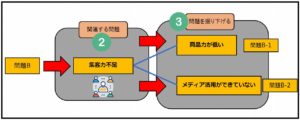

例)問題Bの部分

例⇒「集客力不足」

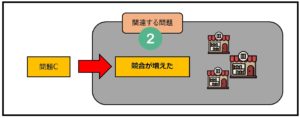

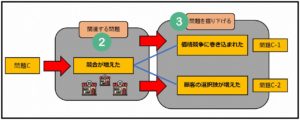

例)問題Cの部分

例⇒「競合が増えた」

こんな感じで書いてみました。

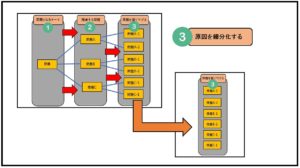

③原因を細分化する

2番目に書いた問題を掘り下げて考えて書いていきます。

例)リピート客が少ない

リピート客が少ない

⇒「商品のマンネリ化」

⇒「既存客へのアプローチ不足」

例)集客力不足

集客力不足

⇒「商品力が低い」

⇒「メディアの活用ができていない」

例)競合が増えた

競合が増えた

⇒「価格競争に巻き込まれた」

⇒「顧客の選択肢が増えた」

という感じでいいので、ざっくりでいいので書いていきましょう。

書いている途中で同じような理由であったり、意味が同じものが出てくる場合がありますが

ダブってもかまいません。

細分化した情報は後から整理すればいいので大丈夫です。

④細分化したものを整理する

原因を細分化したら整理を行います。

各要素のつながりがロジカルであるかどうかチェックするためです。

ロジカルとはどういうことかというと、この場合では問題に対し相関的に階層化できているかどうかということです。

相関的に見て出てきた情報を整理すれば階層化することができるようになります。

そこから問題の本質を特定することができるようになります。

ロジックツリーを作るときの注意点!

問題と原因は因果関係によって成り立っています。

ロジックツリーを作るときは、問題に対し分解と要約が相互関係にあることが正しく問題を特定するために必要なことです。

なので問題に対し、分解し細かく考えたものと要約してまとめたものが同じ概念になっていないと情報の整理ができません。

情報の整理ができないと具体的な行動が起こせなくなってしまうからです。

これについては後ほどロジックツリーをうまく使うための「5つポイント」で解説をしていきます。

こういった手順でロジックツリーを作っていきます。

ロジックツリーの使い方イロイロ

ロジックツリーを活用していくには4つの側面から考えていくことができます。

- Why(原因追求ツリー)

- How(問題解決ツリー)

- What(要素分解ツリー)

- KPI(主要業績評価指標ツリー)

4つの側面がある以上、それに応じた目的も存在します。

ロジックツリーを活用する上で「種類と目的」の関係を知らずにロジックツリーの作成をしてしまうと混乱してしまう恐れがあります。

なぜなら切り口が変わってくると考えていく過程で捉え方も変化をしてしまうからです。

ではそれぞれの活用方法を見ていきましょう。

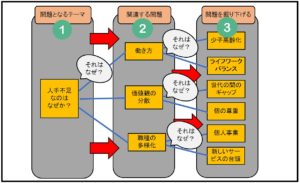

Whyのロジックツリー(原因追求型ツリー)

原因追求型のツリーでは問題に対し追究していくことで原因を掘り下げることができます。

Whyとあるように問題に対し「なぜ?」と自問自答を繰り返すことで原因を追究することができます。

図1:人手不足の問題について

このように問題に対し「なぜ?」と自問自答を繰り返すことで原因を追究することができます。

実際に作ってみると作る人によって問題の切り口が違うと思います。

試しにスタッフやチーム内で問題に対しロジックツリーを使う場合答えが変わっていくのでぜひやってみてください。

人の思考は多種多様な考えがあるので、「一概にこれがいい」というものはありませんが、一人で考えるよりも「三人よれば文殊の知恵」とあるように

いろいろな切り口が存在するはずです。

そこからどのように解決していくのか考えていくのもいいですね!

ちなみに問題に対し「なぜそのような問題が起きたのか?」という要素を「なぜ?なぜ?」と繰り返し行うことで

その原因となる要素を突き止めていくフレームワーク「なぜなぜ分析」というものもあるので、

こちらをうまく組み合わせて使うと、より深く原因を追究することができるようになります。

Howのロジックツリー(問題解決型ツリー)

問題解決型ツリーでは問題に対し「どのような行動をすればいいのか」ということを考えることができます。

Howとあるように問題に対し「どのように?」を繰り返し行うことで原因と向き合うことができます。

そこから行動する優先順位を決めることができるようになります。

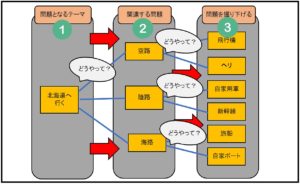

たとえば「北海道へ行く」というテーマで考えてみると

図2:「北海道へ行く」

北海道へ行く方法はいくつもあることがわかります。

このようにテーマに対する目的が決まれば「どうやって?」と問いかけることで行動すべき内容が明確になっていきます。

目的地に向かうゴールへ近づいていくことができます。

画像では「北海道へ行く」というテーマで考えてみましたが

仕事の面でも目的を達成するには「どうやって?」と問いかけることで抽象的なものから具体的な内容になっていきます。

その中から「緊急度の高いものは何だろう?」と問いかけることで、おのずと優先順位は決まってくるはずです。

また、出てきた具体的な内容から「重要度」や「影響度」といった側面から

優先順位を考えてみてもいいですよね。

Whatのロジックツリー(要素分解型ツリー)

要素分解型ツリーでは問題を分解して原因を特定するときに活用することができます。

Whatとあるように要素に対し「何を?」と繰り返し問いかけることで、要素を分解して考えることができることから

原因を特定しやすくなります。

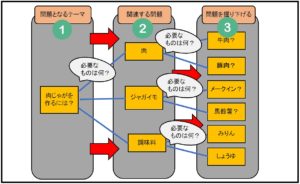

肉じゃがを例にして考えてみます。

図3:肉じゃが

肉じゃがを作るには「何」がいる?

肉⇒牛肉?豚肉?

ジャガイモ⇒メークイン?馬鈴薯?

しょうゆ⇒濃い口?薄口?

みりん⇒酒+砂糖で代用?

あしらい⇒肉じゃがが映えそうな食材

盛り付ける皿⇒和食器?木製の皿?

このように肉じゃがという料理に対し「何が」必要なのか分解して考えることができます。

つまり、要素分解型ツリーは「何かをするために何が必要なのか考える」ためのツリーですね。

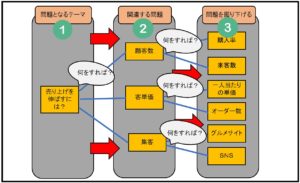

KPIロジックツリー(主要業績評価指標ツリー)

KPIとは「key performance indicator」(キーパフォーマンスインジゲーター)の略。

つまり「目的を達成するための過程を計測するための中間目標」です。

ざっくり言いますと「ゴールに向かうために何をすればいいのか」ということを指すものです。

(本当にざっくり)

ロジックツリーをKPIツリーにあてはめてみると画像のような感じになります。

飲食店を例にしたKPIツリーを作成してみました。

画像のようにKPIツリーを使うと「問題」を分解して考えることで

「必要なものは何か?」と「どのような行動を起こせばいいのか」わかってくるようになります。

ロジックツリーを使うための切り口

ロジックツリーは全体を定義した後に、部分に分解していく思考ツールです。

しかし分解した時の「切り口」は無数に存在するので使っていく用途によって変化していきます。

切り口の例を挙げてみると以下のような切り口が考えることができます。

- 組織

- 商品

- 顧客層

- チャネル

組織

組織の中で生じた問題に対してロジックツリーは活用することができます。

組織内の問題に対する切り口で活用できるものは

- 役割

- 人材

- 部署

とか考えることができます。

他にもあると思うのであなた自身切り口を見つけてみましょう。

商品

商品に対する問題に向き合うこともできます。

商品における切り口は

- 集客商品

- 利益を出す商品

- リピート商品

などが考えられます。

顧客層

顧客層からアプローチを考えることもできます

- 新規客

- 既存客

- 常連客

とか!

チャネル

メディアから問題を特定することもできます

- SNS

- ブログ

- 情報誌など

現代のチャネルは5マスといわれています。

5マスとはマスコミュニケーションを行うメディア(=媒体)のことで今の時代のメディアは5つに大きく分類されます。

- TV

- ラジオ

- 情報誌

- 新聞

- Web

特にWeb関連のメディアは年々市場が拡大しています。

市場規模は20兆円以上にのぼります。

このように考えていく切り口はいくつか存在するので、

自分で考えるテーマによって全体の構成をみながら切り口を検討し問題を特定していきましょう。

ロジックツリーをうまく使うための5つポイント!

ここでロジックツリーについてうまく活用するためのポイントを解説します。

■ポイント①■

原因の上位概念と下位概念の関係性を整理することができているか?

少し難しいかもしれませんが、これはどういうことかといいますと、

「原因と結果が正しく『因果関係』として成り立っているか」ということです。

問題は常に行動した結果から生まれています。

結果に向かう過程で問題になってしまう原因が存在しています。

つまりロジックツリーを作る際には

「下位の要素は上位の要素の原因」となっており「上位の要素は下位の要素の結果」になっている必要があるということです。

そのために

- 原因について問いかける⇒「なぜ?」

- 結果について問いかける⇒「だから何?」

これを繰り返す習慣を身につけてみると正しくロジックツリーを作ることができるようになります。

上位概念と下位概念の考え方について

あなたもパソコンを触ったことあるかと思います。

上位概念と下位概念の考え方は、パソコンのフォルダ整理と考え方は似ていると思うんですよね。

たとえば趣味用のフォルダ、仕事用のフォルダといった感じでフォルダの整理をしたことがあると思うんです。

例)

テキスト文書はテキストフォルダにいれる(下位概念)

⇒仕事用なのか趣味用なのかフォルダを分ける(上位概念)

例)

画像データは画像フォルダに入れる(下位概念)

⇒仕事用なのか趣味用なのかフォルダを分ける(上位概念)

こんな感じで上位概念と下位概念を整理して考えてみるといいかもしれませんよね

(あくまで考え方です。。)

■ポイント②■

全体的に情報を書き出せているか?

問題を深堀りしていく段階の話ですが、全体的に見て情報を書き出せるかどうかが、問題を特定するポイントにつながっていくので

あらゆる要素から考えうるものを搾り出してみましょう。

■ポイント③■

問題を抽象化して考えることができるか

問題はそれぞれの因果関係から成り立つことで原因がはっきりと見えてくるものです。

考えるべき問題は最初は点でかまいませんが、面で見たり、線で見てみたりすると意外な発見ができるかもしれません。

それには情報の整理が必要になっていきます。

しかし情報を精査することで問題自体の持つさまざまな側面から原因となるものを発見することができます。

発見したものから問題に対する原因に導いてくれるのではないかと思います。

■ポイント④■

問題を具体化して考えることができるのか?

できないことを書いてもそこに何も意味はありません。

具体的な改善策を立案できそうなものを書いていくことで行動に結びついていきます。

なので今の現状から具体的にできそうなものから考えていきましょう。

■ポイント⑤■

「ヒト・モノ・カネ」などの方向性を決めて考えることができるか

ロジックツリーを作るうえで経営リソースから検討していくことも大切な要因ですね。

経営リソースには「ヒト・モノ・カネ」といった資源があるはずです。

もしもリソース以上のことを考えて作ってしまうと無理がたたり、無駄な仕事が増え、ムラが出てくる可能性が出てきます。

こうならないためにも、経営リソースから検討することも忘れないようにすることで

うまくロジックツリーを活用するポイントにつながっていきます。

まとめ

ロジックツリーがうまく機能すると問題を特定できるようになるしスタッフ同士の共有もできるようになります。

活用できる切り口は多岐にわたるのでビジネスの問題解決、プライベートやアイデア出しにもロジックツリーは有効です。

それに伴い今後の展開も速くなっていきます。

もしも問題の原因となるものを特定したい場合は活用してみてください。

ロジックツリーを使うことで今の問題の答えが見つかるかもしれませんし、それを解決できるようになるかもしれません。

ぜひやってみてください。

では^^

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます