どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

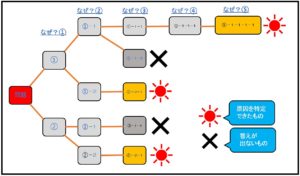

人は問題に対し、「なぜ?なぜ?」と5回は繰り返し問いかけていけば、その根本となる原因がわかってくるといいます。

「なぜなぜ分析」はその問題に対し、「なぜ?」と繰り返し問いかけることで原因を明らかにしていくフレームワークです。

あなたもこんな経験ありませんか?

仕事をしているとやってしまった過去を振り返り失敗や後悔からなる自問自答ってあると思います。

例えば「商品の在庫の確認をせずに発注をかけてしまった!」とか「入金日を間違えてしてしまった!」とかあると思うんですよね。

僕も飲食店で働いていて失敗したことは数知れず。。。

料理を作っていて「オーダーミスをしてしまった!」とか「予約ミスをしてしまった!」とか

そんな感じでお客様に迷惑をかけてしまったことは数え切れないほどあります。

その問題やミスしてしまったことに対し「なぜ?こうなった!?」と自問自答した経験があると思うんですよね。

問題に対するアドバンテージが高ければ高いほど自問自答してしまうと思うんですよね。

そして「次は気をつけよう」と誰もが思うことだと思うんですよね。

なぜなぜ分析は問題に対し、「なぜ?なぜ?」と問いかけることで原因を究明することができるようになり

次に活かすことができるようになります。

ちなみになぜなぜ分析は個人で使うときはとても役に立ちますが組織で使う場合は、

なぜなぜ分析はやりすぎると個人攻撃になりがちになってしまう可能性があるので少し注意が必要です。

その理由はそのまま読み進めていただくとわかるようになっています。

目次

この記事を読むとわかること

- なぜなぜ分析ってなんだ!?てことがわかります。

- 使いどころがわかります。

- なぜなぜ分析の注意点がわかります。

- メリットとデメリットがわかります。

- 使う手順がわかります。

- 具体的に書いています。

- 画像を使って解説しています。

- 画像はクリックすると拡大するので見やすいと思います。

というような感じで「問題から原因を深堀りする」ことができるようになることから

今回紹介する「なぜなぜ分析」は少しでも今この記事を読んでいるあなたに当てはまるならちょっぴり参考になるかもしれません。。。

そしてあなたのビジネスシーンで役に立つかも知れません。

ではッ!原因を究明するために問題を深く掘り下げ考えていくフレームワーク「なぜなぜ分析」を紹介していきたいと思いますッ!

なぜなぜ分析って何?

はい!

なぜなぜ分析って何だ!と思ったかもしれません。

そもそもなぜなぜ分析とは、世界に名の知れた自動車メーカーのトヨタの生産方式を構成する代表的な手段らしいです。

なぜなぜ分析(なぜなぜぶんせき)とは、ある問題とその問題に対する対策に関して、その問題を引き起こした要因(『なぜ』)を提示し、

さらにその要因を引き起こした要因(『なぜ』)を提示することを繰り返すことにより、その問題への対策の効果を検証する手段である。トヨタ生産方式を構成する代表的な手段の一つである。

ちょっと話が堅すぎてわかりにくいと思うので、なるべくわかりやすいように画像を使いながら解説をしていきます。

飲食店に置き換えてみて見ましょう。

具体例!とある飲食店で起きてしまった問題

①起こってしまった問題:

「新人スタッフのO君が週末のコース料理で使う魚を発注していなかった」

②それはなぜ?

「予約の確認ができていなかった」

③それはなぜ?

「予約帳に予約内容がところ狭し書いてあり見えにくくなっていた」

④それはなぜ?

「予約帳の整理がされていなかった」

⑤それはなぜ?

「予約帳を管理する店長に任せっぱなしになっていた」

⑥それはなぜ?

「店長の業務が多忙なため予約帳の管理まで行き届いていない」

これは飲食店あるあるなんですが、こんな感じで「なぜ?という問いに対し理由を考えていく」ことで

問題に対する原因を深く知ることができるようになります。

なぜなぜ分析の基本的な使い方

- テーマの設定

- Why?(なぜか考える)

- Answer(なぜに対し答えを書く)

- 検証(答えに対し検証をする)

これが「なぜなぜ分析」の基本的な使い方です。

では、実際にどうやって「なぜなぜ分析」を使っていくのか手順も踏まえて解説していきましょう。

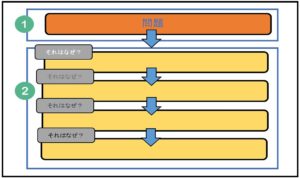

なぜなぜ分析を使うための手順

手順は2つの構成から書いています

それは「準備する段階」と「実践していく段階」の2つに分けられます。

「準備する段階」

- ①問題の提示

- ②分析を行うための課題の絞込み

- ③目的をはっきりさせる

- ④分析する対象を理解する

- ⑤分析する対象を把握する

- ⑥問題に対し前提の確認をする

「実践していく段階」

- ⑦なぜなぜ分析を使って検証スタートッ!

- ⑧再発を防ぐために分析結果から答えを書いてみる

- ⑨書いた答えに対し評価してみる

「その後どうするのか」という段階※

- ⑩評価に対し行動してみる

- ⑪行動した効果の確認

- ⑫結果から次の一手を考える

「準備する段階」は①~⑥

「実践していく段階」は⑦~⑨

※⑩~⑫は出した評価について行動を示した内容なので省いています※

なぜなぜ分析を行う前の準備

ステップ①問題の提示

なぜなぜ分析を行うには、そもそも問題がないと分析することはできません。

ですが、問題は現場に数多く存在しますよね。

それは「システム上の問題」や「オペレーションの問題」「人的ミス」「経営資源からくる問題」など気になれば

いくらでも気になってしまいますし、数えればキリがないくらいです。

そしてやればやるほど、問題に対する課題は見えてくるものです。そしてその工程の中から問題作るきっかけというものは必ず存在します。

例えば業務フローの中でもこういったことがあるかと思うんです。

「作業効率が悪く生産性も上がらないことから残業が増えてしまっている」

「どうしようか。。」

また、「イベントを企画したけどお客様が集まらない」とか「新しい商品を開発したけど反応がなかった」とか

考えてしまうことがある思うんですよね。

「なぜなんだろう、、、」と。。。

なぜなぜ分析を行う場合、こういった問題があるという前提がある時に使っていきます。

なので分析を行うには「問題を提示していく」ところからはじめていきます。

ちなみに問題を提示する手段としてはAsisTobeを使ってみると問題が見えやすくなります。

AsisTobeの使い方を参考にされてみてください。

ステップ②分析を行うための課題の絞込み

問題に対し「改善していかなくてはならない」という解決すべき課題を見つけていくところからはじめていきます。

見つけていく方法としては「ロジックツリー」や「課題設定シート」などのフレームワークを使って絞込みを行います。

また、絞り込むコツとしてはテーマに対し問題の大きさや緊急性の高いもの、重要度の高いものなどの優先順位の高いものから

課題を絞り込んでいきます。

絞り込む方法としては「緊急度・重要度マトリクス」「意思決定マトリクス」といったフレームワークが役立ちます。

ステップ③目的をはっきりさせる

「狙いや意図はどこにあるのか」はっきりとさせましょう。

狙いを設定することで何を得ることができるのかわかるようになりますし、意図から計画や目指していく方向性を提示することで

行動基準も定まってきます。

しかし、意図がわからないまま分析をしてしまうと「一体何のために??」ってことになってしまいます。

これを防ぐためには意図と狙いを定めることで向かうべき方向性が定まっていきます。

方向性が決まらないと目的が明確になっていきません。

ステップ④分析する対象を理解する

分析していく上で大切なことは、問題を理解しないことにはそれに対し分析を行うことはできません。

現状から見て「原因はどこにあるのか」という認識がないと問題を理解することはできないからです。

ステップ⑤分析対象を把握する

分析した内容を理解することで「何をすればいいのか」という具体的な内容を把握をすることができます。

その問題に対し深く考えることができるようになりますし、問題に対し「どうすればいいのか」見えてくるようになります。

ステップ⑥問題に対し前提の確認をする

そもそも問題はどこにあるのか?といった前提を確認しておく必要があります。

問題の前提を確認するには

- 問題の発生源はどこにあるのか?

- どのようにして問題を特定するのか?

という確認作業が必要です。

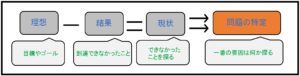

問題の発生源を特定するには結果を見て原因を見つけ原因となる要素を検証していきます。

結果-原因=要素⇒発生源の特定

問題を特定するには結果からみて理想から現状引けば問題を特定することができます。

理想-結果=現状⇒問題の特定

この2つの側面から見てみると分析する内容が出しやすくなります。

また「誰が・いつ・どうのように・何をやったのか?」ということも考えていくと、問題の特定を明確にすることができます

これは「5W1H」というフレームワークを使うといいですね。

ここまでの事前準備ができたら分析する問題は出ているはずです。

問題を設定できたら分析をしていきます。

なぜなぜ分析の使い方

ステップ⑦なぜなぜ分析を使って検証スタートッ!

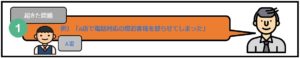

ここでは電話対応のミスについて取り上げてみました。

※この段階でWhy?(なぜ?)に対するAnswer(答え)を書いてもかまいません。

Why?(なぜ?)に対する⇒Answer(答え)

詳しいことは次の「分析結果から答えを書いてみる」で解説しています。

ステップ⑧再発を防ぐために分析結果から答えを書いてみる

「なぜ?」に対し答えを書いていくんですが、この段階では「仮の答え」でかまいません。

なぜなら答えに対し「なぜ?」と答えていくことで問題を掘り下げて考えることができるからです。

そして掘り下げて考えていくことで真因はいくつも出てくるからです。

また、掘り下げて考えていくことでその答えの精度も上がってくるからなんですね。

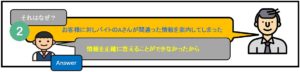

Why?(なぜ?)⇒お客様に対しバイトのAさんが間違った情報を案内してしまった

Answer(答え)は?⇒情報に対し正確に答えることができなかったから

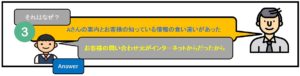

Why?(なぜ?)⇒Aさんの案内とお客様の知っている情報の食い違いがあった

Answer(答え)は?⇒お客様の問い合わせ元がインターネットからだったから

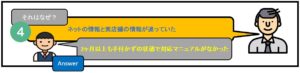

Why?(なぜ?)⇒ネットの情報と実店舗の情報が違っていた

Answer(答え)は?⇒2ヶ月以上も手付かずの状態で対応マニュアルがなかった

Why?(なぜ?)⇒ホームページの情報が更新されていなかった

Answer(答え)は?⇒誰もホームページについて詳しい人がいなかった

Why?(なぜ?)⇒ホームページ業者の変更を行っていた

Answer(答え)は?⇒料金が高く費用対効果も低いため

こんな感じで書いていきます。

ステップ⑨書いた答えに対する検討

ここでWhy?(なぜ?)に対しAnswer(答え)についてどのようにしていくのか検討をしていきます。

Answerの検討

Webからの問い合わせに対応するために早急に情報更新ができる環境整備をする

スタッフが対応できるようにマニュアルを作成する

Answer(答え)を書くことができたら、その答えから検討案を出していきます。

そして対処法はどのようにしていくのか考えていきます。

検証していくポイントは後から解説していきますが、現実的に「できること」・「できないこと」などあると思います。

その中には力量を超えたもの、理想とするもの、とかあると思うんですが、それは問題解決をしていく上で現実的ではありません。

自分ができないことを書いても「どうすればいいのか?」という新たな問題が増えてしまうためです。

それではテーマに対して解決策を探しているのに「新しい問題を発生させてしまう」ということになってしまいます。

自分たちの力量を超えたものを書いてしまうと問題として大きな壁が目の前に立ちふさがることになり、解決が困難なものとなっていき、

やがてその問題に対し放棄してしまうことにつながってくるかもしれない。

これでは自分で自分の首を絞めてしまうようなものです。

なので自分達で対処できる可能なことなのか、不可能なことなのかをはっきりさせて書いたほうがいいでしょう。

ここまでできたら、後は「その後どうするのか」という段階※

- ⑩評価に対し行動してみる

- ⑪行動した効果の確認

- ⑫結果から次の一手を考える

といった感じで、行動を繰り返し精度を上げて問題を解決できるようにしていきます。

手順としてはこんな感じで進めていくといいですね。

なぜなぜ分析を使うときのポイント!

なぜなぜ分析はやみくもに「なぜ?なぜ?」と自問自答していてもうまくいくとは限りません。

なぜならあるポイントに絞って問いかけていかないと真の問題解決には至りません。

そこでうまくなぜなぜ分析を使っていくポイント9つを書きました。。

少し難しいことを書いていますがさっと読み流してもらうだけで結構です。

どういうことかというと、

「読むだけでは自分自身に置き換えて考えることはできても実際にやってみると違う結果をもたらしてしまう可能性」があるからです。

なので「なぜなぜ分析」を自分のものにするには実際に体験してみると僕に言っていることがわかると思います。

知るのとやるのでは180度違いますから。

ではこれから話をしていくのは、僕がなぜなぜ分析を行った経験からポイントを絞り、話をしてみることにします。

■ポイント①■

前提を疑ってみること!

問題の表面的な部分ばかり気にしてしまうとその場はしのげても根本的な解決につながっていくことはできません。

これは歯痛と同じで痛みの元となる虫歯の治療をしていかなくては痛みを取り除くことはできません。

「歯が痛い」という痛みだけにフォーカスをしてしまうと痛み止めがほしいという欲求になってしまい

痛み止めがなくなると、また痛み止めを求めてしまうようになります。

解決しようとする根本が解決できないことには何度でも「歯が痛い」という問題を繰り返してしまいます。

こうならないためにも問題に対し再発防止をするためには対策を立てていくことが重要になっていきます。

なので問題を解決するには正確な情報をつかみ「なぜこうなってしまったのかという前提」を

はっきりさせておくことが大切です。

■ポイント②■

問題を明確にしていくこと!

前提がわかればその本質から問題を明確にすることができます。

たとえば「メールの返信が遅くなってしまう」という問題を解決したいと思ったら

「なぜ○○できないのか?」という問いかけにすることができます。

さらに問いかけていくと「○○かもしれない」「だから○○だ」といった感じで

問題を明確にすることでその問題について深く考えることができるようになるので

内容が脱線しなくてもいいようになっていきます。

■ポイント③■

分析結果は事実にフォーカスする!

分析することができたら「内容は事実に基づいたものになっているのか」チェックする必要が出てきます。

なぜなら事実に沿って書くことで問題が明確になっていくからです。

仮に事実とは違うものを書いてしまうと「なぜ?」と分析をしているうちに間違った方向へと向かってしまうかもしれません。

このようなことがないようにするには確実に事実に沿う分析結果から評価を行っていくようにしましょう。

■ポイント④■

問題と事実は鎖のようにつなげて考えること!

分析する上で大切なことは、問題が起きている現象を鎖のようにつなげて考えていくことが大切です。

事実に対し問題は点と点がつながりひとつの線のように相互関係にあり、問題に直結するような事実が発見できるかもしれません。

なので鎖のようにつなげて考えていくことが大切です。

■ポイント⑤■

問題はできるだけ客観的見るようにする!

自問自答を繰り返し考えていくといつの間にか自分の思考に偏りがちな分析結果になりがちです。

これは分析するときの精神状態や感情的な部分で偏ってしまうことが原因です。

これを防ぐには客観的に捉えることが大切です。

そのためには「日を空けて考える」・「誰かに見てもらう」などできる範囲で対処し問題を客観的に見れるようにしていきます。

■ポイント⑥■

自分の力量や範疇を超えて答えないこと!

分析をしていくとつい「自分の理想に目がいきがちになってしまい現実を超えてしまうような答えを書いてしまう」ことがあります。

がんばって書いてみたものの、後から振り返ると、「やっぱこれはだめじゃん」ってことになる場合があります。

これも防ぐ方法があります。「自分のできること」・「やれること」を自問自答しながら「なぜ?」に対する答えを書くようにします。

■ポイント⑦■

仮説を立てながらやっていく!

一度書いたからといってそれが必ずしもうまくいくとは限りません。

なぜなら一発でうまくいくようなことはほとんどないからです。

なので「なぜ?」に対し「アンサー(答え)」を書いたとしても「こうなる可能性もあるよな」といった感じで仮説を立て

頭の中から考えうる要素を考慮しながら書いてみるのがいいですね。

■ポイント⑧■

検証を繰り返すことで真の問題解決につながっていく!

仮説に基づいた検証を繰り返し行うことでなぜに対する答えは見つかっていきます。

これは仮説を立てながらあらゆる可能性を検討しながら検証することで自分だけの答えが見つかるようになってくるからです。

■ポイント⑨■

自分の感情で問題を振り回さないこと!

問題について考えているとつい、自分の感情が入ってしまい話が複雑になることがあります。

確かに感情が入ることもありますが、問題は自分だけのテーマではないはずです。

その問題の中には、人との兼ね合いから生まれたものや時間、システム上のことであったり、さまざまな要因が重なり問題が生じているはずです。

まずは問題となるリソースの棚卸しをして客観的に捉えていく。

客観的に捉えることができると問題に対しロジカルに説明ができるようになります。

これができると自分の感情に振り回されずに問題を解決していくためのきっかけとなり、手段となっていくと思います。

なので自分の感情はいったん置いておいてリソースの棚卸し、そこから客観的に判断できるようにしていきましょう。

なぜなぜ分析はどんなときに使える?

ところでなぜなぜ分析はどんなときに使えるのかというと、結論から言うと活用方法は多岐にわたります。

つまり!何でも使えます!

(メリット、デメリットはあるんですが、、、、)

この記事を読んでいる人は少なからずビジネスに対し真摯向き合っている人だと思うんですよね。

なのでどんなときに使うことができるのか2つのパターンで説明を入れていきましょう。

その①組織で活用する場合

組織での活用場面は「システム上の問題」や「オペレーションの問題」「人的ミス」など

経営リソースから問題が生じた場合に活用することができます。

- システム上で問題が起きてしまった時

- オペレーションに不具合が出てしまった時

- 人的操作ミスを起こしてしまった時

システム上で問題が起きてしまった時

業務フローに問題がある場合それに対し原因を発見するときに使うことができます。

オペレーションに不具合が出てしまった時

仕事の導線上に問題が生じてしまったときやマニュアルに補足する部分があった場合マニュアルに支障を起こしてしまうことがあります。

そんなときの問題発見に使うことができます。

人的操作ミスを起こしてしまった時

ヒューマンエラーは必ず起きてしまうものです。

起きてしまったものはしょうがないですが、同じ失敗を起こさないためにも原因を発見し次に活かせるように対処するときに使うことができます。

こんな場面で使うことができます。

その②個人レベルで活用する場合

個人レベルでは「なぜ?」と問い続けることで考えていくことが習慣化し思考能力が向上します。

また問題に対し危機管理能力が身につくようになってきます。

これは「管理者になっていく前の段階で身に着けておきたい習慣」ではないかと思います。

- 疑問に感じた時

- 現状を変えたい時

- 好奇心が沸いた時

問題に対し「自分が疑問に思っていることから解決策を見出していきたい」と思っているときに、

自問自答することでその解決方法がわかってくるようになります。

(背中を押してもらうことも必要なんだけど、答えは常に自分の中にあるのだッ!)

つまり、個人での使い方は「考え方によってどの場面でも使える」ってことですね!

なぜなぜ分析の落とし穴!

なぜなぜ分析を使うときに注意してほしいことがあります。

それは自問自答を繰り返してしまうとネガティブに考えてしまいがちになってしまうことです。

そしてひどい場合、自己否定に陥ってしまう可能性があります。

自己否定に陥ってしまう事例

オーダーミスをしてしまい料理提供が遅れてクレームにつながった。

答え⇒メニュー名を決めておけばよかった

答え⇒ちゃんと確認しておけばよかった

答え⇒料理説明やレシピ化できていなくてスタッフに落とし込みができていなかった

答え⇒調理法をあまり知らないから

答え⇒もっと勉強しなくちゃと、いつも思っているが後回しになってしまっている

あくまで例ですが、(多少僕の実体験を含みます笑)こんな感じで、まじめな人ほど深く考えすぎてしまうため、

分析結果から自己否定につながるような思考になってしまい「最終的に泣いてしまう」なんてこともあります。

確かに自己分析は大切ですがやりすぎは禁物です!

自分自身が何とか変えようと努力しているのに本人が悪くなってしまっては元も子もありません。

そして「解決策を見出せないままな終わってしまい、問題を放置してしまう」ようになっていくかもしれません。

これは「なぜなぜ分析」の失敗例だといえます。

また、組織で活用する場面においても問題が重大で原因究明を急いでいる場合、個人攻撃になってしまう可能性があります。

個人攻撃になってしまう可能性のある事例

取引先に納品物を間違えて納品してしまった

答え⇒伝票にはB社と書いてあったので

答え⇒はい。しかし私はB社と認識してしまったからで。。

答え⇒はい。確かに僕の確認不足でした

答え⇒うう。。。

答え⇒はい。。。まことに申し訳ございません

ダメ上司。。。笑

というように、「なぜなぜ分析」にはこんな落とし穴があるので、少しばかり注意が必要になってきます。

(少し極端かもしれませんが。。。)

アラを探すよりも「もっと他にやることあるんじゃないの?」って思います。

「え!?じゃあ、、、なぜなぜ分析って使わないほうがいいじゃん」と思うかもしれません。

しかし大切なのは「問題に対し、どう向き合い次に活かしていくのか?」ということ。

この意識がないとなぜなぜ分析を活用することができません。

なぜなら。。。

なぜなぜ分析の本当の活用方法は?

なぜなぜ分析は問題に対し課題を見つけ改善していくフレームワークなので結果的に改善につながるのなら

そんなに自己否定になってしまわなくても結構です。

問題を解決していくには、何かしらの過程や工程は必ず出てきます。

最良の結果に向かうためにはね!

その中の過程で問題が起きてしまったことに対し「あーだ、こーだ」といっても何も解決に進んでいきません。

大切なのは前に進む工程です!

そして問題が起きてしまったことに対し、「次は気をつけようね」といった感じで自らを、お互いを、フォローしあえばいいんです。

たとえばこんな時です。

時間をかけてじっくりと考えていけば何とかなるものです。

そうやって人は成長していくんですから。

(前向きにね!)

失敗した経験から人は何とかしようとするものです。

その中から何とかしようとチームとして結束力が身についてくるものだと思っています。

そして一丸となり連帯感が生まれるようになればしめたものです。

それがなぜなぜ分析の本当の使い方だと思います。

だから、たとえ自己否定になったとしても結果がいつか導かれるのならいいと思っています。

なので、落とし穴に自ら落ちてしまわないためにも「結果よければすべてよし!」といった心の余裕は持っておきたいところですよね。^^

何事も前向きにね!

これ大事ですよ!

僕の場合は起こしてしまった問題は一旦、自分の中では起きていない事実と捉え←(なかったことにするなッ!笑)

「う~ん。。こんなこともあったな~どうしようかな~」って考えて解決策をじっくり考えるタイプです。

だってあわててもしょうがない時だってありますから。

なぜなぜ分析を成功させるポイント3つ

もう少し考えてみると「なぜなぜ分析」を行ううえで、成功させるポイントが3つあります。

それは視点をずらして考えてみることです。

その1視点を組織・リソース・仕組み・システムに向ける

「なぜ?」の視点を組織・リソース・仕組み・システムに向けることで問題に対しチームで共有することができます

その2視点を意識から行動に向ける

「なぜ?」の問いを行動に向けることで、人の意識から離すことができます。

つまり個人攻撃を防ぐためです。

たとえば、Aさんが問題を起こしてしまった場合なら、「なぜAさんは問題を起こしたのか?」とすると、

視点はAさんに意識が向いてしまいますが、「何がAさんに問題を起こさせたのか?」にすると、

視点を仕組みやシステムに向けることができます。

ポイントは、「なぜ、そうなってしまったのか?」という結果ではなく、何が原因で「そうさせたのか?」という

理由を探してみるのもいいですね。

その3「主語」を変えて視点を「私達」にする

「なぜ?」の問いの主語を、「個人」から「私達は」に変えるのもいいですよ。

Aさんが問題を起こしてしまった場合なら、「なぜAさんは問題を起こしたのか?」とすると、視点はAさんに意識が向いてしまいます。

しかし、「なぜ私たちはAさんに問題を起こさせてしまったのか?」にすると、視点を組織やリソース・仕組みやシステムに向けることができますよね。

これが「なぜなぜ分析」の成功のポイントで落とし穴に落ちないための有効な考え方ではないかと思います。

まとめ

なんとなくわかった?

ここでもう一度まとめてみますね。

はじめになぜなぜ分析についてお話をしました。

そしてなぜなぜ分析の使う手順では使う前の準備と使い方を解説してきました。

ポイントと活用できる場面についてもお話をしてきましたね。

また使いどころやメリットデメリットなどもお話をしてきました。

このように使いどころと考え方によっては左右していきますが、うまく活用できれば原因究明することができるし

問題解決に向かっていく道しるべとなるはずです。

もしも!今、あなたが問題に対し、どう向き合っていけばいいのか悩んでいたのなら「なぜなぜ分析」はきっと役に立つと思います^^

ぜひ活用してみてください。

では今回はこんな感じです。

では~

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます