どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

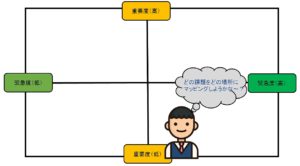

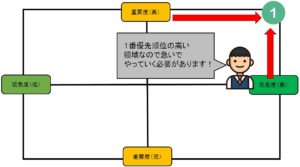

今回は「緊急度/重要度マトリクス」についてお話しをしていきます。

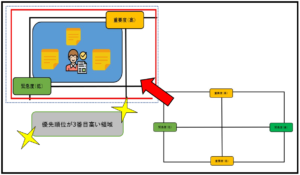

このフレームワークは出てきた問題から課題に対する取り組みについて優先順位の決定を行うことができるフレームワークで

物事の優先順位を「緊急度」「重要度」という2つの側面から整理することで取り組むべき内容の検討から選定まで行えます。

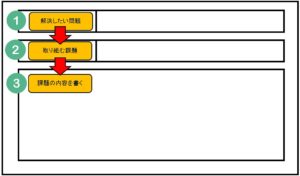

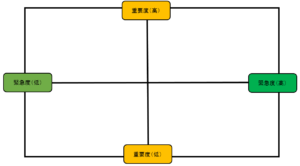

画像で説明すると。。。

するといつの間にか優先順位が決まってくるッというスゴイヤツです!(笑)

ざっくりいうと、出てきた問題に対し課題に取り組もうとしたときに、「どのような順番で取り組めばいいのか」という

行動を決めてくれるフレームワークなんですね!

画像だけではよくわからないと思いますので、これから解説をしていきますッ!

この記事を読む前に以下の記事をチェックしてみてください。

以下の記事を読んでもらうとわかりますが、問題の特定から課題設定の方法まで記した内容のものを書いています。

課題を設定しないとこの「緊急度/重要度マトリクス」は使うことはできないからです。

As is/To beの具体的な使い方~理想を掲げ問題を見える化にしギャップを埋める方法~問題を発見するフレームワーク

【思考整理】幅広い分野に使える6W2Hの使い方と書き方問題を整理するフレームワーク

【図解】何がわかるの?なぜなぜ分析の使い方とポイントを徹底解説!問題を掘り下げるために使うフレームワーク

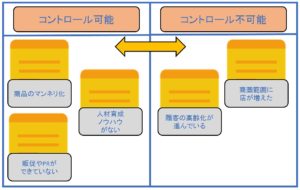

等身大を知ることで問題解決が出来るフレームワーク【コントロール可能・不可能】の使い方解決策を検討することができるフレームワーク

問題の本質を特定するロジックツリーの使い方とポイントを解説しました。問題の概念を整理するために使えるフレームワーク

問題解決を加速させる【課題設定シートの使い方と書き方】具体的な課題を設定するフレームワーク

たくさんありますけど頑張って読んでみてください。

読んだ先に必ず得るものはあると思います。

ということで。。。。

目次

この記事を読むとわかること

- 緊急度/重要度マトリクスって何?がわかるようになる

- 使いどころがわかるようになる

- 活用できる人について書いてある

- 自分に置き換えて考えることができる

- 緊急度/重要度マトリクスを活用するポイントがわかる!

この記事は画像を多用しています。

画像の全てはクリックすると拡大してみることができます。

こんな感じでこの記事を読めばわかるようになります。

どんなときに使うといいの?

- 課題は見えてるけど何から手をつけていけばいいのかわからない時

- 課題に対し向かうべき方向がわからない場合

- 問題に対し前に進むことに躊躇してしまう時

- 最短で結果を出したいとき

- 時間管理に活用することができる

こんな時に「緊急度/重要度マトリクス」は役立つのではないかと思います。

こんな人に「緊急度/重要度マトリクス」はオススメです!

■経営者

自社の方向性や方針を設計し優先順位を決定する場合に活用できます。

自社の方向性や方針を設計し優先順位を決定する場合に活用できます。

オススメ度

★★★★☆

■管理者

現場の問題解決する場合に活用することができます。

現場の問題解決する場合に活用することができます。

オススメ度

★★★★★

■役職者

行動指針を決定するときの優先順位を決めるときに活用できます。

行動指針を決定するときの優先順位を決めるときに活用できます。

オススメ度

★★★★★

■社会経験の少ない社会人?※

課題について認知し理解していると使えるようになります。※

課題について認知し理解していると使えるようになります。※

オススメ度

★★★☆☆

※社会経験が少ないと理解できる内容が少ないことから活用は難しいかもしれません。

しかし、管理職や教育者が正しく指導をすることで社会経験が少ない人でも使えるようになります。

ということで「経営者」から「社会経験の少ない」人まで活用することができるんですね!

「緊急度/重要度マトリクス」の使い方

- 使う前に各要素の説明をするよ

- 手順1:問題をあぶりだす

- 手順2:問題に関連した課題を準備する

- 手順3:課題を決定する

- 手順4:課題をマトリクス上にマッピングする

- 手順5:マッピングしたものから優先順位を決定する

使う前に各要素の説明をするよ

ここで「重要度」と「緊急度」の概念について説明をしておきましょう。

言葉の違いからして意味が変わってくるのは当然ですし、履き違えてしまうと、うまく活用することができないかもしれません。

(なので念のため書きました。)

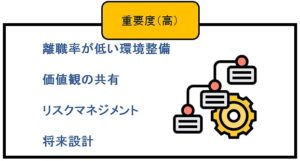

■重要度について■

「重要度」とは何か?「問題の本質や根本的な内容に関わるモノなのか」を判断していく要素です。

重要度(高)

重要度が高いとは、事業に関わるものや、身の回りの事を示し、これを軽く見てしまうと長期的に影響が出てきてしまう事を指します。

例)

- 離職しない環境整備

- 価値観の共有

- リスクマネジメント

- 将来設計

など

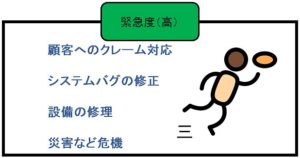

■緊急度について■

緊急度とは問題に対し重大で早急に対応するべき問題なのか判断していく要素です。

緊急度が高いとは、期限が差し迫っているものや放置してしまうと、やがて「問題が大きくなっていく可能性のもの」を指します。

例)

- 顧客へのクレーム対応

- システムバグの修正

- 設備の修理

- 災害など危機

など

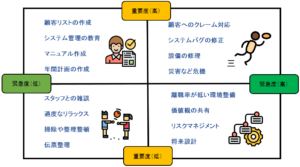

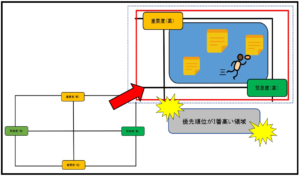

では、この2つの要素を組み合わせたものを分析してみましょう

マトリクスを使うと以下のように分類されるようになります。

■重要度から見た要素■

この場合は問題に対し取り組むべき課題の優先順位が一番高いものになっているはずです。今すぐにやるべき要素です。

例)

- 顧客へのクレーム対応

- システムバグの修正

- 設備の修理

- 災害など危機

など

■緊急度から見た要素■

緊急度が高くて重要度が低いものってどんな課題でしょうか?この場合はすぐに成果の出せる課題だと思います。しかしながら緊急性を要するものなので早めに手を打つべき領域です。

例)

- 伝票整理

- 掃除や整理整頓

- システムの修正

など

「緊急度」と「重要度」を分けるみると、本当にやるべきことは「今は何か?」ということを把握することができます。

つまり取り組むべき内容を各要素の組み合わせから答えが出せるようになります。

マトリクスを作成することでやるべきことを導き出すことができ、優先順位がはっきりと出てくることがわかるようになります。

もしも、山積みになっている問題があれば効率よく取り組みことができるようになります。

ここまでが「緊急度/重要度」の各要素についての説明です。

こんな感じですが、ちゃんとついてきてますか?

各要素について詳しいことは読み進めていけば「なんとな~く」ですが理解できるように書いてあります。

(たぶん。。。失笑)

そしてあなた自身に置き換えて考えてみると理解が深まると思います。

なのでそのまま読み進めてみてください。

では使い方の手順を見ていきましょう。

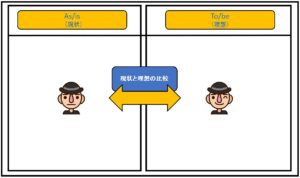

手順1:問題をあぶりだす

ちなみに。。。 そもそも問題とは何か? まず何をもって問題なのかその定義について抑えておきましょう。 たとえば「売り上げを月に50万円UPさせたい」という目標があったなら現状の売り上げが月に10万円だとすればそこには 「40万円」不足しているというギャップが存在します。 また「従業員を1年後にはポジションをこなせるように教育する」という目標があり、現状では 「目標とするポジションがこなせていない」これもまた「目標とするものが達成されていない」という ギャップが存在します。 つまり目指すべき理想と現状が一致していないということが「問題」ということになります。

引用元飲食店の問題や課題を発見するビジネスフレームワーク8選より

問題とは理想から現状を引いたギャップが問題です。

このように問題をあぶりだす準備をするにはAsisTobeというフレームワークを使うと問題を発見しやすくなります。

また発見から問題を絞り込むにはロジックツリーを使うと問題の本質を特定しやすくなります

問題の本質を特定することができたら解決策を検討することができるフレームワーク「コントロール可能/不可能」を利用するといいでしょう。

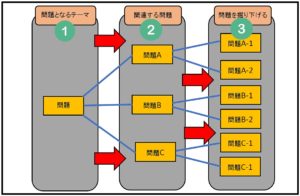

手順2:問題を解決するための課題を準備する

問題を特定することができたら解決方法につながる課題の設定を行います。

課題の設定を行うのは「課題設定シート」を活用すると具体的な取り組みがわかるようになります。

手順3:課題を決定する

(という感じになればOKです)

ここまで準備ができたら課題を決定していきます。

課題を決定するコツは目的に対する貢献度の高いものから着手したほうがいいですね。

なぜかというと貢献度の高いものから着手したほうが課題に対し展開が早くなるし、将来的なものも含めて

目的にすばやく向かうことができるからです。

なので貢献度の高いものから早めに手を打っておいたほうがいいですね。

ちなみに、理想は誰もが理解しているはずですが、実際には貢献度を無視して根拠なく低い課題に取り組んでしまう人も珍しくはありません。

昔からやっていると理由で貢献度の低い課題に時間と労力を費やしてしまい目的が達成されないケースも多くあるのではないでしょうか?

しかし目的を達成するには「何をやるのか」という選択をするのはもちろんですが、逆に「何をやらない」という選択も必要です。

貢献度から見ても高いものから着手するようにすると実はこれが目的を達成する「一番の薬」となり改善してくれる「近道」になってくるんです。

貢献度の見極めは大切ですが、その中から目的にあった課題に向かっていくことが大切です。

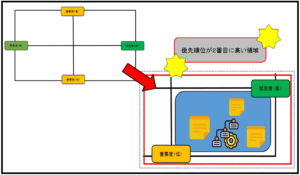

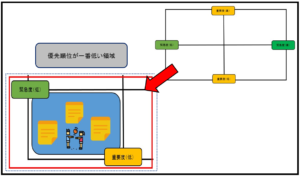

手順4:課題をマトリクス上にマッピングする

出した課題をマトリクス上にマッピングしていきます。

これについては、振り分けていくポイントを後ほど解説するのでこのまま読み進めてください。

手順5:マッピングしたものから優先順位が決定する

ここで先ほど説明した各要素の概念から見てみると優先順位が決定しているはずです。

こんな感じで「緊急度/重要度マトリクス」は使っていくんですね!

あとはどうやって行動に移していくのか考えればいいだけです。

行動していく基準としては①経営リソースや②6W2Hといった側面から検討してみると意外とはまりやすくなります。

①と②については後から解説を入れています。

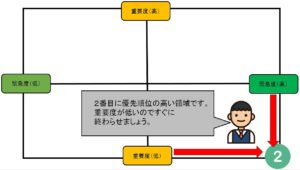

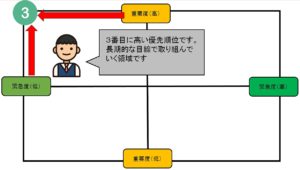

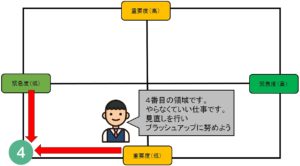

優先順位について

優先順位は基本的に緊急度と重要度の高いものから決定していきます。

その逆が一番低い優先順位です。

しかし後の2つは状況や目的に応じて変わっていきます。

それについてはこれから説明を入れていきます。

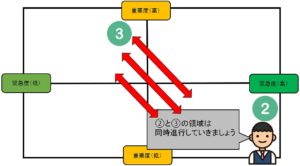

優先順位を決める時の例外

優先順位がどれも差し迫っている場合はおそらく②番と③番が混同してしまう可能性があると思います。

そんなときは同時進行で行うようにしましょう。

「えっ同時??」

そう思うかもしれませんが、そこから「何をやり何をやるべきではないか」ということがわかってくるからです。

なぜなら多くの課題は相互に関連しあっているからです。

関連するものには長期間にわたってやるべきもの、その逆のものってあります。

ですがやってみると、課題の中に関連するものは意外に多くて、長期間にわたってやるべき課題の中にはすぐできる課題の積み重ねがほとんどです。

もしかしたらすぐできる課題の中にも、長期間にわたってやるべきものが含まれているかもしれません。

これを繰り返し検討しながら精査することでいずれ課題の取り組みを成功させる秘訣につながっていくんですね。

前に進むわけですから。。。

こういう思考も大切です。

(大変だけど。。。)

どの要素にどの課題をマッピングすべきなのか?

ここで「どの要素にどの課題をマッピングすべきなのか?」という疑問について正解に導くポイントを書いています。

これは一言で言うと「今おかれている状況によって変わってくる」ということです。

これはどういうことかというと、目的や状況に応じて貢献度の「高さ」や「低さ」が関わっていきます。

どんな問題でも貢献度ってあると思います。

たとえば売り上げに関するものを例に挙げてみましょう。

例1:「サービス向上」

①売り上げをUPさせるために「サービスを向上」を目的とします。この場合は「スタッフ教育」が急務であり、重要な課題です。

売り上げに対する貢献度を高くするためには?⇒「サービス向上」するという目的⇒「スタッフ教育」が必要

例2:「DMを送る」

②売り上げをUPさせるために「顧客にDMを送る」を目的とします。この場合は「顧客リスト分析」が急務であり課題になっていきます

売り上げに対する貢献度を高くするためには?⇒「「顧客にDMを送る」という目的⇒「顧客リスト分析」or「顧客リスト作成」が必要

このように状況に応じてマッピングしていく場所や要素は変わってくるので、「一体何が将来的に必要な課題なのか?」

「貢献度の高い要素は何か?」見極めて考える必要があるということなんですね。

また優先順位を決定する際、基準作りも必要になってくるかもしれません。

基準作りには課題をメンバー間で共有した上で検討するようにしていきたいところです。

「緊急度/重要度マトリクス」を活用する6つのポイント!

マトリクス上にマッピングができたら「どのように活用するのか?」そのポイントを書いているので参考にされてみてください。

CHECK1

優先順位は貢献度の高いものから着手する

目的達成への貢献度の高い課題はどれか?

どうせなら早く成果が出せるようにしていきたいところです。

基本的には、目的や目標に対する貢献度が高い課題から着手するのが定石です。

たとえば、「売り上げを上げる」という取り組みに対し「新規顧客の取り込み」と「顧客リスト作成」

があったら、前者から着手するという具合です。

(そのためには「どうすればいいのか?」という課題も出てくるはずです。)

優先順位の組み立て方としては貢献度の高いものから着手するようにしていきます。

貢献度の高いものほど効果と成果が表れやすくなるからです。

そして目的達成への展開が速くなっていくことでしょう。

CHECK2

明確な方針を持って短期戦略と長期戦略の区別をする

何を優先すべきか、明確な方針を持たないと成果はあげられません。

その上で短期戦略と長期戦略の優先順位は異なると思います。

もしも優先順位に悩んでいる場合、まずは明確な方針をあげて取り組むことが大切です。

何事も「目標やゴールに向かうための手段」という方針というものがありますから。

方針が決まれば行動することができるようになります。

その際、「すぐにできそうな計画」(短期戦略)と

「スケジュールを立てないとできない計画」(長期戦略)を振り分けていくことで

より行動指針が明確になります。※

また緊急性や重要度の振り分けるときにも活用することができます。

長期戦略では3ヶ月、6ヶ月といった感じで効果が期待できるようなものを少しづつ進めるようにしてみてください。

それと同時進行で短期戦略も進めていくといいですね。

これがわからない場合は目の前にある仕事をを選ぶようするといいでしょう。

これは消去法的な考え方かもしれません。

しかしたった1つの目の前にある仕事に着手していくと次第に道は開けていくものです。

その中で短期戦略なのか長期戦略なのか振り分けを行うこともできるようになるし、新たな気付きとしてメモすることができるようになるし

そのメモの中から新しいアイデアが生まれることだってあるからです。

CHECK3

マトリクス全体を俯瞰することが大切

課題を取り巻く大きな問題は何か?その上で何をしていけばいいのか全体を見ながら精査し、行動に移していくことが大切になっていきます。

問題に対する課題はすべて相互に関連しあっています。

たとえば、「人手が足りないから売り上げに響く」⇒「売り上げに響くのは新しいアイデアが出せないから」

⇒「アイデアが出せないのは時間がないから」⇒「時間がないのは人手が足りないから」

といった具合に問題はすべて相互関係にあります。

なのでマトリクス全体から眺めてみるということも「他にできることはないのか?」ということを深く考えていく時に役立ちます。

マトリクス全体を見渡してモレはないかチェックする事でひとつの課題がまるで

フィルターのかけられた泥水が真水になっていくように問題が解決されるようになっていくのです。

CHECK4

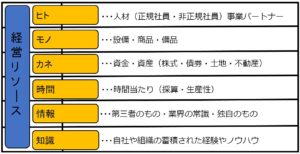

経営リソースから検討する

マッピングしたものの、それを行っていくパワーがないとそれを実行することは難しくなっていきます。

その際、考えるべきパワーとはなにか?それは経営リソースから検討していくといいでしょう。

経営リソースの中には「ヒト」「モノ」「カネ」「知識」「情報」「時間」といったマンパワーや設備面、

資金で解決できる資源もあるかと思います。

組織や社内で検討する場合、どのリソースを使っていけば「効果が出やすくなるのか?」ということを視野に入れ

マトリクス上から出てきた優先順位を決定し行動していきます。

経営リソースの一覧表

CHECK5

6W2Hを活用して具体的な取り組みを検討する

優先順位が決まれば後はどのようにして行動していくのか考えていきます。

行動していく切り口の目安として活躍するのが6W2Hです。

「誰が」「何を」「どのように」「いくらで?」といった切り口から検討できるようになるので行動に移しやすくなっていきます。

6W2Hについてはこちらの記事で解説を入れているので参考にされてみてください。

CHECK6

レバレッジが効くものはどれか考える

マッピングした要素の中で最小の労力とコストで最大の効果が得られそうなものはどれでしょうか?

つまりテコの原理です。少ない労力で最も強い力を引き出せるものはないか発見してみましょう。

発見するには重要度が低いのにやってしまっている課題はないか?

「やるべきこと」と「やらなくていい」という区別がはっきりとできているか?

そして短期的に効果が出るのも、長期的に効果を出せるものを認識していないと気が付くことはできません。

まとめ

とまぁ~こんな感じで書いてみました。

まとめると、、、

緊急度/重要度マトリクスは課題の優先順位を決定することができるということです。

時間は有限です。

限りある時間を有効活用するためにこのフレームワークを使うといらない仕事ストレスを溜めることなく

ちょっぴり仕事がはかどるようになるかもしれません。

目の前の課題が山積みで頭が混乱してしまう場合や最終的なゴールを達成できないという方は是非、課題の貢献度について考え、優先順位を設計してみてください。

今回はここまで~

次回は選択肢を数値化することができる「意思決定マトリクス」というフレームワークについてお話をしていきます。

ではッ!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます

よし!問題はわかった!

解決するために取り組むべき課題はこれだ!