どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

「コントロール可能・不可能」とは自分たちの努力しだいで解決できる問題と、

自分たちではどうすることもできない問題を分けて考えるためのフレームワークです。

結論から言うと、コントロールできるものだけコントロールしていくのが正解です。

だって、自分たちではコントロールできないものをコントロールしようとしたって無理ですし、

無駄な労力と時間だけが奪われてしまうかもしれないから。

仮に受験で試験に受かろうとしても、自分の苦手な問題が出されたら?勉強した問題が出なかったら?

また、こんなこともあるかもしれません。

当日に急病になってしまったら?バスが止まったら?

不安になってしまうこともあるかもしれません。

これって自分ではコントロールできないです。

(考えてもしょうがないときはありますけどね!)

自分がコントロールできるものといえば、苦手を克服する、できる範囲をしっかりと復習しておく、試験日が近づいたら体調を整える、

前日は早く寝る、精神を整えておく、電車が止まった時の移動手段を考えておくなどです。

それらに力を注ぐしかできません。

(「備えあれば憂いなし」ということですね)

また、ビジネスの場合でも社会的な動きに左右されたり、経済状況に支配されてしまう要因が絡んでいるとコントロールって難しいですよね。

また取引先や業界ルールによって縛られてしまうことでコントロールが効かないこともあるかと思います。

たとえば「大手が参入してきて自社の商品の需要が減った」⇒「大手が参入してきた」

このように、自分ではコントロールできないものは「コントロール不可能」ですよね。

一方で、組織内などの内部的な要因や自分が持っている知識や技術を生かしてコントロールができるものもあったりします。

たとえば「商品がマンネリ化してきて飽きられてきた」⇒「自分たちで変えることが出来るもの」

これは「コントロール可能」ですよね。

このように日常であれ、ビジネスであれ「コントロール可能・不可能」は存在します。

その中で問題に対し「何を自分たちでコントロールできるのか」それを見つけることができれば問題解決の近道につながります。

コントロールできない問題は無視していいというわけではありませんが、どうやっても変えることが出来ないものをいくら議論しても

時間がいくつあっても足らないからです。

問題に対し、解決できる要素の規模や時間は大きく変わっていくと思いますが、問題を2つに分類することで

思考整理に役立ちますし、時間を短縮することが出来ます。

また、空いた時間を有効に使うことが出来ます。

今は時代の流れとビジネスの展開も速いですから。

でもその流れに身をゆだねることなんで普通はできません。

(人には限界がある!)

なので出来る事、出来ない事をはっきりさせる必要がある時代なんですね。

(自分たちにとって何がいいのかわからないし、情報があふれてるし、選ぶのも大変です。。。)

ということで。問題を議論し解決する手段としてこれから紹介する「コントロール可能・不可能」という

ビジネスフレームワークを活用してみてください。

(きっと今の自分から何が出来、何が出来ないのかわかるようになりますから!)

この記事を読めばわかること

- コントロール可能・不可能というフレームワークの使い方がわかります

- 日常でも使えます。

- 問題解決の糸口が見つかる

- 何を使えば問題解決できるのかわかるようになります。

- 手順通りやっていく使えるようになります。

- 等身大を発見することができます。

- 取捨選択ができるようになります。

- 今後、余計な仕事をしなくてもすみます。

ということできっと思考の整理が出来るようになります。

その上で問題解決ができれば、きっと時短につながりビジネスの展開も速くなってくるはずです。

どんなときに活用出来る?

- 会議で具体的な解決策の模索をする時に使える

- 自分たちで変えることが出来るものを知ることが出来ます

- その逆もわかります。

- 組織で使えます。

- 個人でも使えます。

つまり、等身大の自分たちから今出来る最善の解決策を見つけることが出来るようになります。

ということで、前置きが少し長くなりましたが、使い方を見ていきましょう。

コントロール可能・不可能の使い方

では使い方を説明していきます。

まず大まかな流れとしてはこんな感じです。

- 事前準備

- 問題を書き出す

- 問題を2つに分類する

- 内容を深く掘り下げて考えてみる

- 影響度を考えてみる

このような流れで進めていきます。

ある程度のイメージから話を進めていきますので、自身に置き換えて考えてみると「コントロール可能・不可能」の使い方は理解できると思います。

また、基本的にチームで行っているということを前提に話を進めていきます。

基本的には、チームで行うようにしていくと、自分では見つけることが出来なかった問題、解決策を見つけることが出来ようになります。

チームだと出てきた様々な意見から問題を2つに分類することもできます。

そこから内容を深く掘り下げていくこともできるし、さらに問題に対する影響度から重要度、緊急性がわかるようになり、

優先順位の組み立ても検討しやすくなっていきます。

①事前準備

大きめの紙やホワイトボードがあれば準備します。

付箋やマグネットなどあれば準備します。

書いた内容の移動が簡単になるからですね!

ここまでの事前準備が出来ると、あとはデスクに座りじっくりと問題を書き出すために考える時間が必要になっていきます。

■準備するものをまとめると■

- 大きめの紙

- ホワイトボード

- 付箋

- マグネット

- 考える時間

②問題を書き出す

肝心の問題の出し方ですが、このブログでは問題のあぶりだしを行うことが出来るフレームワークをいくつか紹介しています。

■As is / To be■

このフレームワークでは理想から現状を引くとギャップがわかりギャップから「何をすべきなのか?」という問題がわかります。

もし、あなたの事業がどこに問題があり、どういうふうに改善活動に取り組みたいと考えているのなら

ぜひ「As is / To be」でチェックしてみてください。

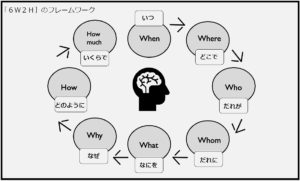

■6W2H■

このフレームワークは問題を整理するときに使えます。

具体的に「誰が」「何を」「どのように」といった8つの視点から問題を捉えることができるようになります。

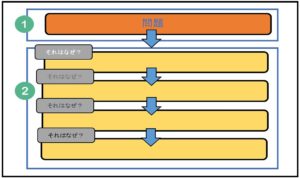

■なぜなぜ分析■

問題に対し、「なぜ?」と繰り返し問いかけることで原因を明らかにしていくフレームワークです。

原因が明らかになればその問題に対し自分たちはコントロール可能か不可能か判断することができます。

こちらのフレームワークもぜひチェックしてみてくださいね。

とりあえずですが、この3つのどれかを使い問題をあぶりだしてみてください。

そしてこの3つのフレームワークをうまく使い、思い浮かぶ問題や普段感じている悩みや困ったことを

付箋に書き出してみると後で整理整頓しやすくなっていきます。

■問題を書き出す方法■

- As is / To be

- 6W2H

- なぜなぜ分析

このように問題を書いていきましょう。

この段階では問題はできるだけ思いつくまま書いておきましょう。

後で整理すればいいので。

また多く出せば問題に対し、なんらかの関連性が生まれてくる場合もあります。

その中からまとめて解決していく糸口が見つかる可能性があるかもしれないので。

大切なことは量を出してみること!

これが問題を解決していくための基本です。

量を出していくには掘り下げて考えなくてはいけません。

それについては後ほど話をしていきますのでそのまま進めてください。

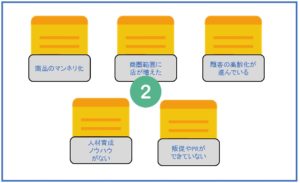

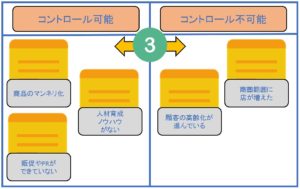

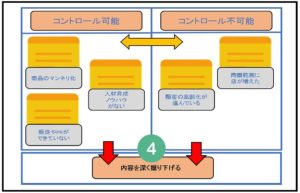

③問題を2つに分類する

問題を書けたら「コントロール可能・不可能」の2つに分類します。

ここがしっかり精査できていないと後手に回ってしまう可能性が出てきます。

なぜかというと、実際にコントロール可能な問題だったとしても深く掘り下げて考えてみると「やっぱりだめだった」

なんてこともあるかもしれません。

なのでコントロール可能なところでは確実に自分たちでコントロールで出来うる要素を書き出していきましょう。

当然のことながら逆の場合もありますし。

また、様々な影響面※なども考慮して整理することもあるかもしれません。

その場合は、後ほど整理すればいいのでまずは2つに分類してみましょう。

■まとめると■

書き出したものをいずれかに振り分ける

- コントロール可能

- コントロール不可能

- 整理は後からでもできる!

このような流れでコントロール可能・不可能を使っていきます。

④内容を深く掘り下げる

分類が出来たらチーム内で対話を繰り返しながら深く掘り下げていきます。

また、深く掘り下げていく対象は自分たちの持っているリソース(経営資源)から判断していきます。

そもそも可能・不可能に対する分類は正しいのか?

ある人にとっては不可能に感じても、ある人にとっては可能かもしれません。

そこは対話を通じ分類を正しいものにしていく必要があります。

しっかり対話をし精査することで問題に対し堂々巡りをしなくてすみます。

可能に分類した問題で特に気になるものは何か?

- 重要度の高いものはどれなのか?

- 緊急度の高いものはどれなのか?

- 優先順位の高いものはどれか?

この3つを気にしてみるといいですね。

なぜかというと、この3つを気にしていくと問題解決していく展開が早くなっていきます。

ビジネスの解決は一番弱いところ改善することで土台の基盤がしっかりとした基盤となし、徐々に差が出てくる場合があります。

問題に対し最も脆弱な場所。この改善すべき場所がうまく設定されていないとゴールや目的が明確にならないことから、

自分たちは何処の場所に向かっていけばいいのかわかりません。

脆弱な場所が解消されないと常に問題に悩んでしまうことになるでしょう?。

■まとめると■

もっとも弱い部分を改善するために以下の3つから検討する

- 重要度の高いものはどれなのか?

- 緊急度の高いものはどれなのか?

- 優先順位の高いものはどれか?

解決していくにはどんな方法を使っていけばいいのか?

人材、設備、資金、知識、情報など自分たちが持っているリソース(経営資源)からどんな方法を使っていけばいいのか判断していきます。

判断材料としては6W2Hというフレームワークを使えば糸口が見つかりやすくなります。

コントロール不可能でも自分たちで打開できるものはないか?

人材とあるように人は財産です。

人によっては過去の体験からの経験や知識を持っている人もいます。チーム内で対話をすることで得た情報の中から

今自分たちで出来ることはないか打開策を見つけることができます。

「三人寄れば文殊の知恵」とあるように、チーム内の意見から出てきた人の知識、経験談も加味しながら進めていくと

これまでの認識を超えるような発想が生まれてくるかもしれません。

認識を超えるような発想が生まれると、問題に対し多角的に見ることもできるようになりますし、可能性も生まれてきます。

その中から自分たちでも打開できる可能性を持ったものを生み出し、問題解決ができる手段を見つけていきましょう。

■まとめると■

- そもそも可能・不可能に対する分類は正しいのか?

- 可能に分類した問題で特に気になるものは何か?

- 解決していくにはどんな方法を使っていけばいいのか?

- コントロール不可能でも自分たちで打開できるものはないか?

こんな感じで、いろんなことを考えながら「アイデアを出し」進めていくといいですね!

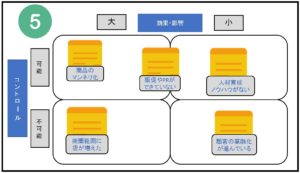

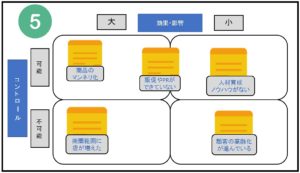

⑤影響度を考えてみる

アイデアを出していくにつれて効果が高そうなものと低そうなもの、問題に対し影響度があるもの、そうでないもの

こういったものを考えるようになっていきます。

その影響度を考えていくには画像のようなマトリクスを使い検討してみるといいかと思います。

これを検討することによって具体的に何をすべきか見えてくるようになり優先順位も決めやすくなってきます。

深く掘り下げるための問いかけ

考えていく上で思考を研ぎ澄ませていかなくては深く掘り下げて考えることはできません。

そこで思考を加速する問いかけを考えてみたので参考にされてみてください。

自分たちは今、何を考えるべきだろうか?

「それはコントロールできる問題なのか?できない問題なのか?そして今、何を考えるべきか?」を考えてみてください。

これは優先順位と緊急度を明確にするために考えていきます。

これをうまく整理するには、上の画像にあるマトリクスを活用すると、何を考えていけばいいのかわかるようになります。

(これについても分類しなくてはいけないんですが。。。笑)

念のため

コントロール不可能な主な要因は?

そもそも問題となっている不可能な要因について十分に認識しているかどうか

それに対し何が出来て何が出来ないかわかりません。

要因を探っていくと何かのきっかけでコントロール不可能な面がわかるようになっていきます。

これは問題解決の展開を速くしていくために考えていきます。

コントロール不可能な問題は他社はどうやって解決している?

業界によってはコントロール不可能な問題は「いろんな場所や時間」を選ばずに存在しているかもしれません。

一方でそれを解決できている他社も存在します。

他社は、どのような方法を使い問題解決しているのか調べてみましょう。

そのためには自分たちで顧客体験をし、どのように問題を解決しているのかということを

自分たちの肌で感じ取るということも大切なことだと思います。

他社から学ぶことも多くあると思います。

他社にはできて自分たちにはできないこと、また逆の場合もあります。

その中から自分たちでコントロール可能か不可能か検討してみるのもいいかもしれません。

これは現状の自分たちを知るきっかけにもなり、等身大で物事を考えることができるようになります。

コントロール可能な問題解決方法は?

問題を深く掘り下げていくとコントロール可能な解決方法が見つかってきます。

そのためには自分たちの持っているリソース(経営資源)を把握し、そこから問題解決していくための糸口が見つけていきます。

経営資源は人材、設備、資金、知識、情報などのことです。

人の側面だと、誰にその問題を任せて解決していくのか設定することができます。

設備だと既存のもので間に合うかもしれません。

また知識を活かしていけばもっとうまく問題解決ができるようになるかもしれません。

それぞれのリソースから可能性を探し出してみましょう。

コントロール可能・不可能をうまく使うポイント!

コントロール可能・不可能をうまく使うコツとしては、チーム内で問題を吟味しながら対話によって取捨選択していきます。

ここでチェックすべきポイントを3つほどですが、まとめてみました。

参考にしてみてください。

■ポイント①■

コントロール可能か不可能か境界線がはっきりしている

境界線がはっきりしていないと問題解決に対し具体的な案を出すことはできません。

対話だけで終わってしまう可能性があります。

日本の会議でよくあるパターン、問題提訴しそこで話が終わってしまうということがよくあります。

そこから何も改善に向けて施策を行わないという思考停止状態に陥ってしまうことがよくあります。

それでは問題を解決していくことはできません。

面倒なのは誰でもイヤだと思います。

しかし現状のままでは何も解決に向かうことはできません。

大切なことは問題に対し前に進んでいくという行動力が必要です。

そのためには問題に対し境界線ははっきりと線引きをするようにしましょう。

■ポイント②■

コントロール不可能な問題についてほかに出来ることはないか?案を出せているか?

もしかしたら本当にコントロールできないかわからないかもしれない。

ですが、可能性を否定してしまったら前に進んでいくことはできません。

コントロール不可能なものに対しては代替案を出せるように考えてみましょう。

そしてコントロール可能にスライドさせることができたらいいかと思います。

問題を根こそぎ解決していくために。

■ポイント③■

コントロール可能な問題について解決につながるアイデアは出せているか

これまでのことを含め掘り下げて考えていくと、いろいろな角度からアイデアが出せるようになっているはずです。

その中からできるものがいくつかあれば、それを「どのようにしていくのか」ということを考えていきます。

アイデアを形にしていくんですね。

■まとめると■

境界線ができたらコントロール不可能なものから「果たして本当にできないのか」可能性を探っていきます。

そして、コントロール可能なものについてはアイデアをどれくらい出せて問題解決につなげていくのかということを考えていきましょう。

まとめ

コントロ ールできるもの、できないものという考え方は、今の時代において取捨選択する手段として有効な考え方だと思います。

記事のはじめのほうで話をしましたが、世の中モノや情報であふれているし、その中から足りないものを探しやっていくより

自分たちで出来ることをやっていく方がよっぽど時間も有効に使えますし、自分の方法で解決策を見つけることができるようになります。

コントロール可能・不可能はビジネスであれ、日常であれ潜んでいます。

もしも問題や課題の振り分けに困っていたらこのフレームワークを使ってみてください。

きっと等身大の自分がわかるし何をすべきかわかるようになってくると思います。

ということで、今回の記事、少しでもあなたの役に立つことが出来たらうれしいです。

では!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます