どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

飲食店は数多くの問題や課題を抱えています。

そこで今回は課題を解決していくためのアイデアを考えるフレームワーク10選を紹介していきたいと思いますっ!

目次

制限なくアイデアを発想する方法

飲食店に限らずですが、スタッフ同士や同僚に「課題」について話をするときの多くが、その課題について討論するという

その場だけの「発散」だけで何も解決に向かわないことが多いです。

その原因は「発散」に対して情報をまとめるという「収束」を行っていないからだと考えられます。

課題に対して「発散」することはいいことですが、その場限りで収まってしまうと討論した時間が無駄になってしまうことも多いです。

そんなことがないように討論した議題をまとめていくという「収束」という作業も大切です。

なぜなら人はその場で討論した議題というのは時間とともに忘れてしまう生き物だからです。

(その後、それに対してどうしていくのか「前に進む」ことのほうがもっと大切です)

このようなことがないように出したアイデアは必ず書き留めて次の討論の場に用いて次のステップに活かせるようにしていきたいところです。

ということで、今から紹介するフレームワークは発散していくためのアイデア出しのフレームワークを紹介していきます。

課題をひとつずつ克服していくためにどうアイデアを振り絞っていけばいいのかというフレームワークを紹介するので参考にされてみてください。

ちなみにアイデアを出していく重要なポイントは「質より量」です。

なぜならテーマについてアイデアの量が出せないと突き詰めて考えていくことができませんし、多角的に物事が考えられなくなるからです。

ある程度の量があってこそ、これまでにない着想を得ることができます。

なのでアイデア出しは量が重要なポイントです。

量を出すことができれば、あとで「収束」していけば見えてくるものは必ずあるはずですから。

ということで際限なくアイデアを出していくフレームワークを紹介していきます。

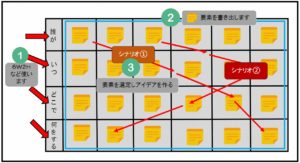

ブレインライティング

ブレインライティングは人の思考からアイデアを着想することができるので思っても見ないアイデアが生まれるかも!

ブレインライティングは画像を見てもらえるとわかりますが、回覧板のようにシートを次の人に回していき、

前の人のアイデアを借りながら思考を広げていく方法です。

ほかの人の思考を織り交ぜていくことで強制的にアイデアを広げることができますし、何よりアイデアの「量」を確保できます。

発言が苦手な人でも書くことで参加しやすいし、テーマについてより深く追及することができるようになります。

また、ブレインライティングによって出てきたテーマに対するアイデアはスタッフ同士の意識の共有にも結びついてきます。

⇒スタッフ同士で意識共有できる「ブレインライティング」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ブレインライティング」の使い方

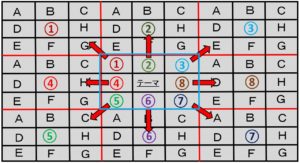

マンダラート

マンダラートはメジャーで活躍する大谷翔平選手が高校時代に自らの将来設計について書いた方法で、

あまりにも有名なフレームワークではないかと思います。

マンダラートは考えていくテーマのキーワードの連想によってアイデアを広げていきます。

9つの中心からなるマス目状のフレームから縦、横、斜めといった9つの方向に展開させていき思考を広げていくフレームワークです。

そこからさらに展開していくことで新しいアイデアの着想を得ることができるでしょう。

⇒「マンダラート」って何?思考の整理に使えるマンダラートの基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「マンダラート」の使い方

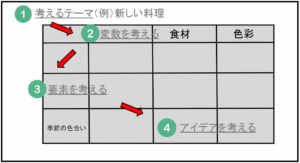

形態分析法

形態分析法は設定した課題などのテーマに対して3次元的な思考方法でアイデアを生み出していく方法です。

変数となるテーマを設定し、そこから3つの要素を考えてアイデアを生み出していくフレームワークです。

飲食店で使えるのは自社の企画に対して当てはめて考えることができます。

たとえば自社の提供するサービスや商品に対して『心地よさ』『立地』『価格帯』といった要素から検討し

アイデアの着想につなげていくことができます。

その中で組み合わせた要素から1つのアイデアを生み出すことができるようになります。

また、ほかのテーマでも同じように使えるので活用できる場面は多いです。

(上の画像では新しい料理の着想を得るための見本を作ってみました)

⇒「形態分析法」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「形態分析法」の使い方

シナリオグラフ

シナリオグラフは物語を考えることでアイデアを広げていくフレームワークです。

「主人公」が「When(いつ)」「Where(どこで)」「What(何を)」という要素から物語を作っていくことで

自分自身が持っている想像力の中からアイデア生み出していく方法です。

ランダムに選び出した要素から物語を作ることができるので発想がマンネリした時に使えます。

時に思ってもみない物語に出会うこともあるかもしれません。

その結果、点と点がつながり新しいアイデアを生み出すきっかけに結びついていくかもしれません。

⇒「シナリオグラフ」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「シナリオグラフ」の使い方

オズボーンのチェックリスト

オズボーンのチェックリストは9つの質問に対して新たな視点を得るというフレームワークです。

課題となるテーマを決め、それに対し9つの問いにこたえることでアイデアを生み出していくことができます。

アイデア出しに行き詰ってしまった場合、チェックリストという名前にあるようにいつでもオズボーンのチェックリストを

手元においておくことで多角的なアイデアを出すことができるようになります。

僕も困ったときによく使うフレームワークです。

⇒「オズボーンのチェックリスト」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「オズボーンのチェックリスト」の使い方

アイデアを形にしてみる

出てきたアイデアの中に、ものすごい効果をもたらしてくれるものがあるかもしれません。

しかしそれを活かしていかないと意味がありません。

先ほど触れたように「量」からアイデアは生まれていきます。

ですが量だけ出してもそれを活かしていかないとそれまでの労力の無駄になってしまいます。

このようなことがないように出てきたアイデアを整理して「収束」し、形にしてみることが

飲食店の課題を克服してみせるという意味ではとても重要な仕事だといえます。

数多くの出てきたアイデアをブラッシュアップし、精度の高いものにしていかないと「それを実行していくんだ!」という実感はわいてきません。

そのようなことから課題克服を実現していくため、出てきたアイデアに対する「収束」していくためのフレームワークを説明をしていきます。

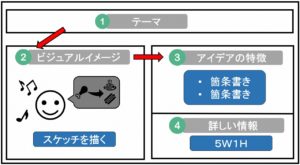

アイデアシート

アイデアシートは頭の中にある考えをスケッチに書いてアイデアの骨格を整理するために使えるフレームワークです。

頭の中でなんとなく考えているだけでは、具体的なアイデアを生み出すことができませんし、それに対する具現化も難しくなっていきます。

スケッチに書くことで視覚的にイメージしやすくなるし思い返すときや振り返りを行ったとき、

その当時では思いつかなかった改善案も出すことができるようになります。

アイデアの発想段階や整理する段階でも使えたりできるのでいろいろな場面で使えるフレームワークです。

⇒「アイデアシート」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「アイデアシート」の使い方

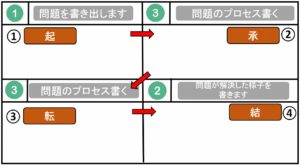

ストーリーボード

ストーリーボードは4コマ漫画のように理想的な顧客体験を時系列で整理することができます。

テーマに対してアイデアを具体化するために使ったり顧客に対して体験をフォーカスするためにも使えます。

また取り組みやすさにおいても漫画のよう「アイデアを見える化」にすることで問題や課題に対しても

スタッフ同士の共有しやすいのではないでしょうか。

その結果、問題や課題に対するスタッフの姿勢も変わってくるのではないかと思います。

⇒「ストーリーボード」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ストーリーボード」の使い方

アイデアの評価と選択

ここでは出てきたアイデアに対する評価を行い選択をし実行に移していくために考えていくフレームワークを紹介します。

良いアイデアとはいったいどんなアイデアのことを言うのでしょうか?

良いアイデアとは何かを知るにはアイデアに対する評価するための指数を知ることが重要です。

それがないといくら自分が良いアイデアだと思っていても結果につながってこないからです。

そこで良いアイデアを判断するために評価と選択をしていきます。

つまり出てきたアイデアから選択肢の良い面、悪い面に目を向けて意思決定を行っていく必要があるということです。

そんな意思決定をしていくためのフレームワークを紹介いたします。

プロコン表

プロコン表とはテーマに対して「意思決定の参考になる」フレームワークです。

たとえば、ある選択肢があったとします。

その選択肢の中で賛成意見『「プロス」(Pros)』と反対意見『「コンス(Cons)』の情報を整理することで

比較することができ、それぞれの意見から重要度の変数を設定することで数値化できることから意思決定がしやすくなります。

⇒「プロコン表」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「プロコン表」の使い方

SUCCESs

SUCCESsはなにかというと、

- 「単純(Simple)」

- 「意外性(Unexpected)」

- 「具体的(Concrete)」

- 「信頼性(Credile)」

- 「感情(Emotional)」

- 「物語(Story)」

という6つの切り口からアイデアについて評価し改善を行っていくフレームワークです。

飲食店で使う場合は顧客に対し、「商品を紹介する際どのような角度でその商品を紹介していくのか」という時に考えていく場合に役立ちます。

また業務改善にも使えるのでいろいろな場面で活用できそうなフレームワークです。

⇒「SUCCESs」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「SUCCESs」の使い方

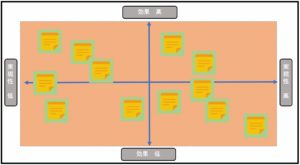

ペイオフマトリクス

ペイオフマトリクスは考え出したアイデアをマッピングすることで「効果」と「実現性」の2つからなるマトリクスを軸に

課題に対して「見える化」するときに役立ちます。

たとえばアイデアの選択肢が多くある場合選択肢の絞込みや優先順位を決めていくときに役立ちます。

また飲食店では費用に対する効果を考えていく時にも使えます。

かけた費用に対して目標とする実現性の高さの有無など選択肢を決める際に必要な優先順位の設定もできます。

⇒「ペイオフマトリクス」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ペイオフマトリクス」の使い方

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

今回は「飲食店の課題解決のアイデアを考えるフレームワーク10選」についてお話をしてきました。

飲食店では数多くの問題や課題を抱えています。

何事も考えなしではうまくいかない世の中です。

ですがこういったフレームワークがあると忙しい飲食店でも少しは思考の整理ができるようになり

新しいアイデアを生み出すきっかけにつながってくるのではないでしょうか。

その中でどうやって「自社の強みを生み出し競合他社との戦いに勝っていくのか」というものを

見出すことができれば多くの飲食店が生き残れるのではないかと思いこの記事を書いてみました。

この記事で紹介したフレームワーク

- ブレインライティング

- マンダラート

- 形態分析法

- シナリオグラフ

- オズボーンのチェックリスト

- アイデアシート

- ストーリーボード

- プロコン表

- SUCCESs

- ペイオフマトリクス

少しばかり忙しく書いてしまいましたが参考になればうれしく思います。

なおリンク先は機会があれば順次更新していきます!。

それでは!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます