どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

飲食店をやっていると世の中の景気や経済状況、天候などによってお客様の入りや売り上げによって大きく左右される業界です。

また周りを見渡せば競合も多く自分の店が「今どのような立ち位置にいるのか」確認できるような

手段を知っている飲食店経営者はそう多くありません。

そこでこの記事を読んでちょっと勉強をしていきましょう。

(これを書いている僕自身、とても勉強になりました)

ということで、これから紹介するビジネスフレームワークを使えば世の中や業界の動きを知り、自社の現在地を把握することができます。

その中からどうやって競争優位に立つことができるのか考えることができるようになります

これは飲食店の経営において大きな手助けになってくるのではないかと思います。

目次

この記事を読むとわかること

ビジネスフレームワークの紹介が主な構成となっていますが、この記事を読むことで

どんなことがわかるのかというと

- 誰がどんなビジネスフレームワークを使っていけばいいのかわかる

- 業界の市場分析ができるようになる

- ライバルと比較することで新たな展開を生み出せるようになる

- ターゲットの正しい設定方法がわかる

- 人の購買意欲に対する原理原則が理解できるようになる

- 顧客目線で物事を考えないといけないんだな~ってことがわかる

- ターゲットとなる顧客を特定することができる

- その他もろもろ!

ざっくりいうとこんな感じです。

細かいことを知りたい場合はリンク先を参考にしてください。

(まだ書ききれていないところもあるんですが、機会があれば書いていきます!)

では早速いってみよう!

影響力や自社について分析する

世の中は自分中心に回っているわけではありません。

必ず世の中のさまざまな要素から影響を受けて今が成り立ち、現在という「今」が存在しているものです。

過去は今に反映され今は未来に反映されることは必然だと思います。

過去の出来事から見てもそうではないでしょうか。

飲食店も例外ではありません。

ここでちょっと前置き

どのような歴史でもそれぞれの要素となる出来事から影響を受け発展してきました。

社会から影響を受ける要素もあれば政治や世界情勢から影響を受けることだってありますし、技術革新によって

影響を受けてしまうことだってあります。

時代はまさにシンギュラリティ(技術特異点)にさしかかろうとしている真っ最中です。

少し話が大きくなりますが、人類は「火の発見」以来、数多くの犠牲を出しながら進化の過程をたどってきました。

そして「計算機」というコンピューターの発見※により生活も大きく変化してきました。

※発明ではなく発見と書いたのは発見していかないと発明できないと考えるからそう書きました。(屁理屈ですよね笑。。。すみません)

何もかもスマホをタップすれば知りたい情報も知ることができるし、買い物だって24時間、誰でも何時でもできてしまう便利な世の中です。

40年前に誰がこんなことが実現できると予想できたでしょうか。

このようにコンピューターの発展により大きく時代は変化し、さらにはAIがAIを育てるようになってくると、

人間の考えが及ばないところまできています。

そこから先は誰も想像がつかない世界です。

そんな未来がやってくるのです。

引用元:僕の頭の中。。。笑

今後そのような大きな波を受ける中で今後生き残っていくために対処していくにはどうしたらよいのでしょうか?

シンギュラリティ(技術特異点)がすべてに影響を与えるとは今の段階では考えられませんが、いろいろな可能性から

それに対する影響について分析する方法があります。

特に飲食店は外部的要因(特に景気や天候)に左右されるかと思います。

しかし、可能な限りの対処をしていたほうが急なことにも対応できますし、備えあれば憂いなしという言葉があるように何事も自分の店から

あらゆることを分析していけば必ず活路は見出せます。

そしてこれから紹介するビジネスフレームワークを使って分析していくことができると、

今現在おかれている現状から原因や問題を理解することができ、自分の店の立ち位置とそれに対する対処法が見つかってきます。

ということで前置きが長くなりましたが、説明をしていきますね。

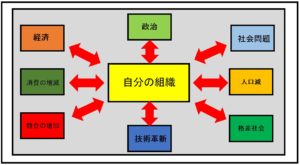

PEST分析

- こんな人に:経営者レベルで考えることができる人(経営者、管理者)

- できること:自社に大きな影響を及ぼしそうな要素を確認することができる

では説明していきますね。

「PEST」は4つの要因からなる頭文字からとったものです。

- 『Politics(政治)』

- 『Economy(経済)』

- 『Society(社会)』

- 『Technology(技術)』

PEST分析とは自分の店の事業や組織に影響を与える「自社ではコントロールできない、経営活動に影響を与える外部環境要因」を

分析することで、「時代の変化」という大きな流れの中で「今後どのようにして未来に向かっていくのか」長期的な動向を考えることができます。

そしてその中から「どういった答えを導き出し、方向性を決めていくのか」考えることができます。

特に戦略や戦術を設計する前にこのフレームワークを使い4つの要素の関係性を見ていくことで

自社における「将来どのような変化が予想されるのか」ということをいち早く察知することができます。

飲食業界の場合で分析してみると今後、または影響を受けてしまっている要素としては

- 『Politics(政治)』⇒働き方改革奨励による離職率、それに伴う給与の上昇

- 『Economy(経済)』⇒消費税増における消費の変化、格差社会

- 『Society(社会)』⇒人口減による世代の変化、食のトレンド変化、競合他社による顧客の奪い合い

- 『Technology(技術)』⇒人に代わるAIの台頭やそれに取り巻く技術革新など

といった感じで分析をすることができます。

その中から「自分の店ではどういった施策を打ち出し行動していくのか」考えさせられるようになります。

世の中の動向に惑わされすぎて心配性にならないように気をつけましょう。

(世の中の大局は自分ではコントロールできないので割り切ることも大切です。)

だからといって何も考えないよりは知恵を振り絞ってやっていくほうが大切です。

⇒「PEST分析」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「PEST分析」の使い方

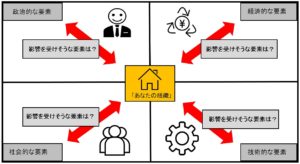

ファイブフォース分析

- こんな人に:経営者レベルで考えることができる人(経営者、管理者)

- できること:業界の競争構造を見える化し自社の魅力と課題の把握ができる

「競争が激しいな!笑」「どうしよう。。。」「でも何とかしないと。。。」

「ところでどうして業界同士の競争が生まれているの?」

こんなことを考えている時に活用することができます。

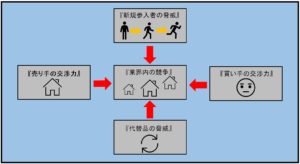

ファイブフォース分析について説明しましょう。

ファイブフォース分析は5つの要因を切り口に業界の競争構造や魅力など分析するフレームワークです。

『5つの「要因」ってなんだ?』

- 『買い手の交渉力』

- 『売り手の交渉力』

- 『業界内の競争』

- 『新規参入者の脅威』

- 『代替品の脅威』

え??笑

ちょっと「要因」の言い回しが難しいかもしれませんけど(笑)

しかし、このビジネスフレームワークを使うことで「なぜ業界同士の競争が生まれているのか?」がわかるようになります。

(え?このまま話をすすめるんかい!笑。)

(安心してくださいちゃんと説明をします。)

たとえば5つの要因が大きい、強いなどの状態であれば業界内の競争は激しく収益のハードルが高くなることを意味しています。

また逆の場合だとその中から自社の強みを生かして収益を伸ばしていくことができるようになってきます。

このようなことから、自分の属する業界構造の競争の原因が明確になるので、

より自分の店に収益をもたらすための課題や今後の戦略を立てることができるようになります。

「う~。。。まだ何を言っているのかわからないですけど。。。」

そうかもしれません笑

ここで飲食店で使う場合「どのようにして考えていけばいいのか?」質問形式で説明してみましょう。

- 『買い手の交渉力』⇒あなたの店の市場規模(潜在的な顧客人数はどれくらい?)

- 『売り手の交渉力』⇒あなたの店の市場規模(商圏範囲はどれくらい?)

- 『業界内の競争』⇒顧客の奪い合いはどれくらいおきている?

- 『新規参入者の脅威』⇒競合他社の増加はどれくらいの頻度でおきている?

- 『代替品の脅威』⇒顧客ニーズが満たされる商品は業界内外で登場している?

このようにして考えると整理ができると思います。

そして質問に沿って答えていくと分析ができるようになります。

こういった「5つの要因」から考えることで今後の戦略を立てることができるようになります。

繰り返しになりますが、考え方としては、すべての要素が高い傾向にある場合「競争が激しい」と分析することができます。

また逆の場合だと「参入する余地」は残されています。

このファイブフォース分析を使い仮に「競争性が高い」という結果が出ても、それが「参入する・撤退する」という判断に直結するわけではありません。

競争構造を把握しその中で「競争優位に立つことができるのか、そのポジションを構築できるのか」セットで考えていったほうがいいでしょう。

競争が激しい飲食業界でも必ず残っている店というものは確実に存在しているからです。

そのような店というのは独自のポジションを構築していることが多いです。

生き残っているのが何よりの動かぬ証拠です。

あなたも5つの要素から分析することで今後の戦略を立てるきっかけを作ることができるようになります。

がんばって分析してみてください。

⇒「ファイブフォース分析」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ファイブフォース分析」の使い方

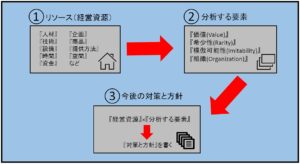

VRIO分析

- こんな人に:経営者レベルで考えることができる人(経営者、管理者)

- できること:自社の競争優位性を分析することができる

「周りを見ればライバル店だらけじゃん!自分の店ってライバルに勝つことができる部分はどこだろ??」

「その中で今後の対策をどうやって考えようか?」

こんな時に使えます。

店や会社などの企業が競争における優位性を保てるかどうかは、自社で持っているリソース※とそれを活用していく能力にかかっています。

リソースや活用していく能力を分析し、自社の競争優位性を見える化にしていくフレームワークが「VRIO分析」です。

VRIO分析とは対象となるリソースに対して

- 『価値(Value)』

- 『希少性(Rarity)』

- 『模倣可能性(Imitability)』

- 『組織(Organization)』

この4つの視点から見ることで評価し、今後の方針を検討するために使うフレームワークです。

飲食店の場合だと自社の内部に存在する強みを業界の市場において競争優位性を見極め、サービス、商品の維持や品質向上に向けた効果的な

施策を練っていくことが可能となります。

「VRIO分析」ができるようになると業務の最適化のみならず、自社の強みを活用した戦略と戦術を使って

競合他社において優位に立つことができるようになっていきます。

厳しい競争に勝つためには「自分の店のよさを知る」ということが大切なんですね!

⇒「VRIO分析」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「VRIO分析」の使い方

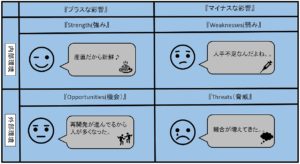

SWOT分析

- こんな人に:経営者レベルで考えることができる人(経営者、管理者)

- できること:自社の持っている強みと弱みを分析することができる

「ん~。なんか今年は売り上げがよくないな!」「外部的要因があるのかな?」

「世の中のことよくわからないけどなにか原因があるのでは?」

そう思ったときに考えることができるフレームワークです。

ということで何のことかというと少し説明を入れますね。

SWOT分析は自社を取り巻く周辺環境を分析し強みや弱みを把握することができるフレームワークです。

SWOT分析とは

- 『Strength(強み』

- 『Weaknesses(弱み』

- 『Opportunities(機会)』

- 『Threats(脅威』

この4つの頭文字からとったものです。

この4つの要因に対して

- 「内部環境」

- 「外部環境」

- 「プラスな影響」

- 「マイナスな影響」

この4つの事象から分析を行います。

ではどうやって使っていくのかというと。。。

■ざっくりとした使い方■

『Strength(強み』に対し

⇒「内部環境」はどうだろう?「外部環境」はどうだろう?その結果「好影響」を与えるのか?それとも「悪影響」?

考えてみましょう。

『Weaknesses(弱み』に対し

⇒「内部環境」はどうだろう?「外部環境」はどうだろう?その結果「好影響」を与えるのか?それとも「悪影響」?

紙に書いてみましょう

『Opportunities(機会)』に対し

⇒「内部環境」はどうだろう?「外部環境」はどうだろう?その結果「好影響」を与えるのか?それとも「悪影響」?

深く掘り下げて考えてみましょう

『Threats(脅威』に対し

⇒「内部環境」はどうだろう?「外部環境」はどうだろう?その結果「好影響」を与えるのか?それとも「悪影響」?

何ができるのか考えてみましょう。

こんな感じで考えることで分析することができます。

この分析ができると自分の店が持っている強みと弱みを把握することができます。

このことから自分では意図していないチャンスとピンチを明確に洗い出すことができるようになります。

(何かが見つかるかもしれない!)

飲食店に置き換えて書きたいんですが、説明が長くなりそうなので下のリンクに詳しく書いてます。

⇒「SWOT分析」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「SWOT分析」の使い方

顧客について分析する

飲食店は日本全国数多くあれど、顧客について深く分析している店はそう多くありません。

(僕が働いてきた飲食店を見てきた限りの話。)

(働いた地域は広島県だけで何も説得力はありませんが。。。)

競争に対する優位性を保とうとするには顧客についてもっと知ることが重要です。

そんな中、これから紹介するフレームワークを見れば顧客について分析する力がついてきます。

顧客について分析する力がつくとそれに対するアプローチ方法も次第にわかるようになってくるので

販促方法も独自のものと確立ができてくるはずです。

どの顧客にどんな方法を使ってオファーをしていくのか考えていけばいいだけです。

このことから競合の多い飲食店でも競争優位に立つことができるようになります。

パレート分析

- こんな人に:経営者レベルで考えることができる人(経営者、管理者)

- できること:売り上げから見て何が貢献しているのかわかるようになる

「う~ん、、この商品はよく出るけどちゃんと利益が出てるのかな?でも人気商品だしな~」

「この商品ってあまり出ないけど利益率高いんだよな~どうしよっかな~?」

「う~ん商品の貢献度ってどうやって調べればいいんだろ??」

そんなことを考えている時に使えるフレームワークです。

ということで、この分析ができるようになると、どの商品が売り上げに貢献していて、どの商品が貢献度が低いのかわかるようになります。

また、顧客の貢献度も図ることもできますよ。

ま、すべては売り上げベースから考えていくんですけどね。

ということで説明を入れていきますね。

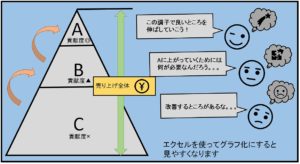

パレート分析とは顧客全体から見て貢献度の高い顧客を見える化するためのフレームワークです。

ABC分析ともいいます。

パレート分析は1897年にイタリアの経済学者Ⅴ.パレートという学者が「社会全体の所得の多くは一部の高額所得者が占めている」と

統計学的に解明したことがベースとなっています。

一般的に全体の数値の大部分(80%)は全体を構成する要素の中の一部(20%)によって生み出されていると言われ、

「80対20の法則」(俗に「2:8(ニッパチ)の法則」)とも言います。

飲食店に置き換えて考えてみると上位20%の人が売り上げの80%を担っているということです。

そして残り80%の人たちが売り上げの20%を担っているということが分析することができるんですね

この方法を活かして貢献度の高い重要なものから対処することで「上位の要素が全体にどのくらい貢献しているか」わかるようになります。

飲食店で使う場合は「何が売れてどこで利益が取れているかわかる」ようになります。

そこから「どの顧客が店に貢献している」のかわかるようになります。

また、売り上げベースから売れるメニュー、売れないメニューをクロスさせてより詳しく分析をすることができる「クロスABC分析」を使うことで

改善していく要素から課題も見えてくるようになります。

このことから健全な飲食店の経営を目指すことができるようになります

さらに貢献度の高い顧客、そうではない顧客をエクセルを使ってデータベース化することもできるので

それぞれの顧客に対して色々なアプローチをしていく方法を考えることができるようになっていきます。

上の画像のピラミッドはまるで世の中の構図のようですが、まさしくそのとおりかもしれません。笑

(話がそれた笑)

どの業種、業態でもいえることなんですが、必ずといっていいほど売り上げ構成は画像のピラミッドのようになっています。

店によってピラミッドの構図は違うかもしれません。

というのは商品から見る場合と顧客の貢献度から見る場合があるからです。

売れる商品の貢献度が高いと売り上げの80%をまかなっていて、貢献度が低いと売り上げの20%という貢献度の低さになります。

実際に分析してみると面白い結果が見えてくるかも!

ということで実際に分析してみました!参考記事はこちらです。

⇒メニューから見てロスのない飲食店の経営をしていくにはABC分析を使おう!

パレート分析をすると見えてくるもの。。。。

ビジネスにおいて貢献度の大きいものから手をつけることはとても重要なことだと思います。

少し勇気がいるかもしれませんが、それによってビジネスの展開が速くなるときもあるんですよね。

そんなことを気がついてくるのではないかと思います。

繰り返しになりますが使う場合は売り上げベースでパレート分析を行っていきます。

⇒「パレート分析」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「パレート分析」の使い方

RFM分析

- こんな人に:経営者レベルで考えることができる人(経営者、管理者)

- できること:顧客情報を分析し優良顧客の特定ができるようになります。

「自分の店に最も貢献してくれるお客さんってどんな人たちなんだろう。。。

それを知りたいけどなんかいい方法ないかな?店から見てお客様を評価する基準ってないかな?

基準を作ることができればそこからどうやってリピート率を上げていくのか考えることができるんだけどな~」

そんなことを考えている場合に使えます。

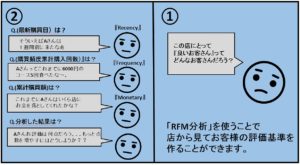

RFM分析とは

- 『Recency(最新購買日)』

- 『Frequency(購買頻度累計購入回数)』

- 『Monetary(累計購買額)』

この頭文字からとったものですが、何のことか良くわからないと思います。

ざっくりいうとRFM分析は「自分の店のお客さんの情報を分析して優良顧客を特定していく」フレームワークです。

まあ、言ってみれば「顧客のランク付け」みたいなものですね。

これらを分析することで潜在的な優良顧客を見つけることができます。

また、より細かな顧客情報を導き出せるほか、それぞれの顧客に対していろいろな角度からアプローチすることができるようになります。

これを分析するには顧客管理リストが必要になってきます。

飲食店で使う場合では

- 『Recency(最新購買日)』⇒直近で来店された日はいつ?

- 『Frequency(購買頻度累計購入回数)』⇒どの料理を何回注文した?

- 『Monetary(累計購買額)』⇒これまでに店に支払ってくれた金額は?

このように考えて使うことができます。

その中から優良顧客、準優良顧客、非優良顧客が割り出せるようになっていきます。

RFM分析ができるとあなたの店で最も貢献してくれるお客さん!「優良顧客を特定」できるよ!

分析結果から何をすべきか見えてくるんじゃないかな~。と思います。

⇒「RFM分析」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「RFM分析」の使い方

ペルソナ

- こんな人に:販促活動を行う役職者

- できること:ターゲットを明確にすることができる。そこから何をすべきか見えてくる

「う~ん来店されるお客さんが店が望んでいるお客さんじゃないな~」

「もし仮に一人の顧客像を作るとしたらどうやって作っていけばいいんだろう。。。」

自分の店ってどんなお客さんがターゲットなのか明確にならない時ってあると思います。

ペルソナはそんな時に役立つフレームワークです。

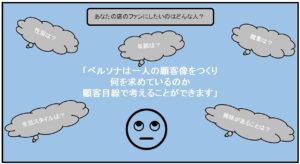

ペルソナとは自分の店で提供している商品やサービスの受け手となる代表的な顧客像を言語化するフレームワークです。

「年齢や性別、家族構成、職種などの基本情報のほか、どのような生活をしていて何を感じどのような情報に触れているのか」

といった情報を収集し整理するために使われます。

ペルソナの設定ができるとターゲット像がつかみやすくなるために基本方針がぶれない飲食店の運営ができるようになっていきます。

ペルソナは具体的な人物像を作ることでその人物に向けた商品やサービスが

提供できるようになります。また、その人物にあったアプローチの方法を店独自で作れるようになっていきます。

⇒「ペルソナ」の基本的な設定方法

⇒飲食店向けに考えた「ペルソナ」の設定方法

共感マップ

- こんな人に:販促活動を行う役職者

- できること:状況や気持ちをターゲット目線で考えることができる

商品を売っていく場合、顧客の悩みや願望、つまり求めているものに沿ったサービスがないと

購買まで至るプロセスを作ることはできません。

そのためには「顧客が感じていることや考えていることはなんだろう?」

「聞いていることや見ているものはなんだろう?」「言っていることややっていることは?」

というように顧客目線で考えていきます。

このフレームワークはそんなことを考えるために活用できます。

共感されることはビジネスにおいてとても重要なことですからね。

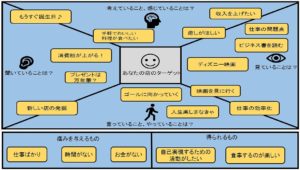

上の画像を見てもらえるとわかると思いますが共感マップとはターゲットがおかれている状況や感情を理解するために使われる方法です。

顧客を理解していくための要素は

- 『考えていること、感じていること(THINK and FEEL?)』

- 『聞いていること(HEAR?)』

- 『見ていること(SEE?)』

- 『言っていること、やっていること(SAY and DO?)』

この4つの要素から顧客目線で考えていることをマッピングしていきます。

その要素の中からターゲットがどのような感情になっているのか書き出していきます。

書き出していく要素は

- 『痛みを与えるものは(PAIN?)』

- 『得られるものは(GAIN?)』

このように考えていきます。

一人の人間になって演じてみるといいかもしれません。

顧客に意識に共感し同調できればそれに望むものを準備できることから

飲食店の場合どのようにしていけば運営がうまくいくのかわかりやすくなってくるのではないかと思います。

また共感マップはメンバー間で共有することでターゲットに対する認識のズレを小さくすることができるメリットがあります。

大切なのは顧客の考えているテーマに沿って共感マップを埋めていくことが大切です。

その中から一人のターゲットに対して価値のある商品やサービスの開発ができるようになるかもしれません。

ちなみに共感マップはペルソナの設定を行っていかないとターゲットが何を感じ、

何を考えて行動しているのか具体的に考えることができません。

なのでペルソナの設定を行ってから考えていくフレームワークです。

⇒「共感マップ」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「共感マップ」の使い方

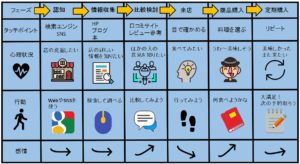

カスタマージャーニーマップ

- こんな人に:販促活動を行う役職者

- できること:認知から行動に移るまでのストーリーを分析することができる

どの商品でも人はすぐにその商品を買おうとしません。もちろん僕もそうですし、これを読んでいるあなただってそうです。

人の購買意欲には段階があってこのフレームワークはそれを説明し

自ら考えることで販促活動がスムーズになっていくようになるんですね。

ちょっとよくわからないかもしれないのでここでも説明を入れますね。

カスタマージャーニーマップとはターゲットが商品やサービスなどを購入するまでに至るプロセスを時系列にし

図で示していくフレームワークです。

ターゲットの行動を全体像に可視化することで、今まで検討していなかった顧客との新たな接点を発見し、

適切な商品やサービスを提供することができるようになります。

カスタマージャーニーマップを作る手順としては人の購買意欲に対する原理原則に基づいて作ることができるので

考えていく際に必要なストーリーが脱線や飛躍せず作ることができます。

(実際に作ってみた感想です)

自分だったらどんな手順で商品を買いますか?

買う前に下調べをすると思います。そしていろいろな比較・検討を繰り返すというプロセスを経て購入すると思います。

これは僕だけではなくて、例外なくほとんどの人が認知から行動し購入していくと思います。

それを顧客目線で考えることでストーリーが作ることができます。

その中でどうやっていけば「集客活動、その他の企画などの施策を成功に導いていけるのか」

設計することができるようになるんですね。

⇒「カスタマージャーニーマップ」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「カスタマージャーニーマップ」の使い方

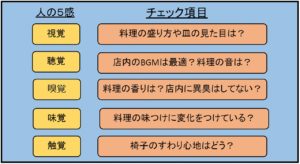

顧客体験の5感

- こんな人に:役職者(店長、料理長など)

- できること:人の感覚からどういったサービスや料理を提供していくのか考えることができる

「お客様の5感を刺激できるような商品開発ができないかな~」って時に活用できると思います。

顧客体験の5感とは顧客目線に対して考えていきます。

「どのようにして5感を刺激させて顧客満足につなげていくのか」それを考えていくためのフレームワークです。

特に飲食店では「顧客体験の5感」は至るところに存在しています。

その中で「顧客が体験できる最高のサービスや商品は何なのか、それに対して自社で提供できるものは何か」を

考えることができるようになっていきます。

また競合他社の商品から分析し差別化を図っていくときにも活用ができそうです。

人間が受け取る感覚は、

- 視覚

- 聴覚

- 嗅覚

- 味覚

- 触覚

この5種類から構成されているのはご存知のとおりだと思います

特に飲食店だと活用できる場面は多岐に渡ります。

なにかを開発していく際にはこの5つの視点を漏らさず検討するとオリジナル商品が生まれるかもしれません。

今の現状から照らし合わせ、経営リソースの中からできることをやっていくといいですね。

⇒「顧客体験の5感」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「顧客体験の5感」の使い方

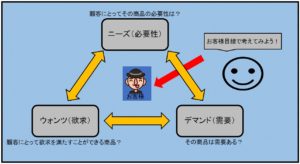

ニーズウォンツデマンド

- こんな人に:経営レベルで仕事をしている人

- できること:3つの要素から問いかけることで正しい商品やサービスを提供できるようになる

よく言われるのがニーズとウォンツがないと商品は売れないといわれますが、市場から見て

需要があるのかどうか見極めることが大切です。

そんなことを考えさせてくれるフレームワークです。

ニーズウォンツデマンドとはビジネスにおいて顧客目線から考えると

「顧客にとってその商品は必要なのか?」

「欲求に答えることができる商品なのか?」

「そもそもそれは市場から見て需要があるのか?」

ということを考えるときに活用できるフレームワークです。

画像を見てもらえるとわかるようにこの3つの要素は三角関係にあります。

もちろんその中心には商品を買うお客様がいます。

お客様の目線から見て3つの要素を考えていくことができるフレームワークなんですね。

ここでざっくりとした活用例を見せたいと思います。

- 『ニーズ(必要性)』⇒のどが渇いた

- 『ウォンツ(欲求)』⇒水がほしい

- 『デマンド(需要)』⇒○社の天然水を買おう

このような現状ってよくあると思います。

飲食店に置き換えて顧客目線で考えてみるとニーズ・ウォンツ・デマンドが一致することでその商品がよく売れるということがわかってくると思います。

参考例

- 『ニーズ(必要性)』⇒お腹すいた

- 『ウォンツ(欲求)』⇒おいしいランチが食べたい

- 『デマンド(需要)』⇒あっそうだ!レストラン○○に行こう

こんな感じです。

ざっくりと考えてみましたが

深く考えていくことでよりうまく顧客の求めている商品を開発することができ、競合他社との差別化を図れるようになってくるかもしれません。

開発した商品に対し「ニーズ・ウォンツ・デマンド」の要素から

お客様は何を求めているのか感情を先回りして考えてみましょう。

そのためにはあらゆる可能性を探ってみることが大切です。

⇒「ニーズウォンツデマンド」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ニーズウォンツデマンド」の使い方

競合について分析する

中国の兵法家、孫子※の言葉に「彼を知り己を知れば百戦して危うからず」という言葉があるように

(※孫武・孫臏「ぴん」どちらか言ったのか忘れた)

飲食店においては競合について理解する事で「自社がどのような戦略を練っていき競合に打ち勝っていくのか」

考えることができるようになります。

競合の「強みと弱み」を知り、そこから自社で勝てる長所を伸ばしていくことで競合優位に立っていくという考え方です。

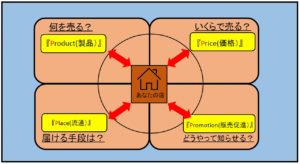

4P分析

- こんな人に:経営者レベルで考えることができる人(経営者、管理者)

- できること:4つの要素から自分の店のマーケティング戦略を分析することができる

商品やサービスを提供するとき、「何を考えていけばいいの?」って時に活用できます。

4Pとは

- 『Product(製品)』

- 『Price(価格)』

- 『Place(流通)』

- 『Promotion(販売促進)』

4P分析では商品やサービスにおいて4つのPから分析することで商品設計からマーケティング戦略の分析を行うことができるフレームワークです。

4つの要素から自分の店のマーケティング戦略を分析することができるので自分の店の商品やサービスをチェックすることができますし、

競争優位性を見出すポイントにもつながってきます。

また競合他社を分析する際にもそれぞれの要素をチェックすることで差別化を図ることができます。

⇒「4P分析」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「4P分析」の使い方

バリューチェーン分析

- こんな人に:経営レベルの役職者

- できること:競合他社から見て自社の強みの再認識ができる

バリューチェーン分析は業界の中にある競合他社との比較をすることで自分の店の価値の違いを分析することができます。

たとえば「周りに競合が増えた。だけど自分の店しかできないことって必ずあるはずだ」と考えている場合に使えます。

もしも自社の強みがわからない場合は他社と比較検討していくことで「どのような差別化を図っていくのか」

わかるようになります。

バリューチェーンとは日本語に直訳すると価値連鎖といいます。

上の画像を見てもらえるとわかると思いますが、自社の運営プロセスを分解し、分析することで課題が明確になっていくので

自社に対する強みや弱みが見えてくるフレームワークです。

(他社との比較で)

運営プロセスとはリソースに対して活動を切り分けて考えることで競争優位性を細かく分析したり、活動コストや貢献度を分析したりできます。

その分析の中から顧客に対して「数ある飲食店の中からどうやって競争優位に立てるのか」といった提供価値を探すために

考えていくことができます。

つまりバリューチェーンとは「作る⇒伝える⇒売る」といったビジネス活動の一連の流れからどこに価値を見出し、そこからどうやって

競争優位に立つことができるのか考えていくためのフレームワークなんですね。

バリューチェーン分析ができると経営方針がぶれることなく運営することができます。

なぜなら競合他社との比較で自社が何をしていけばいいのかわかるようになるからです。

⇒「バリューチェーン分析とは」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「バリューチェーン分析」の使い方

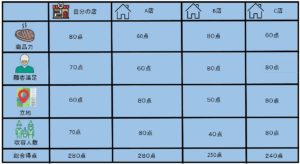

コアコンピタンス分析

- こんな人に:経営レベルの役職者

- できること:他社の強みを知り自社にしかできない強みを分析することができます

「競合する店が多いけど自分の店はほかの店に比べてどこが優れているんだろう??」って時に使えるフレームワークです。

「点数はどうやってつければいいの?」

そう思ったかもしれませんよね。

点数をつけるときに困ってしまったらVRIO分析を使ってみるのがおススメです。

コアコンピタンス分析とは顧客への提供価値を行なっていくうえで競合他社には真似できない能力を分析していくフレームワークです。

そこから最適な答えを導き出すことができ、そこから自社の良いところを伸ばしていくような

戦略を練っていくことができます。

飲食店の場合だと

- 『商品力』⇒サービスや料理、顧客満足など

- 『企画力』⇒イベントなどの計画、顧客育成力

- 『営業力』⇒集客力、顧客名簿数、企画提案力

- 『収容人数※』⇒企画への対応力

など競合他社と比較することで自社の強みと弱みを洗い出すことができるようになります。

分析ができたら後は自分の店のよいと思うところを伸ばしていくことで差別化ができるようになってくるはずです。

⇒「コアコンピタンス分析」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「コアコンピタンス分析」の使い方

まとめ

昨今の飲食業界は戦略的にやっていかないと続けることは難しい世の中になっています。

それも今後もっと加速していくことでしょう。

競合他社も増えますし猫の手も借りたいくらい人手不足になっていることからさらに厳しい現実が目の前に迫っています。

ですが何もやらないより今回紹介したフレームワークを使って少しでもこれを読んでいるあなたの力になることができればいいなと思い、

そして少しでも飲食業界に長く携わってほしいという思いからこの記事を書かせていただきました。

なので飲食業界の市場を知り自社の強みを活かしてがんばってみてください。

この記事で紹介したフレームワーク

- PEST分析

- ファイブフォース分析

- VRIO分析

- SWOT分析

- パレート分析

- RFM分析

- ペルソナ

- 共感マップ

- カスタマージャーニーマップ

- 顧客体験の5感

- ニーズウォンツデマンド

- 4P分析

- バリューチェーン分析

- コアコンピタンス分析

参考になればうれしく思います。

では!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます

「なんか世の中の流れが早いな?なんかよくないニュースばかりだな。

このままではいつか自分の店は時代についていけなくなってしまうんじゃ!」

そう思ったときにPEST分析を使ってみると今後の将来設計に役立ちます。