どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

飲食店の組織をマネジメントするのは誰でも適任というわけにはいきません。

なぜならそこには会社運営、または経営における組織からマネジメントしていくには

「管理できる能力があるかどうか」によってその会社の社運が左右されることにつながっていくからです。

飲食業の場合だと現場のことはよく理解しているにもかかわらず、マネジメント能力を持ち

それを即戦力として管理できる人は極めて稀有な存在でしょう。

その理由としては、飲食店の現場においてマネジメントを学んでいけるような「環境と機会」が少ないということ、

そして管理業務という特殊な業務に普段から携わることが少ないからです。

特に中規模~小規模の飲食店ではこのような機会は少ないと思います。

また、管理業務というものは直接的に利益に結びついていかない業務であることから

「軽視する、又は、どうしていいのかわからないので放置している」経営者も多いということが考えられます。

しかし少し立ち止まって考えてみると、飲食店の経営をやっていくには、こういった間接的な管理業務は、

経営に関する全ての要素において相互に連携しあっているため、将来的に考えていくべき重要な部分なのではないでしょうか。

どの会社も、どの企業も管理していく部署というものが存在します。

これは飲食店も例外ではありません。

この管理業務は役職がついてくると勉強をしていかなくてはならないもので、

管理ができるようになると普段の業務とは違う目線で物事が考えられるようになっていきます。

なぜならどの会社でも管理業務をすることで、業務内容から仕事が円滑に進んでいくようになっていくからです。

僕も料理長のときに管理業務について、数多く勉強をした記憶があります。

料理以外のマネジメントに関する勉強は、当初はわからないことだらけでした。

当時、僕の勤めていた会社は店舗展開が進み、次第に大きくなっていく段階で管理できるような人がいなかったのです。

こういった背景があり、マネジメントについて勉強する機会が(料理人でありながら)ありました。

この勉強は大いに管理業務をしていく場面で役立ちました。

これは人の上に立っていく立場の人間には通っていかなくてはならない道で今後、組織として活躍する際に必ず考えさせられる内容です。

ではその管理業務についてどのような事を考えていけばマネジメント業務ができるようになっていくのか。

その答えはこの記事を読んでいただけると今現在、あなたが悩んでいる事へのヒントにつながっていくかもしれません。

ということで、この記事を読むことでマネジメント能力を開発ができるようなフレームワークを紹介していくので参考にされてみてください。

目次

目的を共有する方法フレームワーク

存在意義を明確にすることで求心力を高めていくには、目的を明確にし共有していかなければ組織として成り立っていきません。

マネジメントは、組織と個人との間で目的が重なる部分を増やしていくために行っていくものです。

リーダーとなる人は、組織の展望と個人間で「何を目的として何を得たいのか」というお互いの方向性や目的を知り、

そこから自社の目指すべきビジョンを構築(または、再構築)していき、マネジメントをしていく能力が求められます。

特に組織において自社のビジョンについてスタッフに深く理解してもらうことが管理者としてはじめの第一歩です。

そこから自社におけるビジョンについて「どのように理解してもらい行動指針を導き出せるのか」ということが、

管理者として今後の手腕が発揮されることなっていくでしょう。

そこで、「組織のビジョンと個人との間で生まれるビジョンをすり合わせて考えていくことができる」フレームワークについてお話をしていきます。

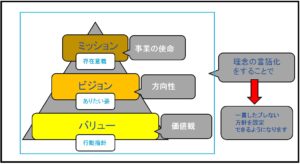

ミッション・ビジョン・バリュー

ミッション・ビジョン・バリューは自社において、「世の中や社会に対する存在意義や役割を定義」するために考えていくフレームワークです。

- 『ミッション』・・・社会や世の中に対して自社の役割を明確にしていくために考えていく要素です。

- 『ビジョン』・・・自社の役割の中で目指すべき方向性を考えていく要素です。

- 『バリュー』・・・方向性の中でどういった行動を起こしていくのか考えていく要素です。

このフレームワークから導き出せることは、コンセプトを設計、設定するときにも活用でき、

「自社はなんのために存在しているのか?」という問いに対して再認識できるのではないでしょうか。

また、組織として「ミッション・ビジョン・バリュー」を明確にすることで個人との間で目的意識も共有でき、同じ方向に向かっていける

行動指針が生まれてくるようになります。

こういった行動指針を飲食店で決めていく場合、既存スタッフに向けて自社の存在意義の再確認や

新しくスタッフが入り教育していく場面で活用することができます。

⇒「ミッション・ビジョン・バリュー」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ミッション・ビジョン・バリュー」の使い方

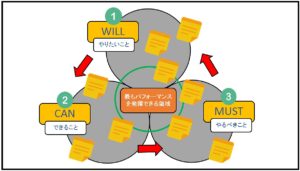

Will・Can・Must

Will・Can・Mustは、もっとも高いパフォーマンスを発揮できる場所を探していくときに活用できるフレームワークです。

- 『やりたいこと(Will)』

- 『できること(Can)』

- 『やるべきこと(Must)』

この3つの要素の「領域」が重なる業務を「円」でビジュアル化していくことで業務を整理し、組織として

その中で最もやりがいを持って取り組んでいける業務をスタッフに対し見出すことができるようになります。

たとえばスタッフにレベルに合わせて『やりたいこと(Will)』を聞き出し

『できること(Can)』を導いていくことができます。

その中から『やるべきこと(Must)』を設定し、やりがいを導くことができるようになることから

目的を持って業務に取り組んでいけるのではないでしょうか。

本来は組織として『やるべきこと(Must)』を設定し、個人との面談で

『やりたいこと(Will)』を聞き出し『できること(Can)』を与えていくことで、組織は円滑に動いていくようになっていきます。

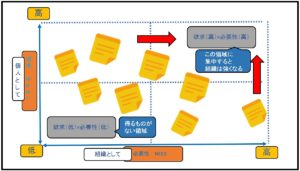

Need・Wantマトリクス

Need・Wantマトリクスは

- 『Need(組織においての必要性)』

- 『Want(欲求)』

この2つの要素を軸にマトリクスで構成され組織と個人との間で向かっていくベクトルを揃えていくためのフレームワークです。

このフレームワークから導き出されることは、個人にとって欲求の低い(やりたがらない仕事など)業務に対し、

本人にとってどのような位置づけになるのか心理的に把握ができるようになります。

あわせて、組織にとって「なくてはならない仕事」への必要性と実行する意義を理解してもらえることができます。

つまり、本人はやりたくない仕事でも、仕事の重要性を伝えることで、組織の存在と仕事への意義を汲み取ってもらえる事ができます。

また、その過程でメンバーの意思が尊重されるような環境も考えることができます。

このことから同じベクトルで(組織と個人間で)向かっていく道しるべを作ることができます。

⇒「Need・Wantマトリクス」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「Need・Wantマトリクス」の使い方

スタッフ同士の関係性の質を高めるフレームワーク

自分の事を理解してもらえる環境は働いていく上で特に重要な要素です。

特に離職率の高い飲食店はこれについては頭が痛いところかと思います。

個人から見て、自分の事を理解してもらえないような職場だと居心地は悪くなっていくものです。

料理の世界では未だ、徒弟制度のような風習があり「先輩が右といえば仮に左でも右」言わなければならないという

空気さえ漂っている職場もあるかと思います。

働く上でそのような緊張感は、仕事上では全く関係ありません。

そのような緊張感で働いても給料は上がりませんし、このような環境では働く人は続きません。

(先輩に仕事を教えてもらうという謙虚さは必要です。)

なので精神的にも、心理的にも安心で安全な場づくりは組織において、とても重要なことです。

縦の関係だけではなく横や斜めの人間関係も充実させることで「(人が良い、価値観が合う)」といった環境を作ることができます。

環境を作ることができれば離職率を下げ、同じ職場で働くことができる飲食店を作ることができるのではないでしょうか。

ということで、これから紹介していくフレームワークはお互いの個性を尊重し、

サポートし合える関係を築いていくためのフレームワークを紹介していきます。

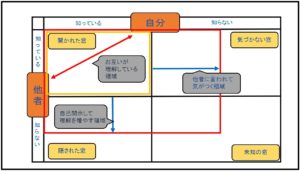

ジョハリの窓

ジョハリの窓はあなたという存在について「自分で知っていること・知らないこと」

「他者が知っていること・知らないこと」という自己認識と他者認識を軸に考え2つのマトリクスを使って

お互いの理解を深めていくフレームワークです。

- 『開かれた窓』

- 『隠された窓』

- 『気づかない窓』

- 『未知の窓』

といった4つの「領域」から見える化していきます。

このフレームワークは「自分をさらけ出す勇気」と「他者からのフィードバックを真摯に受け止める」必要があります(笑)

他者から見て「自分がどう見られているのか」わかるようになりますし、自分のことを「よく知ってもらえる機会」につながります。

逆の場合も然りです。腹を割って話せるようになってくるので、メンバー間の距離を縮めていくために活用できます。

このプロセスが「人と人との相互理解、組織の結束力」を高めていくことにつながります。

⇒「ジョハリの窓」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ジョハリの窓」の使い方

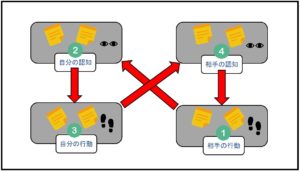

認知・行動ループ

認知・行動ループはお互いの『認知』と『行動』のプロセスに分解しループさせることで

お互いの『認知』と『行動』によるズレを「発見」し、関係を改善させていくことができるフレームワークです。

- 『相手の行動』・・・相手の行動から読み取れる自分の認知がわかる

- 『自分の認知』・・・自分の認知から相手はどういった行動に移していくのかわかる

- 『自分の行動』・・・自分の行動から相手にどのように認知されているのかわかる

- 『相手の認知』・・・自分の行動を認知されることで相手はどのような行動をしているのかわかる

そこから今後の関係性をより良くしていくための改善点や工夫が発見できます。

このフレームワークで注意すべき点は「相手が悪いという認識は捨て、自分にも非があることを受け入れる」という

自分の中で気持ちの整理ができていないと、客観的に捉えることはできません。

また、それぞれの認識や行動に対するズレを見つけて改善していくことはできません。

自分自身で「人と人の相互理解という明確な目的」を持って取り組むフレームワークです。

⇒「認知・行動ループ」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「認知・行動ループ」の使い方

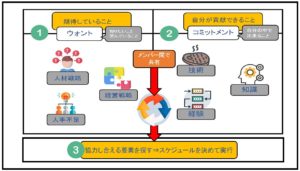

ウォント・コミットメント

ウォント・コミットメントはチームや組織に対し個人が

『期待していること(ウォント)』と『貢献できること(コミットメント)』

この2つを共有することでメンバー同士の協力を促していくフレームワークです。

言い換えると

- 『期待していること(ウォント)』・・・やりたいこと

- 『貢献できること(コミットメント)』・・・できること

このように言い換えることができます。

相互において「やりたいこと」「できること」を共有し実行することができれば、互いに助け合うことができるので

組織としてよりスピーディに業務が捗っていくのではないでしょうか。

また互いに見せ合うことで新たな問題の解決策も見つかるかもしれません。

飲食店の役職者は何か業務を一人で抱えがちになりますが、「やりたいこと」「できること」を共有し、

目的を明確にしていくことで組織やチームとして協力し合えるのではないでしょうか。

「一人で悩んでいる。。。」「困っている。。。」そんな場面で活用ができるフレームワークではないかと思います。

⇒「ウォント・コミットメント」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ウォント・コミットメント」の使い方

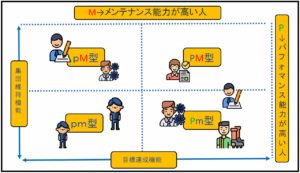

PM理論

PM理論でわかることは「リーダーシップができる人」「組織の結束力を高めることができる人」の分類ができます。

その分類により将来的な「人材の育成や方針」を導き出せる時に有効なフレームワークです。

- 『P:目標達成機能(Performance function)』・・・目標に対し任務を遂行できる人

- 『M:集団維持機能(Maintenance function 』・・・人間関係や環境つくりに貢献できる人

2つのマトリクスを軸に4つに分類(PM型、Pm型、pM型、pm型)※できます。

組織やチームに対し個々においては得意、不得意といったそれぞれの性格や個性など特性があるため

こういった分類ができるフレームワークは今後チームとしての役割分担ができるようになります。

この分類をすることで適材適所の人選ができるほか、今後の育成方針も「見える化」することができることから

人材を「どの要素にステップアップさせていくのか」検討する際に活用できます。

⇒「PM理論」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「PM理論」の使い方

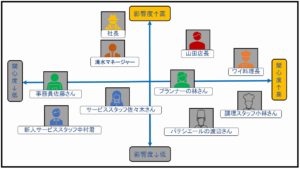

ステークホルダー分析

ステークホルダー分析は組織のゆがみを把握し円滑な運営を目指していくために考えるフレームワークです。

自分たちの自社に置ける組織の活動によって影響を受ける人や利害関係を『影響度』『関心度』といった2つの要素から考えて

直接関連するものや間接的に関連するものをマトリクスによって「見える化」していき、組織をマネジメントしていく上で

どこから働きかけていけばよいのか明確にすることができます。

⇒「ステークホルダー分析」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ステークホルダー分析」の使い方

モチベーションを高めるフレームワーク

モチベーションが高い組織は業務を主体的に取り組んでいくことができます。

しかし、逆の場合だと業務が受動的になりがちになってしまうため、組織において高い生産性を生み出すことにつながっていきません。

モチベーションは業務に対するすべての源泉になります。

そんな中、組織において「個々のモチベーションを高めるためにはどうすればいいのか」ということを考えている管理者の方もいるかと思います。

そこでこれから紹介するフレームワークではモチベーションに影響を及ぼす要素を「見える化」したり共有したりできるものをお話していこうかと思います。

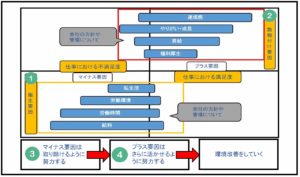

動機つけ・衛生理論

どんな業務においても満たされることでモチベーションを上げるものと、満たされないことでモチベーションを下げるものがあるかと思います。

動機つけ・衛生理論とは、人のやる気を構成する2つを軸に

業務に対するモチベーションにどのような影響を及ぼすのか探るためのフレームワークです。

2つの軸とは『衛生理論』『動機つけ』のことです。

- 『衛生理論』・・・個人において組織に対するリソースが不十分なときに、人は不満足と感じます(組織の方針や職場の労働環境、給与、対人関係など)

- 『動機つけ』・・・個人に対する評価が一定の基準で満たされると人は満足します(仕事内容、達成感、承認、責任、昇進、成長の可能性など)

『衛生理論』『動機つけ』の2つの要因で分けて考えていくことで

モチベーションがどの状態にあるのかわかるようになります。

そのため、業務に対する取り組みが主体性か受動的なのかわかるようになります。

従業員満足度との関連も合わせて考えるときに活用できます。

⇒「動機つけ・衛生理論」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「動機つけ・衛生理論」の使い方

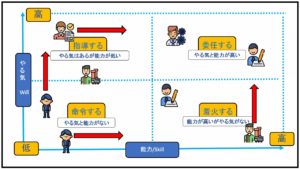

Will/Skillマトリクス

すべてのメンバーに同じような教育をしてもうまくいくとは限りません。

人材育成は1人1人に対し、合うあり方を提案し指導を行っていくのが基本です

Will/Skillマトリクスはそんなときに活用ができるフレームワークです。

個人の『やる気(Will』と『能力(Skill)』を軸に考え、「委任」「指導」「着火」「命令」という

4つのマトリクスから育成方針を考えることができます。

このフレームワークを使う場合人材育成をしていくうえで強制的に人を4つに分類していく必要があります。

- 「委任」・・・やる気があり能力も高い⇒業務を任せることで能力を伸ばせる人

- 「指導」・・・やる気はあるが能力は低い⇒業務を指導することで能力を伸ばせる人

- 「着火」・・・能力は高いがやる気がない⇒やる気に火をつけることで能力を伸ばせる人

- 「命令」・・・やる気もなく能力が低い⇒命令しないと能力を伸ばすことができない人

その中で4つの要素から組織のビジョンに合わせて育成方針を考えるときに活用できます。

ここで注意!

能力はある程度把握しやすいかと思いますが、やる気の部分については難しい部分があります。

表面的にはやる気がなさそうでも本当にやる気がないとは限りません。

このような場合は判断が難しいため、マネジメントを行っていく人は教育対象者に対し、観察と対話を重ね

「個々の気持ちや思いなどの感情に寄り添って考えてみる」ことが大切です。

⇒「Will/Skillマトリクス」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「Will/Skillマトリクス」の使い方

まとめ

最後まで読んでくれてありがとうございます^^

飲食店の組織をマネジメントしていく上でメンバー1人1人の理解が組織を強くしていきます。

これは運営していく上でとても重要なことだと思います。

この記事で紹介をしたフレームワークの中から組織として必要な関係性の強化と相互理解の促進を意識し管理者として

うまく立ち回れるようにしてください。

なお、リンク先は機会があれば順次更新していく予定です!

気長にお待ちください。

この記事で紹介したフレームワーク

- ミッション・ビジョン・バリュー

- Will・Can・Must

- Need・Wantマトリクス

- ジョハリの窓

- 認知・行動ループ

- ウォント・コミットメント

- PM理論

- ステークホルダー分析

- 動機つけ・衛生理論

- Will/Skillマトリクス

参考になればうれしく思います。

では!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます