どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

飲食店でも問題に対する改善や戦略に対する方向性を決めていくために会議をすることがあると思います。

会議をする際に必要な企画やプレゼンテーションの基本を押さえ、他のメンバーに正しく伝えるにはどうしたらよいのでしょうか。

この記事ではそのような場面において他のメンバーにうまく情報を伝え、共有していくためのフレームワークについてお話をしていきます。

フレームワークと書きましたが、どちらかというと頭の中にある思いを形にし、伝えていくための

「文章構成」となるテンプレートに近いかもしれません。

うまく言語化できない場合に活用できると思うので参考にされてみてください。

目次

スタッフに情報を伝えるフレームワークって?

どの会社でも、どの業界においても企画やイベント、商品開発などする場合、

基本情報を整理し、共有することでそれぞれの役割を担うことができます。

つまり「誰に何をどのように行動を促していけばいいのか」明確になっていきます。

しかし商品や企画、イベントがスタッフに伝えることなく自分の中で消化し、一人歩きしてしまうと商品を売ることはできません。

チームとして組織として活動しているのなら他のメンバーと協力していかなくては作業の効率化も図れないことから生産性もあがっていきません

また、基本情報の理解がないことから、共通する認識も生まれてきません。

その結果「どの方向へ向かっていけばいいのか」混乱を招いてしまう原因につながります。

このような問題に対処していくには、「人に伝えていく」という作業が必ず必要になってきます。

人に伝えていく方法としてはプレゼンや企画書などがあります。

組織として円滑に物事を運んでいくのならプレゼンや企画書を作成する必要もあるのではないでしょうか。

しかし、実際には「何から手をつけていけばいいの?」といった感じで戸惑ってしまうこともあります。

これからお話しするフレームワークはそんな場面で活躍が期待できるものを紹介していきます。

商品企画書

- こんな人に:商品設計から企画まで考えていく人

- できること:商品を企画するときに何を考えていけばいいのかわかるようになる

商品企画書は、企画の要点を書面化し「自社内でサービスや商品を具体的にどうやって現場や顧客に落とし込んでいくのか」

という場面で活用できるフレームワークです。

骨格となる基本的な内容は商品に対し「ターゲット」「コンセプト」「訴求ポイント」「戦略上の目的」を書き出し、

「販促方法」「流通」「価格帯」「製品内容」といった「4P分析」を活用していくことで、新たに作る商品や既存商品の課題や

改善すべきところなど問題点が見つかるようになります。

そのことから企画段階で自社の目的に沿った商品設計ができるようになります。

それと合わせてマーケティング施策との連動を考えることができるようになります。

⇒「商品企画書」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「商品企画書」の使い方

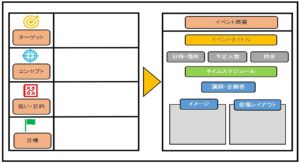

イベント企画書

- こんな人に:イベントを企画する事業運営者、店舗運営者など

- できること:イベントを企画するときに何を考えていけばいいのかわかる

イベントや集客方法は多岐に渡ると思いますが、具体的に「何をどうすればいいのか」と考える場合があるかと思います。

仮に企画を考えていく際、「認知獲得」のために行っていくのか」、それとも「利益を優先させるために行っていくのか」でその意味も変わってきますし目的も変わってきます。

また「コンセプトや企画の狙いはどこにあるのか」考えなくてはいけませんし、企画をやった後、「自社にどういった変化をもたらすのかという結果」についても検討しなくてはなりません。

イベント企画書は飲食店の既存客へ向けて行っていくイベントや集客活動をする時に活用できるフレームワークです。

4つの要素から各項目を設定し企画を設計できるので迷うことなく企画が作れるようになります。

イベント企画書で考えていく項目は以下の4つです

- 『ターゲット』・・・自社に来てもらいたい客層を設定する

- 『コンセプト』・・・どのような価値でターゲットに貢献できるのか考える

- 『狙い』・・・貢献する代わりに自社の狙いを明確にする

- 『目標』・・・コンバージョンにつなげていくにはどう考えるべきか目標を設定する

企画作成の際に4つの項目から考えていくことで「ボヤ~とした企画の全体像をはっきりとした骨格」にすることができます。

イベント企画書作るときの注意点!

このフレームワークはゴールに近づいていくための手段と言えるのではないかと思います。

大切なのは「プロセスを考えていく中で自社の目指すゴールを導き出せる戦略があるかどうか」

「その企画が本当にいけるのかどうか、目指していく結果に近づけるためどのように導くのか」という経営レベルで考えることが大切です。

それが企画成功の鍵を握っているからです。

だって企画書を作るのは誰でも作ろうと思えばできるからね。

⇒「イベント企画書」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「イベント企画書」の使い方

PREP

- こんな人に:企画をプレゼンする人

- できること:プレゼンする時に相手に伝えやすく話すことができるようになる

- 『P=Point(結論)』

- 『R=Reason(理由)』

- 『E=Example(事例、具体例)』

- 『P=Point(結論を繰り返す)』

PREPは、プレゼンテーションや文章を作成するときに活用ができる文章構成のテンプレートです。

ロジカルに説得力のある構成を考えていくときに活用できます。

議題やテーマに対して結論を押さえることで何が言いたいのか明確にできますし、理由と具体例を加えることで

聞き手は納得してもらえるようになります。

結論を繰り返すことで相手の理解も深まっていきます。

そのことからPREPは簡潔かつ、説得力のある文章構成を考えることができます。

飲食店で活用できる場面といえば会議に使えます。会社や組織に対し方向性プレゼンをしてみたり、現状の問題を解決していくために

提訴をしていくときに使えるのではないでしょうか。

また、メニューー変更をした時にスタッフにメニューに対する思いを伝える時や人材教育の場面でも使えます。

⇒「PREP」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「PREP」の使い方

TAPS

- こんな人に:問題解決しようとする人

- できること:理想と現実のギャップから問題点と解決策を考えることができる

TAPSは、理想と現実のギャップから話の内容を組み立てることができます。

- 『T⇒Tobe(あるべき姿)』

- 『A⇒Asis(現状)』

- 『P⇒Problem(問題)』

- 『S⇒Solution(解決策)』

TAPSはこの4つの要素の頭文字からとったもので「自社に足りないものは何か?理想に向かうために何が必要なのか?」考えることができるようになります。

使い方は『T⇒Tobe(あるべき姿)』を軸に考え、話す内容を設計していきます。

そこから『現状』を話すことで「理想と現実のギャップ」がわかるようになります。

その中から『問題』はどこにあるのかということを提訴し『解決策』を考えていくことができるので会議をする場合、スムーズに話が進めやすくなります。

また、それぞれの要素を深堀りしていくことで解決へと導いてくれるのではないでしょうか。

会議で話すときに役に立つ文章構成のテンプレートなので活用してみてください。

会議では話が脱線してしまうことがあるし、時間を無駄に費やしてしまうこともあります

なので項目を一つずつじっくり話をして進めていくことが大切です。

⇒「TAPS」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「TAPS」の使い方

IREP

- こんな人に:問題を解決しようとする人

- できること:問題を感じた時に他者にロジカルに説明をすることができる

IREPは、問題点に対する論点から話を進めていき、「理由⇒具体例⇒結論」といった順番に話を進めていく文章構成のテンプレートです。

- 『I⇒Issue(問題点、論点)』

- 『R⇒ Reason(理由)』

- 『E ⇒Example(具体例)』

- 『P⇒ Point(結論)』

IREPはこの4つの頭文字からきています。

PREPと考える内容は似ているのですがその違いは、「より論点に対する視点」から話を進めていくので

どちらかというと問題解決の場で活用することができます。

⇒「IREP」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「IREP」の使い方

SDS

- こんな人に:社内のリーダー

- できること:商品企画を考える際にざっくりと全体像を話すときに使えます

SDSは、テーマに対する要約からその説明をしてまとめていくために活用できる文章構成テンプレートです。

- 『S=Summary(全体の概要)』

- 『D=Details(詳細説明)』

- 『S=Summary(まとめ)』

このSDSは、たとえば業務に関する全体の情報(概要)の要点を話していき、「なぜそうなったのか?」「なぜならばこうだから」という感じで詳細の説明を行います。

そして最後に「話した内容をまとめていく」こういった流れで使うことができます。

ざっくりとした内容を話すときに活用できます。

もう少し詳しく掘り下げて考えていくのなら、ほかの文章構成テンプレートと合わせて考えてみると効果を発揮します。

⇒「SDS」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「SDS」の使い方

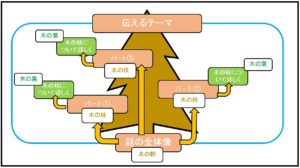

ホールパート法

- こんな人に:文章を多く書く人

- できること:テーマに対し細分化することでより詳しく話を伝えることができる

ホールパート法は、木にたとえてみるとわかりやすいかもしれません

- 『木の幹・・・(一番伝えたいこと「幹」を話す)』

- 『木の枝・・・(一番伝えたいこと(幹)の補足について話をする)』

- 『木の葉・・・(二番目に伝えたい(枝)の補足について話をする)』

最初に話の全体像(WHOLE)を相手に伝え、それから話の部分(PART)を説明する話し方で相手の「頭」を整理させるうえで、

とても簡単で効果的な文章構成テンプレートです。

もう少しわかりやすくしてみると日記に例えてみるといいかもしれませんね。(笑)

- 『木の幹・・・(一番伝えたいこと「幹」を話す)』⇒日記のタイトルにあたります。

- 『木の枝・・・(一番伝えたいこと(幹)の補足について話をする)』⇒出来事を書きます

- 『木の葉・・・(二番目に伝えたい(枝)の補足について話をする)』⇒出来事について詳しく書きます。

このようにして書くと情報が伝えやすくなります。

情報を詳しく掘り下げて説明をする際に活用できます。

この方法は僕がよく使っている方法で、ブログの記事を書くときにとても役に立っています。

⇒「ホールパート法」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「ホールパート法」の使い方

PASONAの法則

- こんな人に:問題解決を社内で提示しその解決策を導き出せる人

- できること:問題から解決までのプロセスを作ることができる

本来PASONAの法則は、物を売っていくための文章構成テンプレートで、いわゆるコピーライティングの技術です。

飲食店ではあまり使うことはないと思いますが、このテンプレートは問題を考え行動を起こしていくためにどうすればいいのかという

プロセスが組み込まれているため、自社内の問題解決や改善できるものがあれば組織に対し、解決策を依頼することができます。

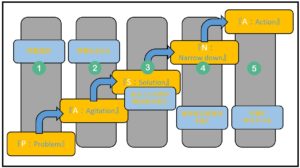

- 『P:Problem』⇒現状の問題を提訴します(人手不足など)

- 『A:Agitation』⇒問題に対してあおります(このままではスタッフが疲弊する)

- 『S:Solution』⇒解決策を提示します(求人募集する、または労働環境を改善する)

- 『N:Narrow down』⇒提示した中から緊急性の高いものに絞り込みます(すぐに対処できるものを考える)

- 『A:Action(行動)』⇒絞り込めたら行動を起こしていく(問題に対し行動を起こす)

こういった流れで使うことができます。

⇒「PASONA」の基本的な使い方

⇒飲食店向けに考えた「PASONA」の使い方

まとめ

企画やプレゼンテーションの作成が目的となっては元も子もありません。

大切なことは複数のメンバーが物事に対し共同で取り組んでいくために「お互いの認識を理解し、共通の目的を作る」ことで

その企画やプレゼンテーションの効果を発揮します。

なのでこの記事を参考に目的や目標を意味のあるものとするため、ぜひあなたの店でも活用してみてください。

なお、リンク先は機会があれば追って追記していくのでお待ちください^^

この記事で紹介したフレームワーク

- 商品企画書

- イベント企画書

- PREP

- TAPS

- IREP

- SDS

- ホールパート法

- PASONAの法則

今回はこんな感じです。

では!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます