どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

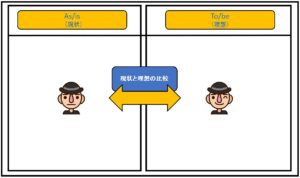

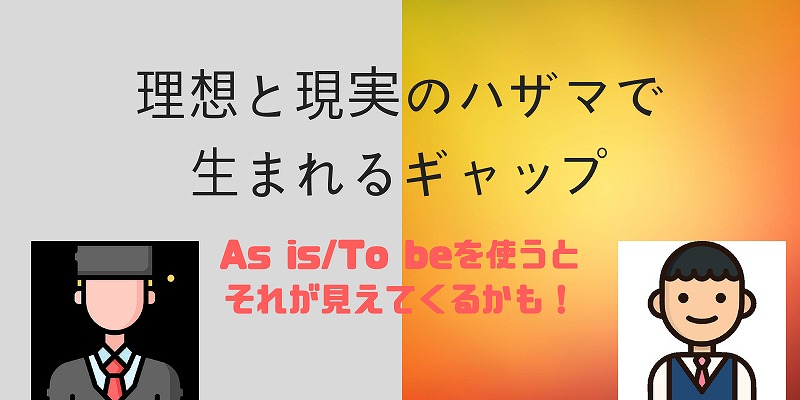

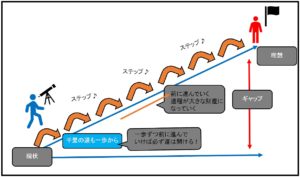

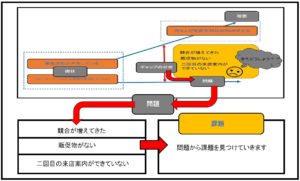

今回の記事では、問題を「見える化」し、理想とのギャップを埋めていくためのAs is/To beの基本的な使い方を解説していきます。

ま、結論から言うと、理想から現状を引くとギャップがわかりギャップから「何をすべきなのか?」という問題がわかります。

そこから課題を見つけていくことができます。

理想を追い求めているんだけど、それに向っていくには、いったいどこが問題なのか?ということがわかるビジネスフレームワークです。

(繰り返しました。。。すみません笑)

もし、あなたの事業がどこに問題があり、どういうふうに改善活動に取り組みたいと考えているのなら

ぜひ「As is / To be」でチェックしてみてください。

As is / To beについて

「As is / To be」は、あるべき姿「To be」と現状「As is 」の要素を考え、見える化することができます。

- 「To be」⇒あるべき姿

- 「As is 」⇒現状

「As-is(アズイズ)」とは?

- 現状

- 今の姿

今、現在の状態のことを意味します。

「To-be(トゥービー)」とは?

- 理想/将来

- あるべき姿

こうあるべきという理想の状態のことを意味します。

As isとTo beのその間から生まれるギャップから何を考えていけばいいのかわかるようになります。

どのような理想を持っていたとしても必ず「現状」という現実があります。

理想に向かっていくための第一歩は、この理想と現状の比較から始まります。

「千里の道も一歩から」という言葉があるように、何事も一歩一歩少しずつ前に進んでいくことで確実に前進していきます。

その中で気がつくことは、何事も「地に足をつけて考えていかないといけないし、その中から出来る事や出来ない事がわかる」ようになっていくんですね。

その中から育まれる経験というものは後で大きな財産になってきますよ^^

実はこれが一番大切なことなんですけどね!

As is / To beはどんな場面で使える?

As is / To beは、自分たちの向かうべき未来を想像し、ありたい姿を描くことでギャップを浮き彫りにすることができます。

そこからどのようにして目的を達成していくのかに使うことができます。

主に使える場面としては

- 事業の課題や問題解決に使える

- 個人の問題解決や目標設定に使える

- 人材育成に使える

この3点※に活用することができます。

※ほかの要素にもいろいろと使うことができますが、本記事ではこの3点に要点を絞り話をしていきます。

As is / To beは考え方によって様々な角度で使うことができ、応用がききます。

事業の課題や問題解決に使える

事業をしていると様々な課題や問題もあるかと思います。それに対し、解決していく糸口を見つけなければ理想とするゴールに近づいていくことはできません。

そんなときにAs is / To beを使っていくことで、何をどのようにしていけばいいのか、行動すべき点がわかるようになっていきます。

ここで、たとえ話を使い「どういう感じで考えていけばいいのか」書いてみるので参考にされてみてください。

例①:事業の問題に対し考えてみると。。。

「今年は環境整備をして働きやすい職場環境にしていこう」

「でも人手も足りていないし、休みもちゃんと取れていないのが現状なんだよな~」

「問題はどこにあるんだろう。。。」

「じゃ~どうしよっか??」

例②:売り上げの問題に対して考えてみると。。。

「今年の営業利益は前年対比30%を目標にしたい」

「でも上半期の売り上げは前年対比10%減だったな~」

「これを挽回していくためにも下半期は前年対比40%増を目指さないとな~」

「何をしていけばいいんだろう。。。結構やばいな~」

「どうしよっか??」

この場合も「目標とする営業利益を達成するために下半期にどのような課題をしていけば目標を達成することができるのか」

考えることができます。

例③:集客活動の問題に対し考えてみると。。。

「3ヵ月後にはネットからの問い合わせを20%増にしていきたい!」

「でも現状はアクセスがあまり伸びていないんだよな~」

「どこに原因があるんだろう。。。」

「どうしよっか??」

この場合においても同様に「集客活動がうまくいっていない原因から問題を見つけどのような課題をしていけばいいのか」考えることができます。

といった感じで大枠~小枠まで事業の問題に対し課題を考えることができ、そこからどのようにして目標を達成していくのか

考えることができるようになるんですね。

大なり小なり理想はあると思いますが、会議とかで「目標とするゴールに対し何が足りないのかという課題」を

見つけていく場面で活用することができます。

結果!「できる事、出来ない事」を明確にすることができます。

個人の問題解決や目標設定に使える

As is / To beは個人でも活用することができます。

どういった場面で活用できるのかというと、個人目標の設定から考え、そこから現状を洗い出し、

そこから課題を見つけていき、どのようにしていけば目標に近づいていくことができるのかわかるようになります。

これは上に書いた「事業の課題や問題解決」と同じ要領で考えることができるんですね。

ということで、これも同じく例を3つほど出してみますね。

例①ダイエットに関して考えてみると。。。

「夏までに3Kgやせたい!」「だって着たい服があるんだもん!」

「でも今はおなか周りがブヨブヨ~笑」

「こうなってしまったのはナゼ?」

「どうすれば、やせることができるかな??」

僕も最近、歳のせいなのか代謝が悪くなってお腹が出てきました。。。

靴下を履くのがしんどくなってきました。。。

はい!余計なことを書きました!。。。笑

ということで。。。笑

このような場合においても「着たい服があるという欲求」から「どのようにしていけば、それをクリアすることができるのか」

考えることができるようになります。

例②遊びに関して考えてみると。。。

「今年の夏は子供たちとアウトドアに行って思い出をたくさん残したい!」

「でも自分も子供もなかなか休みが取れないんだよな~」

「休みが取れない原因ってなんだろう。。。」

「う~ん、、、どうしよっか。。。」

遊びに関しても同様にAs is / To beを活用することができますよね。

例③スキル習得に関して。。。

「今年はプレゼン資料を作れるようになるぞ!」

「でっでもっ!パソコンに詳しくない。。。笑」

「何からしていけばいいのかな?」

「どうしよっか。。。」

もちろん個人スキルの習得のために活用することができます。

個人目標を立て、そこからどういった手順でやっていけばいいのかわかるようになります。

こんな感じですが、個人でも自分の持っている目標に対し、理想があったとします。

その中で理想に近づくためには「今の自分の現状を知ることで何をすればいいのかわかる」ようになります。

結果!「自分の成長において何が足りないのか考えることができる」ということがわかってきます!

これって生きていく中でとても重要なことだと思います。

謙虚さって人格に影響すると思いますが謙虚さこそ人を成長させるひとつの要因だと思っています。

成長していくうえで、仮に何が足りないかわからない場合は、As is / To beを使うとわかってくるかもしれません。

ニヤリ☆

人材教育で使える!

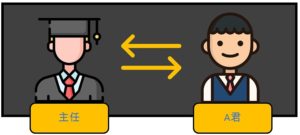

人材教育をする時でもAs is / To beは使うことができます。

この場合においても「教える人、教えられる人、双方」で使うことができます。

これも例として3つ作ってみました。

例①教育係の主任が使う場合

「A君を3ヵ月後に一人で営業回りができるように教育する」

「でも今は接客がうまくできないと思う」

「うまくできないのはナゼ?」

「なにから教えようかな?」

このように教える人も、A君を組織において「あるべき姿にいざなっていくために目標を設定しそこから何が足りないのか」考えることができます。

例②教育されるA君が使う場合

「3ヵ月後に営業が独り立ちできるようになる!」

「でも今はちゃんとできるのか不安。。。」

「なんでだろう。。」

「どこの部分に不安を感じるんだろう。。。」

教育を受けるA君も「あるべき姿という理想」を掲げています。しかし現状では不安でいっぱいのようです。

その不安要素に対し、「何をしていけばA君が感じている不安を取り除くことがでできるのか」考えることができます。

例③お互いをすり合わせて使う場合

よし!A君、3ヵ月後に営業を独り立ちできるようになろう!

はい!3ヵ月後に営業が独り立ちできるようになりたいです!

でもやったことがないから不安です。。。

そうだよな!じゃ~何が不安なのか教えてくれるかな?

うまくいくかどうかわからないから不安なんです。。。

はは!そんなことか!そりゃ~誰だってはじめはうまくいかないものさっ

うまくいくためにどうしていけばいいのか一緒の考えながらやっていこう!

はい!ありがとうございます!がんばります!

このようにお互いが理想を掲げ現状を理解しあうことで何をすべきかわかるようになります。

また、これをうまく活用するには「Must・Will・Can」というフレームワークがあるので、それとあわせて活用すると効果倍増します。

「Must・Will・Can」は事業活動において「やるべきこと・できること・やりたいこと」が組織と個人間、双方で理解しあえることで

ミッションを明確にすることができるフレームワークです。

あわせて読んでみてください。

⇒飲食店で自分のキャリアを考えるにあたり3つの輪を使って分析する方法を紹介

⇒「Will・Can・Must」の基本的な使い方

これまで見てもらうと「As is / To beは多岐にわたって活用することができる」ことがわかってもらえたと思います。

また、お分かりいただけたと思いますがAs is / To beは考えるべき共通点があるんですね。

それはどういうことかというと。。。

- あるべき姿⇒Want(求めている欲求)

- 現状⇒Now(今ある状態)

- 問題⇒Problem(問題の発見)

- 課題点⇒Challenges point(問題に対する挑戦)

という感じに言い換えることもできます。

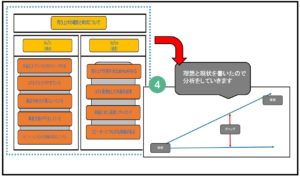

そして①~④といった流れで考えることができるので、手順に困ることなく目標やゴールに向かっていくための羅針盤となるんですね。

では具体的な使い方を見ていきましょう。

As is / To beの具体的な使い方

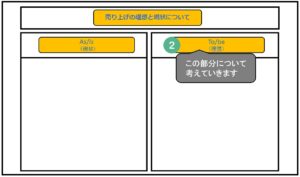

手順は画像を見てもらえるとわかりますが、番号を書いているのでそれに沿って進めていきます。

ステップ①議題となるテーマを設定する

はじめは、テーマを決めずにざっくばらんに考えてもいいんですが、いろんな要素が混同してしまい

結局、何がなんだかわからない状態になってしまい、書けなくなってしまう可能性がでてきます。

なので「はじめに考えるべきテーマは設定しておいたほうがいい」ですね。

これを設定することで細部まで自分自身で考えていることがわかるようになるからです。

「神は細部に宿る!」ですよ!

ということで今回は上に出ていた例から抜粋し、「売り上げに関する内容」からテーマにして考えていきましょう。

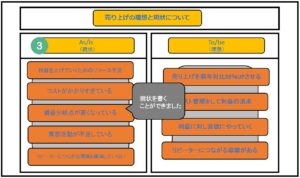

今回のテーマ:「売り上げの理想と現状について」

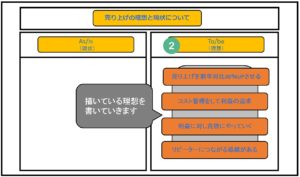

ステップ②あるべき理想の姿を描いていく

ではテーマに沿ってあるべき姿、自分たちが思い描く理想を想像します。

箇条書きがいいかもしれませんね。

まずは思い浮かぶ要素をすべて書き出します。

書いたものは後で整理すればOKです。

理想は4つほど書きました

- 売り上げを前年対比30%Upさせる

- コスト管理をして利益の追求

- 利益に対して貪欲にやっていく(ざっくりですみません。。。)

- リピーターにつながる導線がある

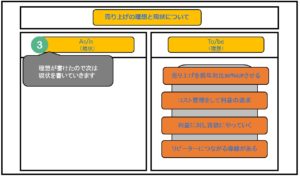

ステップ③現状を書く

理想に対して今はどんな状況になるのか書き出します。

経営リソース、個人のスキル面も考慮しながら見る人にとってどのような感情になっているのか定性的な情報も書いていきます。

また理想と現状は片方ばかり考えるのではなく双方の要素を確認しながら整理していったほうが関連性も出てくることから

ギャップを分析しやすくなります。

理想に対して現状はこんな感じです

- 利益を上げていくためのリソース不足

- コストがかかりすぎている

- 損益分岐点が高くなっている

- 集客活動が不足している

- リピータにつながる導線がない

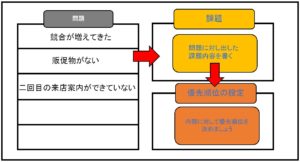

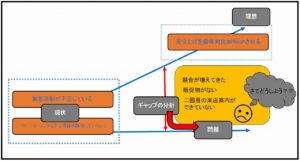

ステップ④ギャップを分析する

理想と現状との間にあるギャップを分析します。

このギャップが「問題」となるわけでこれまでの例から見ると「どうしてだろう」とか「なぜだろう?」といった感じで考えていくことができます

例えば上の例に挙げましたように

「今年の営業利益は前年対比30%を目標にしたい」

「でも上半期の売り上げは前年対比10%減だった」

この時点で-20%減という問題が生まれています。

これを挽回するためには下半期では前年対比40%増が必要です。

(かなり厳しいですけど笑)

30%の利益を増収していくためにどんな施策をしていくのか考えていく必要が出てきます。

ギャップの分析から問題点がわかるようになります

例では

- 競合が増えてきた

- 販促物がない(間に合わなかった)

- 二回目の来店案内ができていない

こんな感じです。

ここまではざっくりいいです。

肝心なのは問題にどうやって向き合って課題を見つけていくのかということが大切です。

ステップ⑥問題からやるべき課題を見つける

問題がわかればあるべき姿に向かうために問題に対する課題を見つけていきます。

上の例で考えてみましょう

例えば-10%減という問題に対し、「今後、下半期に向けてできることや、どのような施策が必要なのか」考えていくことができます

問題に対し課題の例を挙げますと

- 顧客の動員数が減少したので販促に力を入れる

- 安い商品ばかりが売れて高額商品がなかなか売れないので導線を見直す

- コストがかかりすぎたため利益を圧迫してしまっているのでコスト管理に力を入れる

などといった、できる限りの可能性を考え、実行できるものやできないことを振り分けていきます。

ステップ⑦課題に優先順位をつける

実行できるものが明確になれば課題に優先順位をつけていきます。

その際、影響度の高いものからできるだけ実行できるような環境を作っていきます。

影響力が大きなものを改善すればより大きな結果を生むからです。

残りの下半期、30%増できるように優先順位をしっかりと考えていく必要があるって事ですね。

ステップ⑧行動するための予定を立てる

優先順位が決まれば後は行動するために予定を立てましょう。

仮に影響度の高いものが時間がかかるものだとしても逆算して業務を細分化し影響度の高いものから着手してきます。

それと同時に影響度(中)影響度(低)といった感じで予定を立てていけばいいかと思います。

その際に「誰が・何を・どのように」といった感じで当てはめて考えると行動しやすくなります

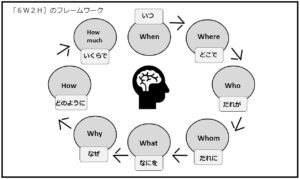

経営リソースから6W2Hなどを使っていくと行動計画や予定をはめやすくなります。

ステップ⑨行動する

ここまで考えることができたら後は行動に移すのみです。

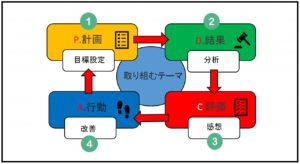

その後PDCAを行い、なんとしてでも30%の増収を目指していくようにしていきます。

とまあ、、こんな感じでAs is / To beを使ってあるべき姿へ誘っていくことができます。

深堀りするための問い

As is / To beを使い、よりよく理想に向かっていくためにはテーマに対し深く考えていくことで細部まで検討することができるようになります。

ここで深堀りするための問いを考えてみました。

理想に到達していくには何が必要?

あるべき姿という目標に向かうためにはどのようなモノが必要なのか考えていきます。

基本的には経営リソースから考えます。

経営リソースはヒト・モノ・カネ・時間といった事業を動かしていくための資源のことで

その中で、「できるもの・できないもの」を振り分けていくことでよりスムーズに理想に向かうことができます。

到達していくための手段は?

ビジネスで考えていく場合、どんなリソースを使っていくのか考えます。

- ヒト・・・知識や技術といったスキル面で考えることができます。

- モノ・・・設備面、ツールなどを使って手段を考えます。

- カネ・・・どれくらいの投資をしてどれくらいの見込みがあるのか考えます。

- 時間・・・どれくらいの時間を要してどれくらいで到達していくのかスケジュールを予測します。

そして繰り返しになりますが、6W2Hを使って行動していくリソースを決定していきましょう。

重要な問題点どれ?

理想に向かっていくために最も弊害となる重大な問題点はどれなのか検討していきます。

重大な問題点の中でも細分化していくことで、少しずつ重大な問題を解決できる場合もあります。

なのでそのような場合は細かく分析して問題解決に当たりましょう。

また、逆に小さな問題でも「後々に大きな障害になりうるもの」だってあるかもしれません。

最初は靴の中に入った小さな小石かもしれませんが、そのまま放置していくとやがて違和感を感じ、靴下をすり減らし皮膚に摩擦が起こり

皮がむけて、痛みを伴ってしまうようになるかもしれません。

なので小さな問題もやがて障害になりうる要素があれば、頭の片隅でもかまいませんから、

「重大な問題になりうるであろうと予測する」ことで予防線を張ることができます。

チェックすべき点

As is / To beを使ったとしてチェックすべき点というものが実は存在します。

これは日常点検と同じで「点呼・点検・確認」などといったチェックをすることでより確実なものへと向かっていくからです

考えていく要素は

- あるべき姿⇒Want(求めている欲求)

- 現状⇒Now(今ある状態)

- 問題⇒Problem(問題の発見)

- 課題点⇒Challenges point(問題に対する挑戦)

この4つに対して

- 到達したいあるべき姿を言語化することができている

- 現状について正確な状況を理解している

- 何が問題なのか把握できている

- 問題があるという認識をチーム内で共有できている

この4つをチェックすることで「As is / To beの仕事は完成」します。

ではチェックすべき点について解説をしていきます。

CHECK1

到達したいあるべき姿を言語化することができている

これは、ほかの人達にも理解できるように到達したいあるべき姿を書いていきます。

当然のことながら「事業のミッション・ビジョン・バリューに沿って考えていくべき内容」だということは承知してください。

CHECK2

現状について正確な状況を理解している

現状を理解することでどうすればいいのかという問題も見えてきます。

もちろん一人で抱え込むのではなくてチーム全体で認識できるようにしていきましょう。

CHECK3

何が問題なのか把握できている

具体的に何が問題なのか?

「果たしてその問題はクリアすることができるのか」ということを理解しておくのも重要な要素です。

問題に対してできることやできないことがあるかと思います。

地に足をつけてできることをやっていきましょう。

CHECK4

問題があるという認識をチーム内で共有できている

最後に、どのような理想を掲げていても事業で使う場合はチーム内で認識と共有ができていないとあるべき姿には到達することはできません。

なので日ごろからミーティングとか会議の場、普段の会話でもかまいませんから

「あるべき姿と現状を把握しその中で問題があるということを認識できるような環境」を作っていくことが大切です。

まとめ

今回はAs is / To beについてお話をしてきました。

どんなことでも理想というものはあると思うんですよね。

僕もそうです。

理想に向かっていかなくては自分のビジネスの形も作ることはできません。

(内容は別にして)

(内容を突き詰めていくための本記事ではありません。内容を突き詰める以前に考えていくフレームワークです)

これは学校にテストと同じで100点を目指すとして、今の現状からどうすれば100点を取ることができるのか考えることができますよね。

それと同じことなんです。

100点を目指すために現状を把握しそこから出てきた問題を見つけ課題をクリアしていきましょう。

これは本当に自分のみならず事業全体の成長につながっていきますからね^^

ということで今回の記事は終わりです。

参考になればうれしく思います。

最後まで読んでくださりありがとうございます^^

では!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます

このように、うまくいっていない状況であるとき

「方向性の再確認と再認識することで課題が見つかり目標に向かうためどうやっていけばいいのか?」

ということを考えることができます。