ここでは仕込みや営業中で身に付いたスキルの有無をチェックできる項目になっています。

仕込みのチェック項目はこちらのリンクから飛ぶことができます

[仕込み編]シェフ専用です。新人調理師の育成教育チェックシート

営業中のチェック項目はこちらのリンクから飛ぶことができます。

[営業編]シェフ専用です。新人調理師の育成教育チェックシート

調理法などは店のジャンルによって様々なので記載はしませんが、

調理師として基本的な動きや技術などを焦点にあてて

話を進めていきます。

目次

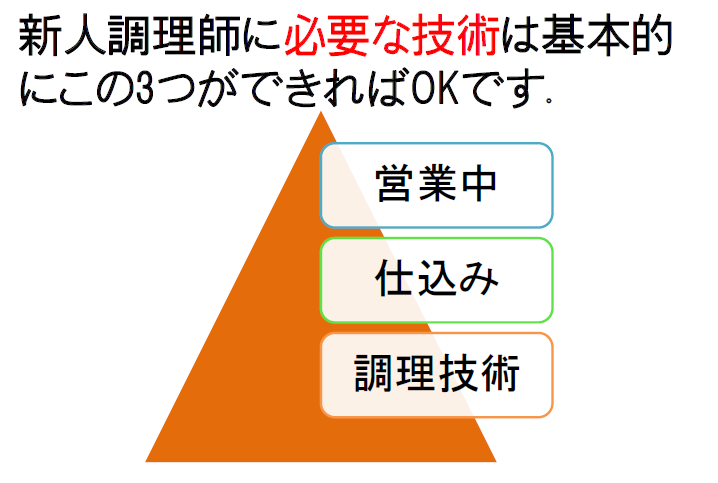

スキルについて3つに分けて考えてみる

ここで考えられるスキルとは営業中とそれ以外の時間、

つまり仕込み時間で使うスキルと調理技術を前提として進めていきたいと思います。

営業中のスキルは初めの方の営業編で

チェック項目を作成してあるので重複することになりますが

より深く理解してもらう為にもう一度おさらいしてみましょう。

営業中のスキル

仕込みで使うスキル

調理技術

そこでそのスキルを身に付けて営業や仕込みで使う調理技術など行うチェック項目です。

※あくまで新人レベルで行えるスキルを考え作成したものです。

~営業中で求められるスキル~

営業中に求められるスキルはどんな物があるのでしょう。

ここで営業中の優先順位は状況によって変化はしますが、ある程度決まっています。

以下リンク先に載っています

料理人向け!段取りですべてが決まる仕事の優先順位と今やるべき仕事を考えよう

リンク先に記載してあるものは自分のお店に置き換えて考えてみてくださいね

それではチェックシートを作成したものを見てみましょう

~営業中で求められる技術チェック項目~

- 料理提供の優先順位の把握

- 料理提供の流れの把握

- 他のポジションのサポート

- 洗い物を円滑に回せるか

などです。

~仕込みで使う必要な技術~

ここでは仕込みで使うスキルとして段取りよく仕込みが出来ているかをチェックし、

そして円滑に営業までこなせるように考えることができるかが,チェック項目の対象となっています。

仕込みで使うス技術チェック項目

- ①仕込みの優先順位ができているか

- ②仕込みの段取りはできているか

- ③先のことを考えた仕込みができているか

- ④同時に仕掛け仕込みができるか

- ⑤仕込んだあとの整理整頓ができているか

- ⑥仕込んだ食材の在庫管理ができているか

ここで解説していきましょう

~①仕込みの優先順位は出来ているか~

仕込む順番によっては仕上がりが早い物、遅いものがあります。

また早く仕込まないといけない物、後でも大丈夫な物、直前に仕上げなければいけない物、などあります。

仕込みに取り掛かる前にどういった流れで仕込みをしていくのか、

優先順位を考えて行動していきましょう。

~②仕込みの段取りは出来ているか~

優先順位が決まったら、仕込みをしていくための段取り、つまり仕込みをしていくための仕込みをしていきます。

これがないと次の仕込みに移れませんから、

仕込みをしていく段取りまで考えて仕込みに移りましょう。

~③先のことを考えた仕込みができるか~

仕込みを進めていくと、手があく場合が多い時は、一つの仕込みを完成させるのに手が遅いか

、次の一手、二手の考えを持っていないということになります。

それでは最悪、仕込みが間に合わずに、営業に影響が出るかもしれません。

先のことを考えた仕込みを行うためには上記の①、②の段取りが必要になってきますので、初めに考え、

行動に移ることが先のことを考えた仕込みになります。

~④同時に仕掛け仕込みができるか~

同時に仕掛け仕込みが出来るかどうか判断するために、

自分の全体の仕込みを見渡して同時に行える仕込みがあるか分析します。

もしもそんな仕込みがあれば同時に行うようにしましょう。

具体的にいうと、

火口①+火口②=火口を何口かまとめて使う場合

切り出し+火口①=火口で火入れしながら、切りものをする場合

火口①+計量=火口で火入れしながら計量も行う場合

など合わせ技で仕込みを同時に行えるかという判断基準になります。

しかし、ここで注意が必要になってきます

ただしがむしゃらに火口で火入れしながら切り出し、計量を行うどうなるか?

火口調理をしていると・・・・

という悪循環になってしまいますので自分の目で追える範囲で仕込みを同時に仕掛けていきましょう。

これが出来るようになるとグッと仕込みが早くなります。

しかし仕込みを早く終わらせることがあなたの仕事ではありません。

あくまで、お客様の為に行う仕事術ですから、勘違いしないようにね!

~⑤仕込んだあとの整理整頓ができるか~

仕込んだら仕込みっぱなし、やりっぱなしというのは良くありませんから、

仕込みながら、整理整頓をし、営業中に使いやすくするかどうかが、

ここでは大切になってきます。

また仕込みをしながら片付けができるようになるといいですよね。

片付けをしながら出来るようになると後の仕事もスムーズに行えるようになります。

例を見てみましょう

仕込み→整理整頓→片付け→仕込み→整理整頓→片付け→営業

こんな具合に自分の仕事が出来るようになるといいですよね。

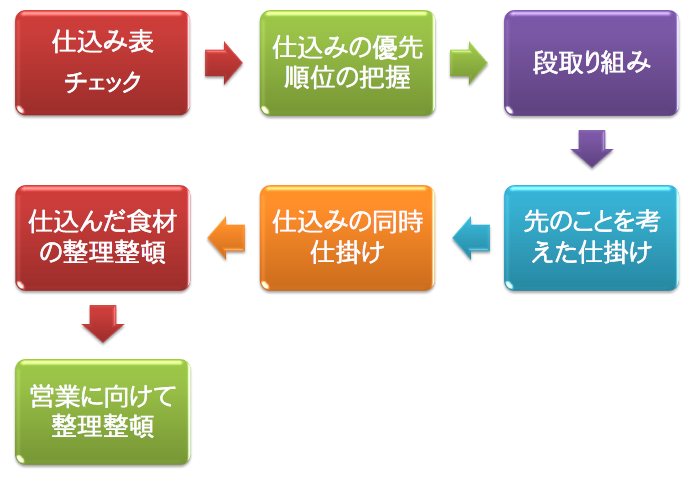

仕込みで使うスキルチェックシートまとめ

仕込みで使う技術で行うことは

こんな感じの流れが仕込みで使う技術です。

初めは大変かもしれません、また無理をして同時に仕込みをしてしまうと一品、

一品のクオリティが落ちてしまいます。

新人のあなたにとっては、仕込みの技術の思考だけを頭に入れて、

いずれチャレンジし出来るようになるまで

一つ一つ確実にできるようになることが最優先です。

そして確実に出来るようになったら、

上記の仕事を実践出来るようにしていきましょう。

仕込みも円滑にこなせるようにしていくステップアップが大切です。

調理技術のあれこれ

ここでは料理の基本的な調理技術のチェック項目です。

調理技術と一概に言っても様ざまな調理技術が存在します。

切る技術もあれば、火を入れる技術、混ぜ方、調味料の適切な使い方、調理過程の状態変化の見極めなど。

また調理過程で意識しないといけないものは室温の温度管理、食材の温度管理、などが重要です。

切る技術

混ぜる技術

火入れする技術

和える技術

漬ける技術

盛り付ける技術

ここでは基本的な調理技術を考え、作成してみました

~切る技術チェックシート~

- 同じ大きさに切ることができるか

- 水分が出ないように食材を切ることができるか

- 様々な切り方の分別が理解できるか

上記のチェックシートの解説をしてみましょう

~同じ大きさに切ることができるか~

食材を同じ形、大きさで切るということは調理法として基本中の基本、

そして大切なことです

調理過程のよって違ってきますが同じ形、

大きさで切らなければいけない理由は

- 盛り付けた時の見栄えに反映される

- 火の入り方が違ってくる

この2点に絞られるからですね。

同じ大きさ、形で切っていかないと

お客様の口に入った時の食感が変わってきます。

※あえて違う形で切って食感の違いを楽しんでもらう切り方もあります。

ちゃんと切ってもらう理由をシェフは新人に伝え、チェックしないといけません。

- ブイヨン用なのか

- 前菜用なのか

- 煮込む用なのか

- 飾り用なのか

によって切り方が変わってくるので意識していきましょう。

~水分が出ないように切ることができるか~

切る行為によって食材から水分が出るということは包丁が悪いか、

切る人の腕が悪いか、どちらかになります。

ここでは主に野菜を切るという仕事がほとんどだと考えられます。

切るという仕事は調理過程で基本中の基本なので、

どちらに原因があるかはっきり突き詰めましょう

水分が出るとどうなるか?

- 食材の劣化が早くなる

- みずみずしさが損なわれる

- 本来の食材の味が損なわれる

~様々な切り方の分別が理解できるか~

調理法によって切り方はいろいろ変わってきます。

くし型、乱切り、千切り・・・

又はアリュメット、バトネ、サルピコン、カルチェなど・・・

ここで全ての切り方を記載するつもりはありません

切り方は様々ですが、料理の調理法によって切り方を変える必要がある場合

は切り方を理解しましょう。

~混ぜる技術チェック項目~

- 食材の最適な混ぜ方ができるか

- 食材の混ぜる順番は最適か

- 混ぜる順番を理解できているか

チェックシートの解説をしてみましょう

~食材の最適な混ぜ方が出来ているか~

最適な混ぜ方というのは一体どんなことを指すのでしょう?

混ぜるといっても一気に攪拌しなければならないもの、

少しずつ混ぜなければいけないものと様々です。

ここで例を挙げてみましょう

一気に攪拌するもの

- 練り物

- ムース

- メレンゲなど

少しずつ混ぜないといけないもの

- マヨネーズ

- ドレッシング

- ベシャメルなど

混ぜるにあたってどうしてもわからない場合は

先輩やシェフに確認をとって行い、自分の混ぜる技術をモノにしていきましょう

~食材の混ぜる順番は最適か~

混ぜる順番を間違ってしまうと分離したり、

口当たりが悪くなってしまう、などの場合がありますので

ここは混ぜる順番をレシピで確認をして、

確実に行えるようにしていきましょう。

~混ぜる順番を理解できているか~

ただ混ぜる順番が分かっていても、なぜ混ぜる順番というものがあるのか

理解が深まると、失敗の数も減っていきます。

料理は科学です。理屈、理論も勉強していけば、

あなたの技術に役に立ちます。

初めはわからないことだらけですが、

ここは経験豊富な先輩やシェフに質問を投げかけて

理解を深めて次に活かしていきましょう。

~火入れする技術チェックシート~

- 最適な火の入れ方で炒めることができるか

- 焦がさないように焼くことができるか

- 水分調節と時間調節をしながら蒸すことができるか

- 揚げる火力は最適か

- 煮込む時間は最適か、またアク取りを行うことができるか

- 適度な茹で方ができるか

~最適な火の入れ方で炒めることができるか~

料理によって炒め方が変わってきます。

- 強火なのか弱火なのか

- 短時間なのか長時間なのか

- 鍋やフライパンの大きさによって熱の伝わり方が違う

- 初めに塩を加えるのか、後から塩を加えるのか

によって仕上りも変わってきます。

ここではどのように炒めるのかによって仕上がりが変わってくるので、

料理に対するセルフイメージが大切になってきます。

~焦がさないように焼くことができるか~

焦がさないように焼くのは基本です。

ここで食材を焼くときに判断できるものがあります。

それは音で判断、見て判断、香りや匂いで判断です。

では焼くときの音を耳で判断してみましょう

これは焼きながら別の作業をしている時に有効な判断材料になります。

焼くときの音を耳で判断する場合

- 低音の音だと→温度が低い

- 中音の音だと→温度が適切(調理の仕方で変わる)

- 高音の音だと→温度が高い

また目で見て判断することもできます。

- 蒸気が出ていると温度が低い→食材から水分が出ている証拠

- 煙が少なく、適度な蒸気が出ている→適度に食材に熱が加わっている証拠

- 煙が出ている→温度が高い証拠

また鼻でも香りや匂いを判断することができます。

- 食材の香りが出ている→低音

- 食材の香ばしい香りが出ている→中火~強火

- 食材ではなくフライパンの焼ける匂いがする→超高温

このように食材を焼くときに判断できるのは耳、目、鼻です。

まとめるとこんな感じです

- 低音の音→蒸気が出ている→水分が出ている→食材の香りが出ている

- 中温の音→煙が少なく、適度な蒸気が出ている→食材の芳ばしい香りが出ている

- 高音の音→煙が出ている→煙を判断(食材を炒める時の油ORフライパン)→焼ける匂い(香り)がする

どの感覚で判断するかによりますが

音で聴いて判断、目で見て判断、鼻で感じて判断ということができます。

もっと掘り下げれば5感全て使うんですけどね・・・

また入れる食材とフライパンに対しての料理よって

熱の伝わり方が変わってくるので

その都度炒めている時の状態変化を見ていきましょう。

~水分調節と時間調節をしながら蒸すことができるか~

店の形態、大きさ、設備によって変わってきますが、

スチームコンベクションがあれば問題ないと思います。

※過信は禁物です。状態を見ながらチェックしよう

しかしスチームコンベクションがない場合は、

蒸し器などで時間調節と水分調節を行う必要があります。

この時の温度は、常に沸騰状態を保たなければ蒸すことはできませんから、

マメな水分調節と時間調節が必要になってきます。

~揚げる火力は最適か~

油で食材を上げるという仕事はよくあります。

そこで火力というものが重要になってきます。

揚げる温度が低いと食材が油を吸いやすくなります。

また、温度が高すぎても食材に火が入る前に表面が焦げてしまいます。

食材を揚げる温度管理ができるようにしましょう。

~煮込む時間は最適か、またアク取りを行うことができるか~

食材の種類、部位によって煮込み時間が変わってきますので

食材を理解して煮込む必要があります。

また食材を煮込んでいくと必ずアクというものが出てきます。

それをそのまま放置してしまうと煮込んだ汁に食材のえぐみが移ってしまうので

アクは規定に取る習慣を身につけましょう

~適度な茹で方ができるか~

食材によってゆで方が変わってきます。

また仕上げのイメージによって変わってくるので

そこは先輩やシェフに確認をとって茹で時間の確認を行いましょう。

~和える技術チェックシート~

- 料理提供の直前に料理に和えることができるか

- 和える時に混ぜすぎないようにしているか

- 和える時の段取りは出来ているか

- 「和える」と「混ぜる」の違いを理解できているか

上記の物を解説したものがこちらです

~料理提供の直前に料理に和えることができるか~

和えるという調理法は大体直前に行います。

なぜその行為を行うかというとあらかじめ和えておくと食材から水分が出てしまい、

味がボケやすくなってきますので、和えるという調理法は直前に行います。

~和える時に混ぜすぎないようにしているか~

和える調理法で混ぜすぎると同じく水分が出過ぎてしまい、食材の味が損なわれます。

和えるという仕事はあくまで直前、そして混ぜすぎないようにすることがポイントです。

~和える時の段取りは出来ているか~

和える調理法でオーダーなどをこなしている場合などは迅速に行う必要があります。

そのために段取りができていないとスムーズな料理提供が行うことができないため、

お客様のクレームの対象になってしまいます。

美味しく混ぜるための段取りよく和える準備をしておきましょう。

~「和える」と「混ぜる」の違いを理解できているか~

和える(あえる)は調理法の一つ。

食材に調味料など味を加えるものを入れて混ぜ合わせることを言います。

材料と合せてから余り時間を置かずに提供する場合が多いです。

ここで和える調理技術は一体どんなものかを考えてみたいと思います。

和えるというのは主に和食などで使う調理技術ですが、ごく一般的な使い方を洗い出してみました。

・サラダを混ぜるのではなく和えるように優しく混ぜる。

・カルボナーラなど最後に余熱で卵を和えるように混ぜる。

・パスタなどで使うチーズは最後に和える感じで混ぜる。

「和える」というのは「混ぜる」と違った感じのニュアンスとなります。

「和える」を理解しないと「和える技術」のチェック項目は作成しても意味がありません。

「和える」という調理技術を理解しましょう。

「和える」→「直前調理」→「フワっと混ぜる感じ」

「混ぜる」→「仕込み段階」→「完全に一体化」

こんな感じです。

~漬ける技術チェックシート~

~塩の場合~

- 漬け込む時間は最適にされているか

- まんべんなく塩が行き渡っているか

- 部位の厚さによって塩の量の調節が出来ているか

- レシピ通りの分量で漬け込みが出来ているか

~ハーブやスパイスの場合~

- 食材にまんべんなく風味が行き渡っているかチェックができる

~オイルの場合~

- 食材にまんべんなくオイルが行き渡るように混ぜているか

- 食材によって最適な混ぜ方ができるか

- 真空や落としラップをして空気の遮断を行っているか

~液体の場合~

- 食材に最適な量の液体で漬け込みができるか

- 液体をレシピ通りの分量で作ることができるか

- 真空や落としラップをしてしっかり漬け込みができるか

- 時間の管理は適切か

漬ける(つける)とは、食材を各種の調味料や酒、油、専用の漬け床などの中に

一定時間入れておく調理法のことです。

漬ける時間は、数分から数十年にも及ぶものまでありますが、

ここでは新人向けのチェック項目なので長期間にわたって

つける場合のお話は避けておきましょう。

また漬けるという調理技術は下拵えの技法としても多用されます。

漬ける目的は3種あります。

保存

風味付け

調味

また食材と漬ける用途によっては2種類に分類されます

食材を主に利用する場合

マリネ

ピクルス

漬物

漬け地を主に利用する場合

アルコール漬け

サングリア

梅酒

リモンチェッロなどのリキュール類など

~盛り付ける技術チェックシート~

基本的に新人自ら、盛りつけを提案することはないので

料理長や先輩などにチェックしてもらう必要があります。

盛り方次第で付加価値が付くこともあるので、ここは外せないチェック項目です。

- 盛りつけを行えるスタンバイが出来ている

- 見本通りの盛りつけができる

- ピークにかかわらず安定した盛りつけができる

- 盛り直しまで意識ができる

- 皿が汚れていたら拭くことができる

- 盛り合わせの場合は福笑いな盛りつけになっていないか?

~盛りつけを行えるスタンバイが出来ている~

どんなオーダーが入るかに関わらず、いつでも料理の盛りつけを行える準備があれば、

直前に慌てることなく盛り付けることができます。

そのために出来るスタンバイを営業が始まるまでに準備をしておきましょう

~見本通りの盛りつけができる~

料理の盛り方によっては付加価値が付いてくる場合もあるので、

ここではシェフに言われた通りに盛りつけを行えるようにしていきましょう。

~ピークにかかわらず安定した盛りつけができる~

料理の安定供給をしていく上でヒマなとき、

忙しとき関わらず、安定的な盛りつけができると最高です。

なぜかと言うとお客様にとって忙しさや落着いた時は

お客様にとって関係ないからです。

料理の盛りつけも品質管理として捉え、

安定的な盛りつけができるようになりましょう。

~盛り直しまで意識ができる~

お客様の目の前に出される料理ですから

見本通りに盛りつけが行われていないといけません。

少しでも見本通りになっていなかったら、

サービススタッフにも料理を突き返されるかもしれません。

お互いに気持ちよく仕事が出来るように意識して

料理のもり直しが出来るように心がけましょう

料理はダイレクトにお客様に伝わるものです。

ここは自信をもって盛りつけがおかしいと思ったら

主体性をもって盛り付けて行きましょう。

~皿が汚れていたら拭くことができる~

料理提供をするお客様にはもちろんですが、

料理を持っていくサービススタッフも

気持ちよくお客様の元に渾身の料理を持っていきたいものです。

せっかく心を込めて作った料理もお皿が汚れていたら

お客様にとってもサービススタッフにとってもがっかりさせてしまいます

気がついた、目に入ったらとかの場合には

率先してお皿をチェックし、拭くようにしましょう。

~盛り合わせの場合は福笑いな盛りつけになっていないか?~

例えば盛り合わせの料理を提供する場合はバランスよく盛り付けることが大切です。

バランスよく盛り付けが出来るようになるには、画像などを見てどこに何を、

どれから置くという順番を自分で決めておけばいいでしょう。

ここでポイントです。

お皿を眺める→お盛り付けた時の中心がどの位置に来るか決めておく

→何から盛るのか決める→どこに置くのか決める→それぞれのパーツを一発で盛れる様にする

画像や写真を見て何から盛りつけをすればいいのか考えれば綺麗に盛り付けることができます。

お皿は一枚の紙だと思ってください。そこでどのような料理を、どのように盛り付けて表現するのか、

それによって見栄えが変わってくるので右脳を鍛えていきましょう。

まとめ

いかがでしょうか?今回は「技術編」ということで新人向けの教育チェック項目となりましたが、

全てを伝えて同時に教育をしていくのは無理がありますので、

ひとつ出来たら、もう一つ覚えよう。というように少しずつ確実に教育していくことが

シェフにとって求められるスキルです。

このチェックシートを自分のお店に置き換えて実行し、

新人教育に向けてみてはいかがでしょうか?

ご利用は計画的に・・・( ̄^ ̄)ゞ

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます