ここではお客様満足の仕組みを理解できれば、今あるあなたの店の商品が0.8~1.5倍のものを買うことにつながっていくようになります。

お客様の満足が理解できればそれを実践することもできるし、価格ではない価値を提供できるようになっていきます。

値下げ経営をしなくても済みます。

お客様満足の仕組みを理解できればお客様の満足は高まっていき、健全な飲食店の経営ができるようになるというものです。

ですが、大半の飲食店はこれを考えることができていないのが現状だと思います。

そのままでは何の進歩もないばかりか、いずれ破たんしてしまうかもしれません。

これを読んでくれるあなたには商売の基本というものを身に着けてもらえるとうれしく思います

この記事は商売の基本であるお客様の満足について書いた内容です。

関連記事も書いています

関連記事

店の商品が0.8~1.5倍のものを買うようにするには、まずお客様の満足について知る必要があります。

目次

お客様満足の仕組み

ここでまず、お客様が不満と感じるときを見ていきましょう。

お客様が不満と感じる時

商品を買うと時、お客様の期待というものがあります。

そこでお客様が不満と感じた結果から見る行動はどんなものでしょうか?

お客様の行動は黙って二度と利用しない、または他社へ行く

またはクレームを出したりします。

クレーム時、悪い対応をすると、黙って二度と利用しなくなります。

よい対応を心がければお客様はついていきます。

これについては詳しくお話しするのでこのまま読み進めてください

ではクレームの実態というものを見ていきましょう。

参考文献「サービスが伝説になるとき」から

クレームとはお店に対する苦情、そして不満です。

しかし、このクレームに対する考え方を間違うと、大きな売上のチャンスを逃すことになります。

クレームについては、『グッドマンの法則』というものがあります。

まず『グッドマンの法則』とはなんなのか見ていきましょう。

グッドマンの法則

グッドマンの法則は3つあります。

それを順番に説明をしていきます

グッドマンの法則その1

「不満を持った顧客のうち、苦情を申し立て、その解決に満足した顧客の当該商品サービスの際購入決定率は、不満を持ちながら苦情を申し立てない顧客のそれに比べて高い」

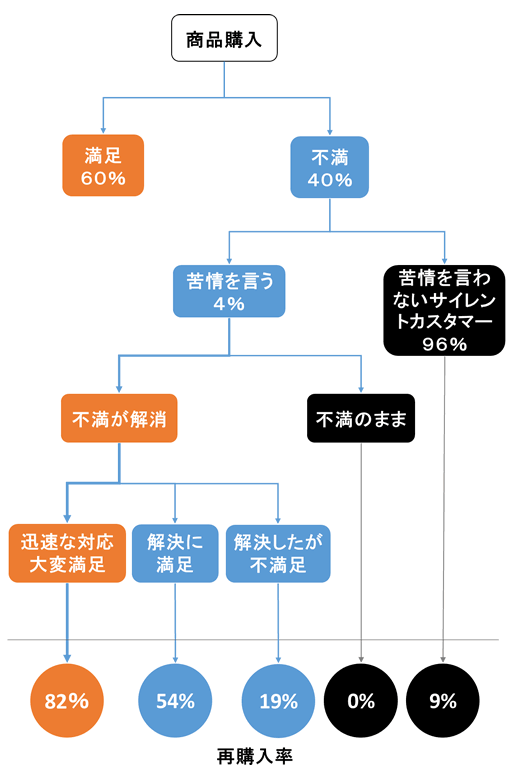

これを図に表すとこんな感じです

画像引用元㈱京都真創

これは口コミの法則といってもいいかもしれませんね。

この図のように不満と感じたサービスや商品に対してお客様の96%は黙って二度と利用しないということがわかります

そのうちクレームを言うのはいったいどれくらいの人かわかりますか?

クレームをいうのはたった4%なんです。

クレームが一件あると同じ不満を持ち人がいることは確かです。

その4%のうち対応の仕方によって最購入率というものが変わっていきます。

- 迅速で誠実に解決された場合は82%

- 解決に満足すれば54%

- 解決はしたが不満足の場合19%

このような結果になります。

対応の仕方によってこんなにも結果が変わっていくので、クレーム処理は迅速にしていくことが求められます。

グッドマンの法則その2

「苦情処理に不満を抱いた顧客の非好意的な口コミは、満足した顧客の好意的な口コミに比較して、二倍も強く影響を与える。」

ようは、好意的な口コミは発信者の1人からから4人、5人に伝わる。

非好意的な口コミはその倍、9人から10人に伝わるということです。

お客さんのクレームを放っておくことは、物言わぬ不満を抱えた多くのリピーターがいなくなるばかりか、

彼らのネガティブな情報発信を誘因することになり、

新規のお客さんまでいなくなってしまう、ということなのです。

今ではインターネットやSNSなどの拡散力によってあっと言う間に何万人にも伝わってしまいますからね。

このようにお客様が不満と感じた時にお店がお客様を失う理由はこんな感じです。

ではどうやって改善していきますか?

- 迅速で誠実に解決された場合は82%

- 解決に満足すれば54%

- 解決はしたが不満足の場合19%

といいましたね。

ではその対応は誰がやるんでしょうか?

それは人がやるしかありませんよね。

だから。。。

- お客様に興味を持つ、関心を持つ

- 自社の商品に興味を持つ、関心を持つ

これらができるとお客様が不満と感じることは少なくなっていきます。

そのためには。。。

- お客様の顔と名前を覚える

- 自社の商品の価値説明ができるようになる

これをしないとお客様を満足させることはできません。

お店や企業がお客様を失う理由

お客様を失う理由というものがあります。

それを見ていきましょう。

1位 従業員の無関心な態度 ⇒ 68%

2位 商品への不満 ⇒ 14%

3位 ライバル企業からの誘引 ⇒ 9%

4位 友人の影響 ⇒ 5%

5位 転居 ⇒ 3%

6位 死亡 ⇒ 1%

今では様々な環境などにより、パーセンテージや違う項目が多少増えているとは思いますが、

順位はそれほど変化はないと思います。

このようにほとんどが従業員の無関心な態度 によってお客様を失う理由になっています。

このようなことがないようにするには。。。

- お客様に興味を持つ、関心を持つ→お客様の顔と名前を覚える

- 自社の商品に興味を持つ、関心を持つ→自社の商品の価値説明ができるようになる

これが大切です。

お客様満足の仕組みを作る

ここで話の続きだったグッドマンの法則を見ていきましょう。

グッドマンの法則その3

お客さまに適切な価値や情報を提供することによって、その企業に対する消費者の信頼度が高まり

好意的な口コミの波及効果が期待されるばかりか、商品購入意図が高まり、かつ市場拡大に貢献する。

お客様にとって価値や情報を提供することによって信頼度を勝ち取り、良い口コミが期待されるようになるというものです。

あなたの店はお客様を満足させればよいのでしょうか? それとも、お客様が満足するようにあなたがすればよいのでしょうか?

“を”

と

“が”

では意味が変わっていくということです。

答えは「“を”ではなくて“が”」です。

つまりあなたがお客様を満足させることができればいいわけです。

お客様が求める価値や情報を、的確に提供していくことで、お客様はあなたの店への信頼を増し、購買意欲の向上につなげようとするものです。

そのためには、お客様満足の仕組みを作っていきましょう。

お客様満足の仕組み

どうやってあなたの店への信頼を増し、購買意欲の向上につなげていきますか?

それを知るには満足の仕組みを理解するところからはじめよう

満足の仕組みはこうです。

満足の仕組み

- お客様の期待(ニーズ)

- お客様の感じた認識

- 結果

- お客様の行動

お客様の期待(ニーズ)に答えるには?

個々のお客様の期待に応える為に、お客様がして欲しいことをどのようにして見つけていけばいいのでしょうか?

それはあなたの体験や経験から掘り起こすことができます。

あなたが経験したもので嬉しかったことや、感動したものをそのままお客様に与えればいいのです。

例えば

- 1回しか利用していないのに自分のことを覚えていてくれた。

- 予約したらスタッフからの手書きのウェルカムカードがあった。

- 自分の嫌いな食材を分かっていてくれてそれ以外の食材で料理を作ってくれた。

こんな些細なことでも感動しますよね。

また自分にとって良い対応されると嬉しいですよね。

こういった経験を共有することで自分たちはどういうサービスを目指すのか大切です。

ひとつひとつの行動がお客様の期待に応えることになるし、ニーズを察することにもなります。

そしてこうした行動でのサービスレベルアップがお客様の期待に応えることにつながっていきます。

お客様の感じた認識とあなたが感じた認識

ここでお客様が感じた認識とあなたが感じた認識にずれがないようにすることが大切です。

こんな話がありますので引用させてもらいます。

マーケティングの世界で最も重要な格言のひとつです。

「4分の1インチ・ドリルが100万個売れたが、これは人びとが4分の1インチ・ドリルを欲したからでなく、4分の1インチの穴を欲したからである」

これどういうことかわかりますか?

あなたがやってあげたサービスに対してお客様が感じる認識はドリルが売れたというよりも、

お客様が4分の1インチの穴を欲したから満足につながったというものです。

あなたがお客様にしてあげたサービスはドリルを売ることではなくて、その先のお客様が求めているもの、

穴を開けるための道具なら何でもいいということなんです。

お客様は穴があけることができればいいんです。

その手段は何だっていいんです。

お客様の満足につながっていけば手段はいとわないということです。

つまりあなたの認識とお客様の認識が一緒で「4分の1インチの穴」という共通する認識があればいいって事なんですね。

結果

このようにあなたとお客様が感じる認識が一緒であれば、お客様の満足につながっていきます。

そこにはお客さまの満足する結果をあなたが用意しているからなんですね。

お客様の感情を理解し、先回りしてくれる顧客サービスが大切です。

お客様の行動

先回りしてくれるサービスを提供していくと、お客様の行動はこのようになっていきます。

お客様はあなたの店への信頼を増し、あなたの用意するサービスによってより高い信頼を勝ち取ることができるようになるということです。

これができるようになると、店にとって常連がついていく。

この常連のうち上位20%が80%の売り上げに貢献してくれるようになります。

これはパレードの法則と言って経済活動において全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという説のことで、

「80:20の法則」、「2:8の法則」と呼ばれることもあります。

パレードの法則の実例をお話しするとこんな話があります。

みなさんご存じマクドナルドの創業者の藤田田という方がこの法則を用いて大成功を収めたというものがあります。

この日本マクドナルドの創始者「藤田田」という方が78:22の法則を使ってマクドナルドを

発展させたそうです。

1987年、マクドナルドが¥390(サンキューセット)というセットの販売を始めました。

ちょうどこの頃500円硬貨が普及し始めた時期なんです。

この¥390(サンキューセット)には実はユダヤの法則が組み込まれていたんですね・・

500円硬貨が普及するとこのワンコインでこの¥390(サンキューセット)が

買えます。

実はこれ・・・

500円ー390円=110円です

390(78):110(22)なのです!!

実は巧みに使われていたんですね・

しかも名前も親しみやすい名前です。

ありがとう=サンキュウ=390円

もう!これは完璧だとおもいます。

その年の流行語大賞にまで選ばれました。

記事引用元[驚愕]ユダヤの法則78:22!人生成功の秘訣はここにあった!!

お客様の信頼とは。。

ではお客様への信頼とはどういったものなのでしょう?

それはあなたとお客様の意識化による信頼がほとんどです。

ここで信頼の仕組みを見ていきましょう。

信頼の仕組み

信頼の仕組みとはあなたとお客様の信頼関係を作ることにあります。

お客様との信頼を勝ち取るために、必要なことはまず、お客様とのコミュニケーションです。

例えば入店する案内です。

最近の夏は暑いですよね?

(この記事を書いているのは6/22のことです。なので例として季節は夏を選んでいます)

お客様を案内するときに

『こちらにお掛けください、暑くないですか?』

「暑かったら言ってくださいね。温度調節はできますので」

なかなか言われませんね。どこの店もだいたい一言目は「こちらにお掛けください」「こちらの席にどうぞ」で終わってしまいます。

最初から「暑くないですか?」という感情に配慮があります。

このようにお客様の感情を先回りするコミュニケーションが信頼を勝ち取るステップの第一歩目です。

具体的なニーズを明確に提示する

案内した後にお客様の具体的に望むニーズを掴んでいきます。

メニューを見て悩んでいたりすれば、そこから掴んでいくことができます。

ニーズを掴むにはお客様の会話からつかむことも可能です。

例えばお客様がメニューを見て考えているとします。

そこであなたはまず、お客様の苦手なものを聞きます。

苦手なものを先に聞くことで、お客様の目線で話をすることができます。

聞いた後にあなたがすることは、お客様にとって最善であるメニューの提案をしていくことです。

暑い季節ならさっぱりとした料理、冷たい料理などを勧めることができます。

また冷たい料理で気を付けないといけないことは、おなかが冷えないように配慮をしてあげることです。

その為にはお客様が望むニーズをできるだけこちらが提案してお客様の望みニーズを掘り起こしていかないといけません。

このようにオーダーはあなたが配慮してあげるべきです。

そこには理由が必要です。

その理由はお客様が納得するものでないといけません。

これが明確に提示されるのはお客様にとって安心しますし、信頼されます。

通常の飲食店では、注文を受けてキッチンにオーダーを通すのがほとんどですが、

このようにお客様のニーズを明確に提示すれば信頼を勝ち取れるようになっていきます。

そのためにはお客様とのコミュニケーションは大切です。

顧客の声を聞く(双方向コミュニケーション)

お客様の感情を先回りする事とお客様のニーズを明確に提示するコミュニケーションをとることで

サービスの向上を図る上で自然と積み重なっていくのです。

知識の押し付けや、一方的な情報提供ではなく、顧客に必要なものを聞き出し、それに対する解決策を提示する。

これがお客様との信頼を得るために必要なことなんです。

ここまでしっかり対応していくとお客様とあなたの信頼関係は結ばれるようになっていきます。

そうなると少しくらい高くても他には行きたく無くなります。

これをすることでお客様は予算の0.8~1.5倍の商品を買うようになります。

お客様とは?

あなたがイメージするお客さんとはどんなものでしょうか?

嫌いなお客さんもいるでしょうし、好きなお客さんもいるかと思います。

ですがお客さんを定義するとしたらこんなことが言えます。

お客様とは

企業や組織が提供するものでベネフィット(恩恵や利便)を得る人はすべてお客様なのです

このブログもそうですね。

これを読んでくれている人も何かしら恩恵を受けているとしたら、それは私にとってお客様になります

では、お客様への信頼とはどういったものなのでしょう?

お客様の信頼とは、こんなことが言えます。

↓

お客様信頼とは。。。

お客様の感情を先回りする事とお客様のニーズを明確に提示するコミュニケーションをとることでサービスの向上を図り

あなたとお客様との間に信頼関係を築くことです。究極の目的は「長期的、継続的に利益の確保と維持に努めること」

これが働く人間にとっての本来の目的です。

仕事はボランティアではありませんからね。

ここで私が思う、嫌いなお客さんと好きなお客さんについて書いた記事を載せておこう(笑)

関連記事

お客様の感じた認識を追及する

ここで信頼関係を築いていくにはお客様の感じた認識を追及していくことでお客様満足の仕組みを理解できるようになっていきます

サービス評価の追求

ここであなたは、お客様が感じたサービスの評価を追及していくことで更にお客様の満足の仕組みがもっと深く理解できるようになっていきます。

その為に考えることは、お客様との信頼を高めていくコミュニケーションの他に何があるのか考えてみましょう。

ホスピタリティの追求

お客様の満足の仕組みが理解できればどこに力を入れていけばいいのかわかってくるようになります。

そのうちの一つとしてお客様が感じるホスピタリティを追及していきましょう。

お客様は高いホスピタリティがあると感動します。

そこの価値を感じさせるにはお客様が何を求めているのか?

ドリルの話で出てきたようにお客様の感情を先回りする、求めるものを理解する、そしてその価値を提供し続けることが大切です。

木を見て森を見ず

木を見て森を見ずという言葉がありますが、これは木を見て森を見ずとは、物事の一部分や細部に気を取られて、全体を見失うことをいいます。

ですが、森を見るのではなくて時には木を見ることも大切です。

木を見つめることでお客様の本当のベネフィットは見つかってくるはずですから。

これはホスピタリティの追及にもつながっていきます。

独自性の追求

お客様の感じた認識を追及するうえで、あなたの働く店での独自性はあるのか?

それも考えてみましょう。

独自性があるとそれは価値になって返っていきます。

マーケティング用語でUSPといいます。

ユニーク・セリング・プロポジション。

「独自の売り」とか「独自の売りの提案」

といわれていますよね。

USPがなければ競合との競争が激しくなり、価格競争に陥り、利益が少なくなってしまう。

でも、自社のUSPができれば、独自の提案をできるようになるので、競合と比べられることなく、簡単に集客できるようになる。

という、なかなか魅力的な効果を持っています。

お客様にとってあなたの店は独自の売りを感じさせることはできているでしょうか?

この独自の売りも考えてみましょう。

ここまで読んだあなたに質問です。

お客様は何にどんな時に感動するのか考えてみましょう。

これを無視することはお客様満足を追求できません。

Q、あなたが買い物や飲食店に行った時、感動したことや、経験したものは何でしょうか?

お客様満足の仕組みを理解できればお客様は予算の0.8~1.5倍の商品を買う

これまで説明してきたようにお客様満足の仕組みを理解できれば商品の価格の0.8~1.5倍の商品を買うようになります。

その為にはまず、お客様が不満に感じるところをいち早く改善していくことが求められ、そこから得る信頼の構築と

長く継続できるように、そして継続的に利益の確保と維持に努めること。

これがあなたのやるべきことです。

まとめ

ここでこれまでのことをおさらいしてみましょう。

お客様の満足の仕組みを知るには

お客様の期待から始まります。

そこからお客様が感じた認識をあなたも共有して行くことが大切です。

そしてそれを追及していくことで信頼は生まれていき、お客様との信頼関係は結ばれていきます。

これは人じゃないとできないことです。

つまりお客様の満足とは対人関係からなるものです。

この対人関係はあなたが構築していくものです。

対人関係を構築していくと信頼関係が強くなり、どんな商品であれ商品の価格の0.8~1.5倍の商品を買うようになります。

その為に必要なことを書きました。

昨今の飲食店は値下げすればお客様の満足や集客につながってくると勘違いしている店が多すぎます。

ですが本当に価値を感じてくれて信頼関係ができているのなら価格で勝負する必要はないのです。

いつまで弱気な経営をするのでしょうか?

このままでは飲食業はなくなります。

安い価格で提供するということは、価格競争に飲み込まれ、やがて従業員にしわ寄せがやってくる。

イヤ!!もうすでにしわ寄せはやってきています。

このようなことから求人しても人が来ないのは当然ですよ。

ここで今一度、お客様の満足とはなんなのか?考えて健全な飲食店をやっていきたいものですよね

今回はお客様満足の仕組みを理解してもらおうと書いてみました。

お客様の満足と口では言ってみたものの、具体的にどうしていけばいいのか考えていく目安になればうれしく思います。

では^^

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます