どうも!

イウラ(@allezcchi)です。

前回では緊急度/重要度マトリクスについてお話をしてきました。

今回の記事では意思決定マトリクスについてお話をしていきます。

このフレームワークは緊急度/重要度マトリクスから導いた優先順位をもとに、数値化していくことで意志を固めることができるフレームワークです。

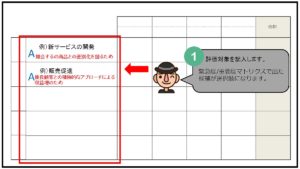

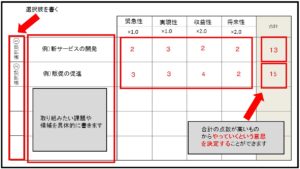

実際に画像を見てイメージしていただけると、なんとな~くですが「意思決定マトリクス」ってどんなものかわかると思います。

(ちなみにちゃんと解説を入れるので安心して読み進めてみてください)

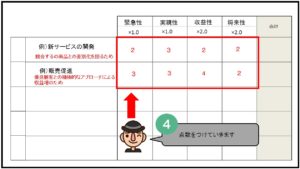

たとえば「選択肢1」と「選択肢2」では評価項目から見てみると合計数値が違いますよね。

このように合計数値の違いから「やるべき意思が明確になっていく」というフレームワークです。

ちなみに数値が低いからといっても将来的に無視できない課題や即効性のあるものがあれば、同時進行で課題を進めていけたらいいと思います。

その際には、課題に対する情報整理と取り組む優先順位を設定し、スケジュールを立てて取り組むのがいいかと思います。

ちなみに、初めてこの記事を読んだ人には何のことかわからないと思います。

実はこのブログ「元料理長ですが何か?」ではビジネスフレームワークの使い方について多く書いています。

その1つのカテゴリーとして問題を改善するフレームワークを以下の流れで書いています。

- 問題を発見する

- 問題を掘り下げる

- 問題を整理する

- 問題解決の具体案を出す

- 優先順位を設定する

といった流れで書いています。

詳しいことはこちらに書いてあります!

よかったらあわせてチェックしてみてください♪

ビジネスフレームワークとは何だ?使い方を取り扱い説明書のように詳しく書いてみた。フレームワークの説明書

As is/To beの具体的な使い方~理想を掲げ問題を見える化にしギャップを埋める方法~問題を発見するフレームワーク

【思考整理】幅広い分野に使える6W2Hの使い方と書き方問題を整理するフレームワーク

【図解】何がわかるの?なぜなぜ分析の使い方とポイントを徹底解説!問題を掘り下げるために使うフレームワーク

等身大を知ることで問題解決が出来るフレームワーク【コントロール可能・不可能】の使い方解決策を検討することができるフレームワーク

問題の本質を特定するロジックツリーの使い方とポイントを解説しました。問題の概念を整理するために使えるフレームワーク

問題解決を加速させる【課題設定シートの使い方と書き方】具体的な課題を設定するフレームワーク

【図解】緊急度/重要度マトリクスって何?どういうときに使うの?その答え全てはココにあります!優先順位を設定するフレームワーク

たくさんありますけど頑張って読んでみてください。

読んだ先に必ず得るものはあると思います。

ということで、もしも「意思の決定を迫られた場合」や「自分たちでは課題を決めることができない場合」に使える

「意思決定マトリクスの使い方とポイント」を書いていくので参考にされてみてください。

目次

この記事を読むとわかること

- 意思を決定する場合、数値化することができる

- 活用していくポイントを書いています。

- どんなときに使えるのか書いています。

- 使えることができる人を書いています

- 意思決定マトリクスのメリットとデメリットについて書いています

- 意思決定マトリクスの使い方について詳しく書いてあります。

ということで、もしも意思の決定がうまく行えない場合や、

意思の決定ができているんだけど、組織を動かす場合にロジカル的に説明したい場合に使うことができます。

どんなときに使うの?

意思決定マトリクスでは、課題と優先順位が決まり、どこから着手していけばいいのか迷ってしまう場合

行う内容の優先順位を数値化しすることで迷うことなく意思を固めることができます。

また数値化することで誰でも判断がしやすく取り組む課題が明確になっていくんです!

数値から判断することで、見えてこなかったものや、「意外だな!」と思えるような選択肢に出会うかもしれません。

またそこから吟味して考えていくことで解決方法も見つかっていきます。

こんな人に「意思決定マトリクス」はオススメ!

■経営者

オススメ度

★★★★★

■管理者

オススメ度

★★★★☆

■役職者

オススメ度

★★★★★

ということで、組織を動かしていく場合や評価する際にどうやってほかの人と取り組む課題について共有していくのか

管理者から経営者まで活用することができるフレームワークです。

特に今の時代は数字が求められてしまうため何でも数値化してしまうのはよくありませんが、

数値化することでほかの人にも情報が伝えやすくなるのではないかと思います。

注意!

何でも数値化してしまうことに抵抗がある人は読まないほうがいいかも知れません。。

しかし数字をうまく使うことで組織を動かせる場面は多くあります。

回りくどいんですが、意思決定マトリクスのメリットとデメリットについて書かせてください。

なぜならフレームワークは万能ではなく、使う人の立場や思考で何とでも導き出される答えは変わってくるからです。

ちなみに、なるべく正しく使えるように解説をしていますので、何度も読み返し自分のものにして頂けたらと思っています。

ではメリットとデメリットについて。。。

数値化することのへメリット

「取り組む課題」「問題点」「改善点」といった項目をこれから紹介する切り口から数値化する事で優先順位の決定が行えるほか、

指示系統も明確になっていきます。

数値どおりに従えばいいだけですから簡単です。

数値化することのへデメリット

逆に出てきた数値に対し組織内で「けむたがられたり」「ロジカルになりすぎてしまうため人の持っている感覚が損なわれる」といった感じで

「組織内で不協和音が生じてしまう」などの懸念が生まれるかもしれません。

なので、この意思決定マトリクスは便利なんですが、判断を間違って行ってしまうと、最悪な結果なりえるし、最良の結果にもなりうる

諸刃の剣かもしれません。

なので活用していく場合このようなメリットとデメリットがあることを念頭に置き注意深く進めるようにしていただければいいと思います。

(やるのは自己責任で行ってください!)

(この記事を読んで問題が起きたとしても対応しかねます。。。)

では少し前置きが長くなってしまいましたが、意思決定マトリクスの使い方を見ていきましょう。

意思決定マトリクスの使い方

- はじめに

- 手順1:評価対象を記入する

- 手順2:評価項目を設定する

- 手順3:評価を行う

はじめに

「意思決定マトリクス」は何を見て判断し使っていけばいいのか画像を使って説明します。

①選択肢について

選択肢はいくつかあると思うので、5つくらいは取り組む対象を入れておきます。

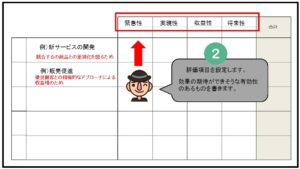

②評価対象について

緊急度/重要度マトリクスから導き出された候補を書いていく場所です。

例1:新サービスの開発

例2:販促の促進

など!

③評価項目について

評価する項目を書いていきます。

なお、評価項目につきましては評価対象から見て有効性のある内容を書いていきます。

有効性とはなんだ??

これにつきましては後から解説を入れていきます。

④比重の設定について

画像を見てもらえるとわかりますが比重とは「×1.0」とかの数値のことです。

「評価項目の比重によって点数が変わってくるのでは?」

「比重の設定方法はどうやって決めるの?」

「ルールってあるの?」そう思うかもしれませんよね。

「比重の設定方法は、このまま読んで頂けるとわかるように解説を入れています。

と、まあ、、こんな感じです。

なんとなく各項目の意味は理解できました?

では使い方を見ていきましょう。

手順1:評価対象を記入する

評価対象となる選択肢を記入していきます。

選択肢を書くときは緊急度/重要度マトリクスで出した課題の候補が選択肢になります。

なお、画像から見て「A」の欄にあるように課題の概要がわかるような書き方をするのがポイントです!

概要とは「なぜそれをするのか?」という理由も含めて書くことをおススメします。

理由がないと意味を感じられないし、ほかのスタッフにも共有する場合において説明が困難になってくることもあるからです。

手順2:評価項目を設定する

ここで評価項目を画像のように設定していきます。

評価項目を設定していくんですが、どのような要素を設定していけばいいのでしょうか?

ここで解説を入れておきます

評価項目の設定とは選択肢に対して検討すべき要素のことです。

検討すべき要素の切り口は

- 緊急性

- 重要性

- 実現性

- 収益性

- 効果性

- インパクト

- 優位性

- 展開性

などが考えられます。

考えられる理由として選択肢に対し「どのような有効性があるのか?」ということを明確にするために

このような切り口で考えていくといいでしょう。

ちなみにこれら要素にはちゃんとした理由があります。

これについては「倍率設定する数値について」で理由も含め解説を入れていますのでそのまま読み進めてみてください。

リンク「倍率設定する数値について」リンク

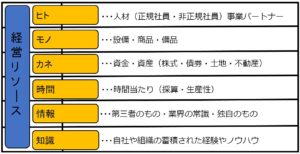

またその評価項目に対し自社のリソース(資源)から判断する必要も出てきます。

この場合は経営リソースのことです。

経営リソースにどんなものかというと。。。

こんな感じです!

経営リソース

ヒト・・・人材(正社員・非正規社員)事業パートーナー

モノ・・・設備・備品・商品

カネ・・・資金・資産(株式・債券・土地・不動産)

時間・・・時間当たりの(採算・生産性)

情報・・・業界の常識・独自のもの

知識・・・蓄積された経験・ノウハウ

このようなリソースから切り口を考えていく必要もあります。

(選択肢①)+(リソース)の組み合わせの例

※選択肢①は「新商品の開発」に設定しました。

選択肢①+経営リソース(ヒト)=新商品を開発する上で最適な人材は?

選択肢①+経営リソース(モノ)=新商品を開発する上で十分な設備は整えられているのか?

選択肢①+経営リソース(カネ)=新商品を開発する上でどれくらいの資金が必要になってくるか

選択肢①+経営リソース(時間)=新商品を開発する上でどれくらいの時間を要するか?

選択肢①+経営リソース(知識)=新商品を開発する上で技術的な知識や経験はあるのか?

こうやって組み合わせて考えてみると、検討余地は十分にあるということがわかると思います。

選択肢と経営リソースから検討しつつ、有効性を判断するとさらに深く突き詰めて考えていくことができるようになるんですね!

有効性とは検討すべき要素の切り口のことです。

念のためもう一度書いておきます

有効性を検討していく要素

- 緊急性

- 重要性

- 実現性

- 収益性

- 効果性

- インパクト

- 優位性

- 展開性

これらの切り口と組み合わせるとこうなります。

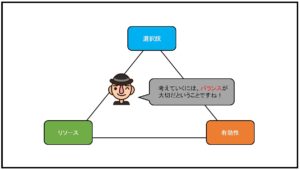

(選択肢)+(リソース)+(有効性)

結局のところ経営リソースを認識し理解していないと、いくら選択肢が決定し取り組むべき有効性がわかったとしても

結果は出にくいものとなります。

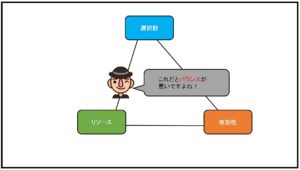

つまり(選択肢)と(リソース)と(有効性)はイコールで考えなくてはいけません。

なので、自社や組織において「強みと弱みを把握」してから取り組むといいかと思います。

画像のように(選択肢)と(リソース)と(有効性)は正三角形として成り立たせることが大切です。

どの項目や要素が欠けていても三角形として成り立っていないと課題を成功させることが困難になっていきます。

なので自分の強みと弱みの把握はすごく大切なんですね!

これは感覚的なものかもしれませんが各要素の項目をチェックしていけばわかるようになります。

なので「正三角形になるようにしていくにはどうすればいいのか」考えるようにしておきたいところです。

倍率設定する数値について

画像を見てもらえるとわかると思いますが、各評価には倍率数値が設定されていると思います。

この数値は一体どのように設定すればいいのでしょう?

この倍率数値は、評価項目において「どれだけの比重で数値化するのか?」というものです。

実はこの比重がクセモノで、はじめて設定する場合、少々戸惑ってしまうかもしれません。

結論からいうと、この項目の比重は目的に応じて設定します。

例えば選択肢①に対し緊急度・実現性・収益性・将来性という項目を設定したとします。

この場合、設定する数値は会社や組織において目的に最も適うようなものを設定していきます。

なぜならどの目的においても取り組むということは結果を出していかなくてはいけませんから。

そのため、評価項目の設定は最良の結果に伴うような数値を設定していくことが望ましいんですね。

比重の設定方法

比重を設定するときははじめはどうしていいのかわからないかもしれません。

なのですべての比重の合計を100%に設定して各項目に振り分けるとわかりやすくなります。

例えば、「収益性」が重要なら50%の比重、次に重要だと思う「将来性」を30%、「緊急性」が20%、

「実現性」が10%……といった感じで重要度のウェイトを決めます。

こうすると各選択肢を総合的に評価することができます。

「収益性」50%

「将来性」30%

「緊急性」20%

「実現性」10%

こんな感じで!

倍率に直してみると

- 50%=×5

- 30%=×3

- 20%=×2

- 10%=×1

といった感じで比重を設定することができます。

はじめに比重を設定する時は、少々戸惑ってしまうことがあるかもしれません。

しかし、合計の比重を100に設定する必要はありませんが、100に設定することで計算しやすくなります。

あくまでも比重設定する時の考え方ですが、時と場合によって自分なりの考えを含めて使い分けるといいでしょう。

比重を設定するときの注意点!

このウェイトは、「会社や組織が目的に対し何を重要視するのか」という意思そのものです。

総合評価の結果から見ると、まるで客観的で正確な答えが出せると勘違いされやすいのですが、意思決定には理想へ向かっていく「こうしたい」「こうありたい」という思いが必要です。

ココを「しっかりと考えられたかどうか」が比重を設定するときの納得感につながります。

手順3:評価を行う

選択肢と評価項目が準備できたら実際に各項目に点数をつけてみましょう。

左から右へ順番に点数をつけて埋めていきましょう。

点数をつけていくと総合評価が出てくるはずです。

そして合計点を集計します。

ここで数値として導き出された合計された点数から意思決定へと進みます。

点数のつけ方について

点数のつけ方について解説をしていきます。

点数のつけ方はその時の状況や感情により変わってしまうことがよくあります。

これでは正確な合計数値を導き出すことはできません。

何より意思を決定するときに「本当にこれでいいのか?」と、躊躇してしまうこともあるかもしれません。

これを防ぐには妥当な評価ができているのか確認をする必要が出てきます。

これは後からポイントでも解説していますが、特に個人で点数をつける場合には第三者に見てもらい客観的に捉えてもらえるようにすることが

正しく点数をつけるポイントとなります。

また、複数人で実施することでブレをなくしていくこともできます。

複数人でやる場合の点数のつけ方は、点数の平均値から評価を行うのもいい方法かもしれません。

意思決定マトリクスをうまく活用するためのポイント!

「総合評価が導き出されても何か不安だな~」と思うことがあるかもしれません。

そんな場合チェックすべきポイントを書いたので参考にされてみてください。

これをチェックすることで取り組む課題を深く考えることができるようになっていくはずです。

また疑問を感じながらやるよりも、納得できるようになるまで検討したほうが前に進めるようになるかもしれませんッ!

そして後悔もありません。

ということで、意思決定マトリクスをうまく活用するためのポイントを5つ挙げてみたので参考にされてみてください。

CHECK1

評価対象は適切か?

そもそも評価対象は適切であるかどうかが取り組むべき課題の問題となるわけですが、ここが間違ってしまうと何もなりません。

そうならないためにもしっかりと問題に対する下準備を行い評価すべき対象の検討を行うようにしておきましょう。

CHECK2

比重は妥当な評価で設定されているか?

先ほども書きましたが比重の設定がクセモノです。

特に個人で比重を設定した場合はそのウエイト「×1.0」や「×2.0」といった設定が正しいのか判断しかねる場合があります。

このような場合では少し不安になってしまうかもしれません。そんな時は第三者に見てもらうなどして比重の設定を客観視できるようにしておきたいところです。

また、点数をつけていく場合も同じようなことがいえます。

CHECK3

有効性の選択は適切か?

目的に沿った切り口で有効性が考えられているのかが重要です。

目的を達成するためにどのような要素がもっとも有効性のある手段なのか、選択肢と経営リソースから判断し切り口を検討してみましょう。

CHECK4

総合評価から腑に落ちない選択肢はないか?

仮に意図していない項目の総合評価が高くなってしまった場合や直感とのズレがある場合は、

そのズレについても考えられるかどうかがポイントとなっていきます。

CHECK5

課題が解決されたときのイメージがしやすいものは?

実はこのイメージがすごく大切だと僕は思っています。

導きだされた総合評価の中でも課題が解決できるものがイメージしやすかったら着手しやすくなると思うんですよね。

なので、なるべく多くの課題解決がイメージができるようにしていきたいですよね。

そのためには、今できることから実施していくことが一番の近道かもしれません。

なぜなら問題は相互に関連しあっていると思うからです。

まとめ

ここまで読んでみていかがですか?

なんとな~く簡単に数値化ができると思ったでしょ?

ところがどっこい!数値化するためには準備や検討すべき項目が多くて「大変だ!」ということがわかっていただけたと思うんですよね。

ここで考えてみてほしいと思います。

何事も何かをする前には、その前に準備をするという行動をしなくてはいけません。

飲食店に例えると、すぐにおいしい料理があなたのテーブルに運ばれるわけではありません。

テーブルに運ばれる前には様々な物語があります。

料理人はしっかりと食材を吟味し、適切な仕込を行い、最もよいタイミングで料理を作ります。

そのためには環境を整えなくてはいけないですし、役割分担もあり、いろんな人が関わりながらひとつの料理が出来上がるんです。

そういった物語がありお客様のテーブルに料理が運ばれるようになるんです。

それはお客様の喜ぶ顔を見るためです。

そして満足したお客様に御代をいただく。

こういった一連の流れを作り出すためにいろいろなことを考えて仕事をするんですね。

飲食業界でよく言われている仕込8割:提供2割の法則がまさにそれです。

僕自身は仕込み7割:提供3割を提唱していますけどね!

これと同じことで、意思決定マトリクスを使うには入念な下準備が大切なんですね!

「大変だ~」と思うかもしれませんよね。

でも、ここまで読んだあなたならきっと意思決定マトリクスを正しく使えるようになるかもしれません。がんばってやってみてくださいね。

ということでざっくりですが意思決定マトリクスについて書いてみました。

もしも意思決定するときに迷いが出たらこのフレームワークを活用していただけたらと思います。

今回はこんな感じです!

次回からは「市場を分析していくためのフレームワーク」についてお話しをしていきますので

よろしくお願いいたしますッ!

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます

疑問を感じながらやるよりも、納得できる比重を設定をしていくことが大切です。