まず勘違いしてほしくないのはマニュアルやオペレーションはあくまで目安ということにとどめておいてほしいと思います。

なぜなら働くスタッフの基準がないとスタッフが困ってしまうから、、、、つまり、これは基準を作るための戦略です。

基準ができれば後は人のやる仕事ですから、働くスタッフの個性を伸ばしていけばいい。

そんな感じにとどめておいたほうがいいです。

でないと働くスタッフはマニュアル人間になってしまい、それがないと行動できない人間になってしまうからです。

もしも仕事をしていてマニュアル以上のことを求めてしまった場合「は?そんなこともわからないのか?」

という感じにこっちも相手も嫌な気持ちになります。

また出来なかったらに雷を落とすことになりかねませんからね。

私はそんな経験があるからそんなことを言っているだけです。

判断力や自主性に欠けてしまう人を育ててしまうようになってしまいます。

なのでマニュアルやオペレーションは必要だけど、考えてもらう、仕事の基準値を作るために作るということにとどめておいてくださいね。

でないとお互い残念な気持ちになります。。

悲しいよね。。それじゃあ~。。。

それにマニュアルやオペレーションだけで飲食店ができるほど甘くありません。

いろんな意味で。

今の教育の悪いところはそこにある。

ガチガチにマニュアルやオペレーションで固めてしまってはいけないと思います。

だから人が育たない!

喜びも見いだせない!

だから人がすぐにやめる。。。

この業界の悪いところです。。

おっと話がそれてしまいましたね。。

ということで

飲食店のマニュアルとオペレーションの作り方マニュアルです。

つまりマニュアルやオペレーションを作るマニュアルです。

こうすれば「作れるよっ」内容です。

そんであなた自身が内容をつきつめて完成してもらえるといいかなと。。。

そんな記事ですが参考になればうれしく思います。

あと私なりの具体例ものっけてます。。^^

ちょっとエグイ内容ですが、ちゃんとついてきてくれれば、アナタもマニュアルが作れるようになっていきますよ。

マニュアルとは

日常的に業務で使用するもので手引き書やハンドブックのことですね

オペレーションとは

作ったシステムを動かすもの。

このように分別して考えていきます。

※オペレーションを構築するには役割分担も必要です。

これも一緒に考えることができたらいいですよね。

なぜなら飲食店は一人では限界があるからです。

※この記事の内容は複数のスタッフがいることを前提に書いています

目次

まわりくどくてすみません。。手順から説明するよ。

まずはじめに作り方の手順から説明をしていきます

説明通りのステップでいけば必ず上手に作れるようになっていきます。

- 業務内容を考えよう

- 「6W2H]に沿ってマニュアルを作ってみよう

- 仕事の役割分担を決めよう

- マニュアルをオペレーションに落とし込む

たったこれだけで作れてしまいます。

また考え方は「6W2H」の元、考えていくと整理整頓しやすくなります

作り方はこの考え方に沿って作成していけばよいでしょう。

ビジネス文書の基本は「5W1H」ですが、

マニュアル作成の場合はさらに「なぜ?」「いくらかかる?」を加えて「6W2H」で書くと、

コスト管理もできるようになり伝える意図も理解できるようになっていきます

これを使えば要点がわかり、きちんと整理されるようになります。

初めに業務の元となる内容がないとマニュアルは作れません

マニュアルがないとオペレーションも作れないでしょう

マニュアル→オペレーション・・・◎

オペレーション→マニュアル・・・×

このように先にオペレーションが作れても具体的に何をすればいいのかわからないため、先にマニュアルを作っておくべきです。

また飲食店は一人ではできません。

業務を効率化させるためには役割分担も必要となっていきます。

では早速具体的にどのように作っていくのか一緒に見ていきましょう。

6W2Hとは。。。

- When・・・いつ?

- Where・・・どこで?

- Who・・・誰が?

- What・・・何を?

- Why・・・なぜ?

- Whom・・・誰に向けて?

- How・・・どのように?

- How much・・・いくらかかる?

おもに企画書などで使われるフレームワークです。

これはマニュアルを作るときに役立ちます

マニュアルを作ろう

マニュアルを作るうえでまず、業務内容を洗い出してみましょう。

洗い出してみることで、必要なマニュアルを作る目安になっていきます。

やらなければならない仕事がはっきりと見えてくるからです。

まずは紙に書き出してみましょう。

書き出す内容はバラバラでも構いません。

店で必要な業務を書いていきましょう。

ここでただ読んでいるだけではマニュアルは作れません。

あなたもやってみよう♪

以下のようにまずは頭に思い付いたことを書いてみましょう

これ私の場合ね。

↓

例)

「火入れ」「ソースの仕込み」「トイレ掃除」「洗い場」「煮込み」「予約確認」「付け合せ」「野菜そうじ」など

このように書いていることはバラバラでもかまいません。

書くことが大切です。

そして次にカテゴリー分けをしていきます

こんな感じに

↓

電話対応なら

予約の受け方、予約確認、電話対応、お断りの電話など

洗い場なら

セットアップ、暇なとき、忙しい時、効果的な洗い方、洗い場の落とし方など

仕込みなら

切り出し、火入れ、マリネ、煮込み、流し込み、真空、など

料理提供なら

皿のカウント、食材準備、付け合せ準備、ソース準備など

掃除なら

トイレ掃除、ホールの掃除機かけ、入口掃除など

こうすれば頭の整理もつきやすくなりマニュアルもオペレーションも作りやすくなっていきますよ。

このようにはじめはバラバラでもかまいません。

後でカテゴリーわけにしてまとめればOKです。

このやり方ははじめにノートを使って書いてみるといいですよ。

すると必要な情報が自分でわかるから。

参考記事

厨房の場合

では仕込みからマニュアルを作っていきましょう。

まずレシピから書いていきましょう。

レシピができたらマニュアル化に移っていきます。

- サーモンを三枚おろしにする

- サーモンフィレの重さを量る

- 塩と砂糖を量る(3:1の割合)

- サーモンの重さに対して1Kg当たり15gの砂糖と塩を量る※1)

- サーモンにまぶしていく※2)

- 1日マリネをしておく

- 翌日流水で洗い流し、しっかり水気を取る※3)

- 冷蔵庫に入れて保存する

こんな感じに作ってきましょう。

これから先の仕事はオペレーションになっていきます。

それはあとから説明をしていきます。

※赤い枠で囲ってあるのは補足説明です。

補足説明もマニュアルに書いてあげるといいですよね。

※1)1Kgに対して15gは多いと思うかもしれませんがちゃんと理由があるんです。

それは※2)に書いてあります

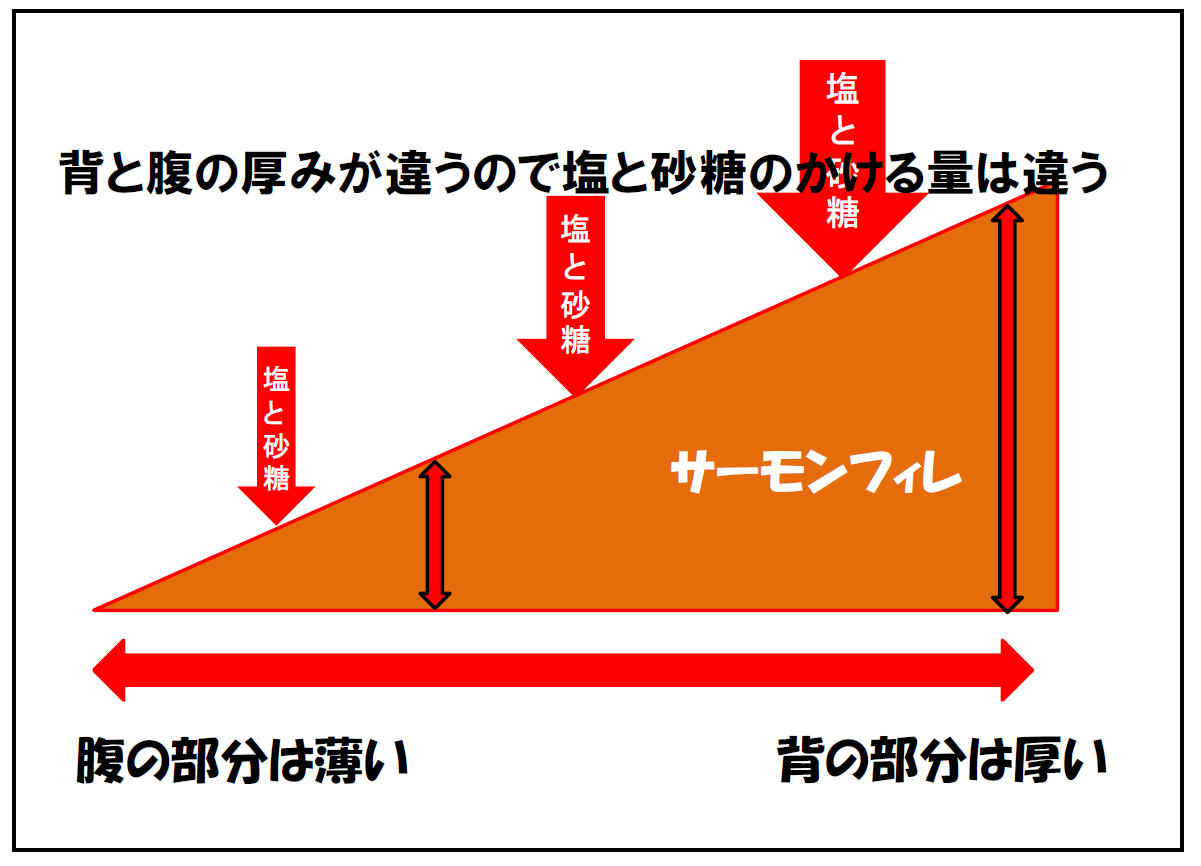

※2)身が厚い部分、身が薄い部分でかける量を調節する

なぜなら身の厚みによって水分の浸透圧により味の入り方が変わるから

画像で見るとこんな感じ

↓

水分の浸透圧についてはこちらを見て勉強しよう

このようなことから1Kgにたいして15gという分量になるのです。

また後で塩抜きするから大丈夫です。

※3)

なぜサーモンに塩抜きをするのかというと入りすぎた塩を抜くためです。

食べやすい塩分濃度にしていくために塩抜きをするのです。

じゃなぜ塩抜きしない程度のマリネにしておかないの?

それは保存性を高めるためです。

中までしっかり味を入れてやることで余計な水分を抜き取り臭みも取れるようになっていきます。

流水でさらすと余計水分が入るんじゃないの?

確かに入っていきますが、隙間がマリネ前と比べありません。1日マリネしていることでサーモンの身は締まっているのです。

つまり水分は入りにくい状態になっています。

流水にさらすことで余計な塩分を抜くとるのが目的です。

↑

こんな感じに補足説明にポイントとかコツを書いてあげると相手の理解も深まります。

ホールの場合

- 電話を受ける時

- 伝言を受けるとき

- 電話をかけるとき

それぞれのシーンに分けてマニュアルを作っていきましょう

※電話対応のマニュアルは以下のリンク先に書いてあります。 ※ブログ用にリライトして書いてますが、参考になればよろしいかと。。。 接客マニュアルも書きました。(追記2019/7/11)

必要なことは「6w2H]に当てはめることでマニュアルやオペレーションの目的が明確になっていく

ここまでできたら「6W2H」に当てはめてみましょう

これに当てはめることでこれを作る人も目的や教えられる人の目的も明確になっていきます。

この目的が一致していないと何のためにその仕事をやってもらうのか?何のためにその仕事をするのか?理解がないままやってしまう。

すると仕事がやっつけ仕事になってしまう可能でもあるのでちゃんと目的と意味を伝えておきたいところです

先ほど出てきたサーモンを例にしてみます。

それを私なりに「6w2H]に当てはめてみました。

- 「Whenいつ?」=納品されたらすぐにやる

- 「Whereどこで?」=シンクの近くでやる

- 「Who誰が?」=仕込み担当者がやる

- 「What何を?」=サーモンのマリネをやる

- 「Whyなぜ?」=在庫が少なってきたから

- 「Whom誰に向けて?」=お客さんの為

- 「Howどのように?」=マニュアル通りに

- 「How muchいくらかかる?」=仕入れ価格と仕込む時間を知っておこう

大体こんな感じで自分思うことを書いていきます。

オペレーションを「6W2H」に沿って作ってみよう

では実際にどのようにして作っていくのか見ていきましょう。

沿って書いていくうえで言っておきたいことがあります。

それはあなた自身でその内容を深堀することです。

内容を深堀りすることでその目的や意味が自分でも改めてわかるようになっていく。

また相手にもその意味がわかってくるというものです。

※ヒントは書いてあるので参考にされてみてください。

- サーモンを三枚おろしにする

- 皮は残しておく

- 中骨を抜く

なぜなら魚は鮮度が一番です。

「魚は足が速いから」など理由を書いておきましょう

また皮を残す理由も書いておきましょう。

書いていくヒント!!:

三枚おろしにするまではいいが、なぜ皮は引かないのか?

それは切るときに皮があったほうがいいからです。

その理由もあなたなりに書いていきましょう。

※皮を残すのは人それぞれですが私は皮を残す派です。

皮があったほうが切るときにサーモンが滑らないから。。

なぜなら魚をおろす時はまな板は清潔に保っておかないといけないからです。

食中毒防止などの旨を書いておきましょう

書いていくヒント!:

魚をおろすときはなぜシンクの近くでやらなくてはいけないのか?

あなたなりの理由を添えて書いていきましょう。

あらかじめ誰に向けてマニュアルを作るのか考えておきましょう

決められた仕事をするために役割分担をしておきましょう。

書いていくヒント!:

なぜその仕事をやっていかなくてはならないのか?

理由を説明しましょう。

説明するまでもないかもしれませんが、ではなぜそのメニューを載せているのか?

なぜその人にその仕事をやってもらうのか?

その意味を知らないとやる人はやっつけ仕事になるかもしれませんので、ちゃんと目的があった上で説明ができるようにしておきたいですね。

今回はサーモンのマリネを例に出したので「What何を?」は「サーモンのマリネを作るため」です。

メニューにあるから、仕込みを覚えるため、店の売りだから。。。など

書いていくヒント!:

なぜその仕込をするのかあなたなりに深く考えてみましょう。

必要だから仕込むんですよね。

書いていくヒント!:

誰から給料をもらっているのか?

※自分のしている仕事の意味と目的の確認とその理由なども書いておきましょう。

- 塩と砂糖を量る(3:1の割合)

- サーモンの重さに対して1Kg当たり15gの砂糖と塩を量る

- サーモンにまぶしていく

身の厚さに注意しながらサーモンにまぶしていく

書いていくヒント!:

※サーモンは身割れしやすいのでサーモンに対する注意点を書いておきましょう

※サーモンはなぜオレンジ色をしているのか「うんちく」を教えてあげると理解が深まります。あなたも勉強になる!

ヒント!:魚は赤身の魚と白身の魚があります。サーモンはその中間の色です。なんで?

調べてみよう♪

その他の注意点を書いてあげるといいですよね。

書いていくヒント!:

伝票を確認して仕入価格の確認をしておくように書いていきましょう

なぜ確認する必要があるのか?その理由も書いておきましょう。

また、なぜそれくらいの時間をかけてマリネをするのか理由を書いておきます。

このようにして簡単なマニュアルを作ることができました。

ではそのマニュアルを誰にやってもらうのか決めておきましょう。

役割分担を決めよう

例)

- 新人調理師がやる

- ポジション担当がやる

- 手が空いた人がやる

- 教える人がやってみる

など決めておきます。

ここまでできたらあとはオペレーションに落とし込むだけです。

大丈夫ですか?

ちゃんとついてきてますか?

作ったマニュアルをオペレーションに落としこむ

オペレーションに落とし込むのは簡単です。

それはあなたの作業の導線に従って組み込めばいいだけです。

ステップ方式でやれば簡単にオペレーションは作れます。

例)

①サーモンのマリネを仕込む

※レシピどおりマニュアルに従って作る

②サーモンを切る

③サーモンをバットに並べておく

④必要に応じて取り出し使う。

簡単ですがこんな感じです。

このように作業に落とし込めばOKです。

店によってオペレーションが違うのでここでは伏せておきますが、オペレーションは作業の効率化を図るためにするもです。

注意したいこと

あまりにもマニュアルやオペレーションに頼りすぎてしまうと、「ふとした時に対処できない場合」があります。

そんな時は仕事の優先順位を決めて動けるように指導していきましょう

一応目安としてこんな記事を書いています。

ホールバージョンは以下のリンクです。

↓

キッチンバージョンは以下のリンクです。

↓

マニュアルやオペレーションがあると働くスタッフの基準ができます。

基準を作るということはその店のスタンダードができるということです。

品質の安定化を図ることができます。

マニュアルやオペレーションは気持ちよくお客様にサービスを提供していくためのものです。

自分たちのためではないのです。

自分たちが気持ちよく仕事ができないのにお客様を満足させることができますか?

本来の目的はお客様のためにマニュアルやオペレーションはあると考えてくださいね。

そのためにスタッフがわかりやすくするために作るのが目的です。

それができるようになると基準ができ、スタッフも「これはやっちゃいけない」とか「これはOK」とか判断できるようになっていきます。

判断できるようになっていくと作ったあなたも楽になるしね。

はじめは大変ですが後で楽になるんなら作ったほうがいいですよ。

時間がなければ作りましょう。

時間は作らないと時間は作れませんからね。

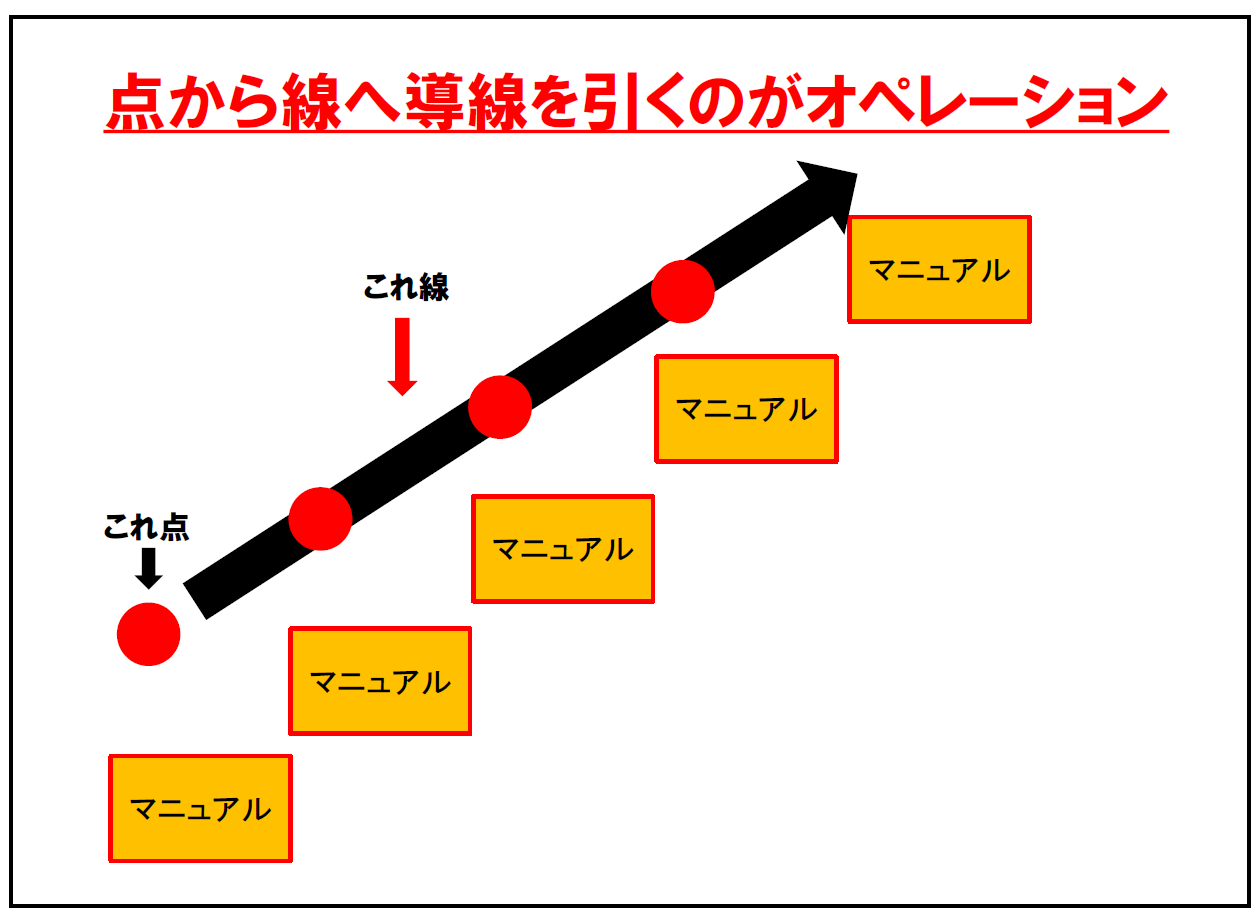

マニュアルは点でオペレーションは線です。

飲食店の仕事はたくさんあります。

料理で言うなら

このように一連の流れがあります。

この一つ一つが点ならば流れは線ですよね。

なのでマニュアルは業務内容であり点

オペレーションは流れであり線です

イメージはこんな感じ

ただの線から形にして行こう

このように点から線にしていくと

一本の導線になっていきます。

導線につながっていくようにするのがオペレーションです

しかしもっと欲を言うならば、その線をあなた好みの形に変えることができます。

その形とはどんな形でも構いまいません。

ハートだろうが星だろうが四角だろうが三角だろうが

どのような仕事でもそれに向けて構築していけば作れるようになっていきます。

一本の導線で終わらないように考えてみましょう。

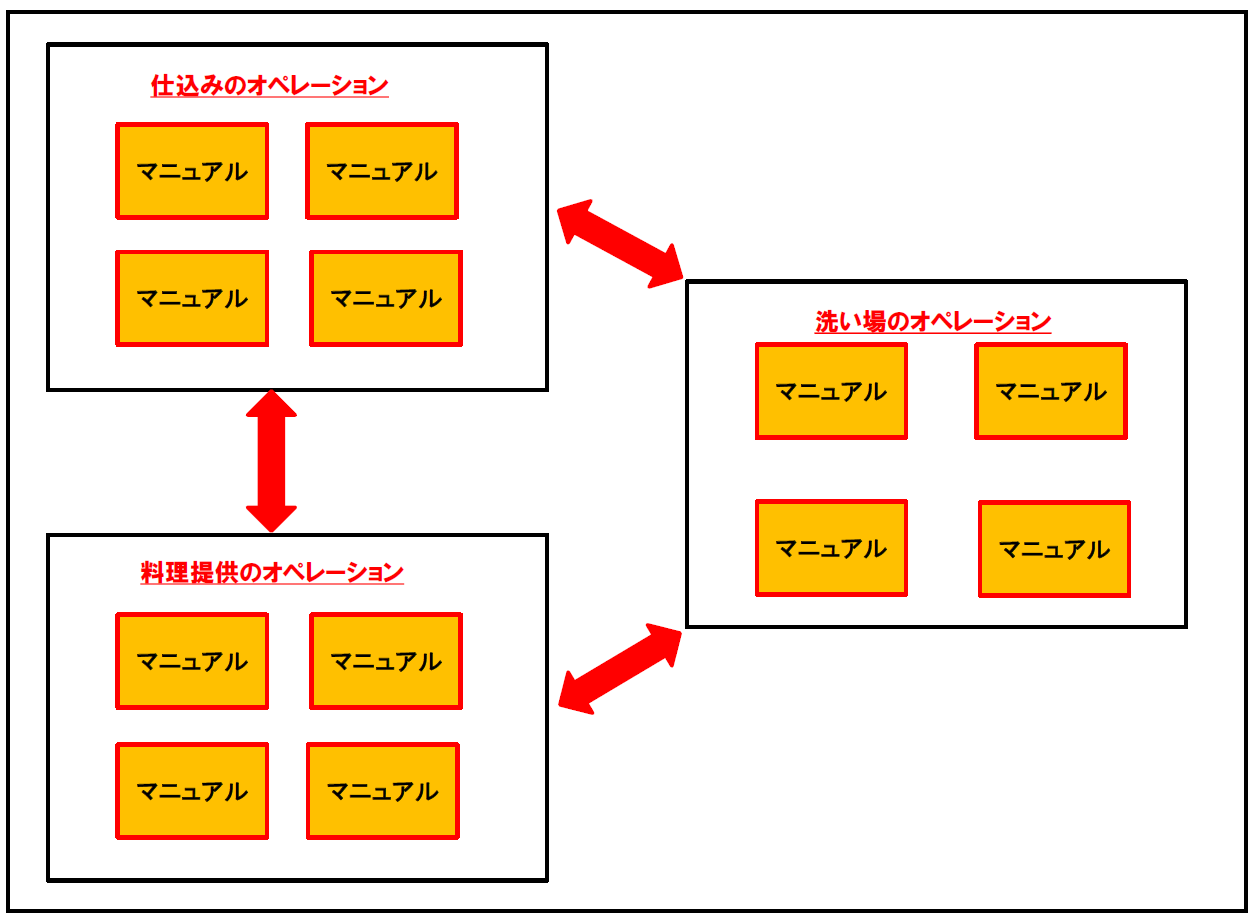

たとえばオペレーションの連動を作ってみるとか?

そんなこと考えることもできます

例えばこんなイメージ

このように形を作ることで、オペレーションの連動ができてしまいます。

実際に仕込みをすると洗い物も出てきます。

料理提供後にも洗い物は出てきます。

仕込みがあって初めて料理提供もできます。

このようにしてそれぞれのオペレーションから連動させることができます。

これができて初めて店として一連の流れが作れるようになるのです

そのためには何度も繰り返し作り直していくことが大切です。

作ったから満足しないように、

そこで満足するならだれでも作れます。

本当の目的は作ることだはなくて店の底上げを図るためです

マニュアルやオペレーションの目的は

これです

↓

内容のある仕事をしていくための基準作りだと考えよう

仕事をするのは人ですから「必ずしもそのマニュアルがその人にとって良いもの」とは限りません

しかし、一定の基準を作ることは店としてあったほうがいいです。

その基準をクリアしていけばスタッフ各自の能力を尊重して、楽しく仕事ができるように環境を作っていきましょう

その環境を作るのはこれを読んでいるあなたです。

環境について書いた記事はこちらです。

↓

実際に作ったマニュアルです

実際に作ったマニュアルをお見せしましょう。

私が簡単に作った電話対応のマニュアルです。

参考にどうぞ

ちなみに洗い場マニュアルも簡単に書いてます。

また素人向けに作った「ウェディングケーキの作り方」と

結婚式の「二次会の仕込から料理提供の方法」のマニュアルも書いています。

これは実際に作ったものです。

といってもブログ用にリライトしてますけどね

まとめ

どうでした?

こんな感じにマニュアルやオペレーションを作るためのマニュアルを作ってみました^^

ちょっと長い記事になってしまいましたが、どうでした?

「え~ちょっとよくわからないよ~」と思ったそこのアナタ!

私も人間だから仕方ありません。

書いていてよくわからなくなる時もあります。

だってマニュアル作りマニュアルなんて作ったことないし。。。笑

そこは勘弁してください。

(白い目で多目に見てください。。。汗)

でもね~毎回思うんですが私の書いているたくさんの記事、書いている内容の意味わかりますかね??

この記事を書いていることを知人に話したら「これまた、えぐい内容の記事かいてますねwww」と言われました。。笑

で。。。

ここでこれまでのことまとめてみましょうかね

このように分別して見ると簡単に作れます。

↓

- 業務内容を紙に書く

- マニュアルを作る

- 6W2Hに分けて考える

- 6W2Hに落とし込む

- 役割分担をする

- 役割分担が決まればそれをオペレーションに落とし込む

- 仕事の優先順位の教育をする

簡単ですが、これを元に作っていくと簡単に作ることができます。

多少誤差はあるかもしれないけど作るのは人間だから仕方ありません。。。。

何度も手直しを加えて完成させることで本当のノウハウになりますよ。

それもあなただけのものです。。。

うまくいくまで作ってみましょう。

マニュアルを作ることができればオペレーションに落とし込むだけですからね。

また目安として作ったマニュアルやオペレーションは相手にとってわかっていない部分もあるかと思います。

そんな時は個別で仕事を教えてあげるなりして、店の底上げを目指しましょう。

こんな感じでマニュアルを作りオペレーションの構築をして教育をしていきましょう。

では今回はこんな感じです

でわ^^

この記事はプリントできます

この記事はプリントできます